最近は社会環境やIT技術の変化で、「良い組織」のありかたも激変してきています。これまでの常識が通用しないような会社も多く出始めています。そんな中で、若手社長たちと話して出たキーワードの一つが「自然体」というもの。組織やそこで働く人も無理をしない、できるだけ正直に話す、情報は公開し皆で共有する、嫌なことはできるだけせずにやりたいことをやる、などです。そして、そのような若手社長の一人からよく読む本は、いわいる「経営指南書」といったものでなく、自然科学の本であったり、生物学のほんであったり、文化・芸術の本であったりすることが多いときいたことがあります。確かに大量生産、大量消費時代の組織の在り方、ビジネスのやりかたの成功事例をまとめたような経営書よりは、これからの時代、いかに自然と調和して組織をデザインしていくかを考えたほうがうまくいくのかもしれません。そんな中、興味深い本に出合いました。

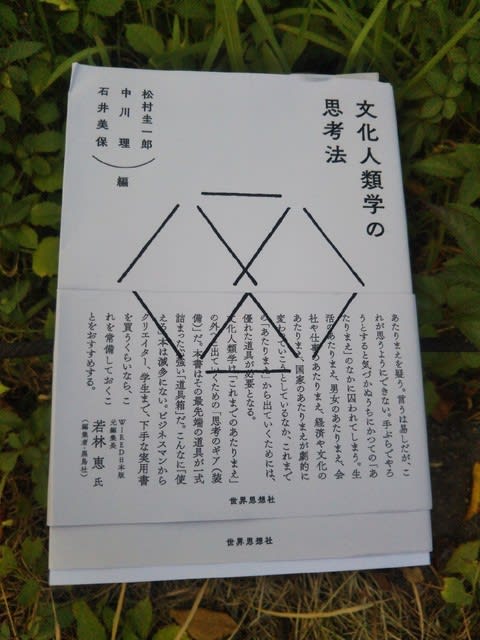

「文化人類学の思考法」 松村圭一郎、中川理、石井美保 著 (世界思想社)

私自身、文化人類学という学問に対してほとんど知識がなかったのですが、簡単に言えば(あくまでも私の解釈)、その文化がどのような意味をもってできたかを具体的な事実や痕跡から検証していこうというもののようです。この検証がおもしろく、私たちが当たり前と思っていることがなぜ今当たり前となっているのか、たとえば、「なぜそれ自体には価値がない貨幣や紙幣、ましてや電子マネーに価値が生じているのか?」といったことを歴史をさかのぼりながら考えていきます。

私が特に興味をもったのは「贈り物」と「商品」の違いについて書かれていた箇所です。

「贈り物」は人と人とをつなげるのに対して、「商品」は作り手と売り手を無関係なものとして切り離す、のだそうです。確かに、私たちは商品を買うときはほとんどそれを誰が作ったのかなどは気にしません。逆に、贈り物をする時やされたときは、相手との距離がより近くなります。そして、贈り物は社会秩序の再生産を目指す長期的なサイクルにかかわるが、商品は、利潤を追求する個人の短期的交換サイクルにかかわる。例えば、親は子供に食事を用意しても子供からお金はとりません。

ただ、やがて子供は親の世話をしたり自分の子供に同じように世話をするようになります。一方、商品取引なら、その場で一番安く、いいものを買えればそれでいい。買う相手がどんな相手か関係ない。うーん、こう指摘されると確かに心豊か社会とは「贈与社会」だな、と思ってしまいます。

もちろん、今の資本主義のシステムを贈与だけの経済に戻すこともできませんし、そうなったら今の豊かな生活ができなくなります。私も今の商品豊かな生活を捨てたくありません。ただ、人間は長い歴史の中で「贈与社会」の中でつながりを強めてきたのかもしれません。これからの会社は、「たくさん作ってたくさん売ってたくさん儲ける」という考えよりも、中長期的に循環するような本当に必要なものを作り(あるいはサービスを提供し)、売り手と買い手の関係を強めていくような思考で商品づくりをしたほうがいいのかもしれません。

この本には次のようなことも書かれていました。

「贈与には与える義務、受け取る義務、お返しする義務の3つの義務がある。誰かから何かを受け取るというということは、その人の霊的な本質の何ものか、その人の魂の何ものかを受け取ることに他ならない。このようなものをずっと手元にとどめておくのは危険であろうし、命にかかわることになるかもしれない。ゲルマン語系の語源では『ギフト』は『毒』の意味があるらしい」

受け取り続けるだけの会社や人は、いつか毒にやられてしまうのかもしれません。

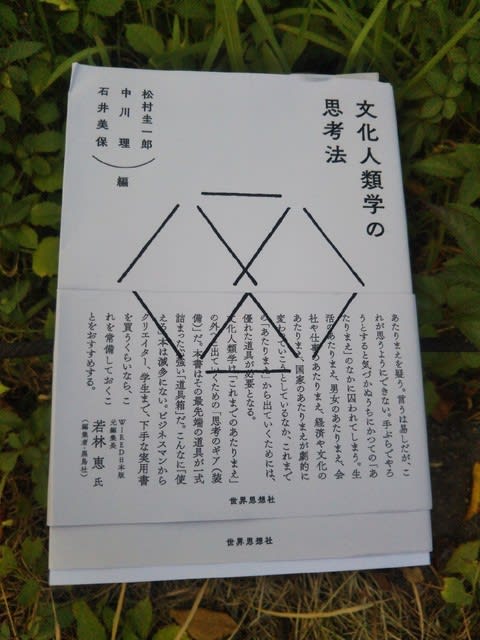

「文化人類学の思考法」 松村圭一郎、中川理、石井美保 著 (世界思想社)

私自身、文化人類学という学問に対してほとんど知識がなかったのですが、簡単に言えば(あくまでも私の解釈)、その文化がどのような意味をもってできたかを具体的な事実や痕跡から検証していこうというもののようです。この検証がおもしろく、私たちが当たり前と思っていることがなぜ今当たり前となっているのか、たとえば、「なぜそれ自体には価値がない貨幣や紙幣、ましてや電子マネーに価値が生じているのか?」といったことを歴史をさかのぼりながら考えていきます。

私が特に興味をもったのは「贈り物」と「商品」の違いについて書かれていた箇所です。

「贈り物」は人と人とをつなげるのに対して、「商品」は作り手と売り手を無関係なものとして切り離す、のだそうです。確かに、私たちは商品を買うときはほとんどそれを誰が作ったのかなどは気にしません。逆に、贈り物をする時やされたときは、相手との距離がより近くなります。そして、贈り物は社会秩序の再生産を目指す長期的なサイクルにかかわるが、商品は、利潤を追求する個人の短期的交換サイクルにかかわる。例えば、親は子供に食事を用意しても子供からお金はとりません。

ただ、やがて子供は親の世話をしたり自分の子供に同じように世話をするようになります。一方、商品取引なら、その場で一番安く、いいものを買えればそれでいい。買う相手がどんな相手か関係ない。うーん、こう指摘されると確かに心豊か社会とは「贈与社会」だな、と思ってしまいます。

もちろん、今の資本主義のシステムを贈与だけの経済に戻すこともできませんし、そうなったら今の豊かな生活ができなくなります。私も今の商品豊かな生活を捨てたくありません。ただ、人間は長い歴史の中で「贈与社会」の中でつながりを強めてきたのかもしれません。これからの会社は、「たくさん作ってたくさん売ってたくさん儲ける」という考えよりも、中長期的に循環するような本当に必要なものを作り(あるいはサービスを提供し)、売り手と買い手の関係を強めていくような思考で商品づくりをしたほうがいいのかもしれません。

この本には次のようなことも書かれていました。

「贈与には与える義務、受け取る義務、お返しする義務の3つの義務がある。誰かから何かを受け取るというということは、その人の霊的な本質の何ものか、その人の魂の何ものかを受け取ることに他ならない。このようなものをずっと手元にとどめておくのは危険であろうし、命にかかわることになるかもしれない。ゲルマン語系の語源では『ギフト』は『毒』の意味があるらしい」

受け取り続けるだけの会社や人は、いつか毒にやられてしまうのかもしれません。