学園祭やバザーなどのイベントの昼飯はよく弁当ですが、食べ終わった弁当箱をみると、残している場合が結構あるんです。たぶん忙しいとか、食べれないとかの理由はあるかと思います。それで残飯と容器を分けて、捨てることにしました。これで容器を重ねられて、イベント会場のゴミ箱を溢れさせないようにしました。

そこで登場したのが残飯入れをカトー折りでつくってみました。イベント会場にある要らないポスターを使って、つくりました。ポスターは紙が大きくて、厚いので箱には最適でした。

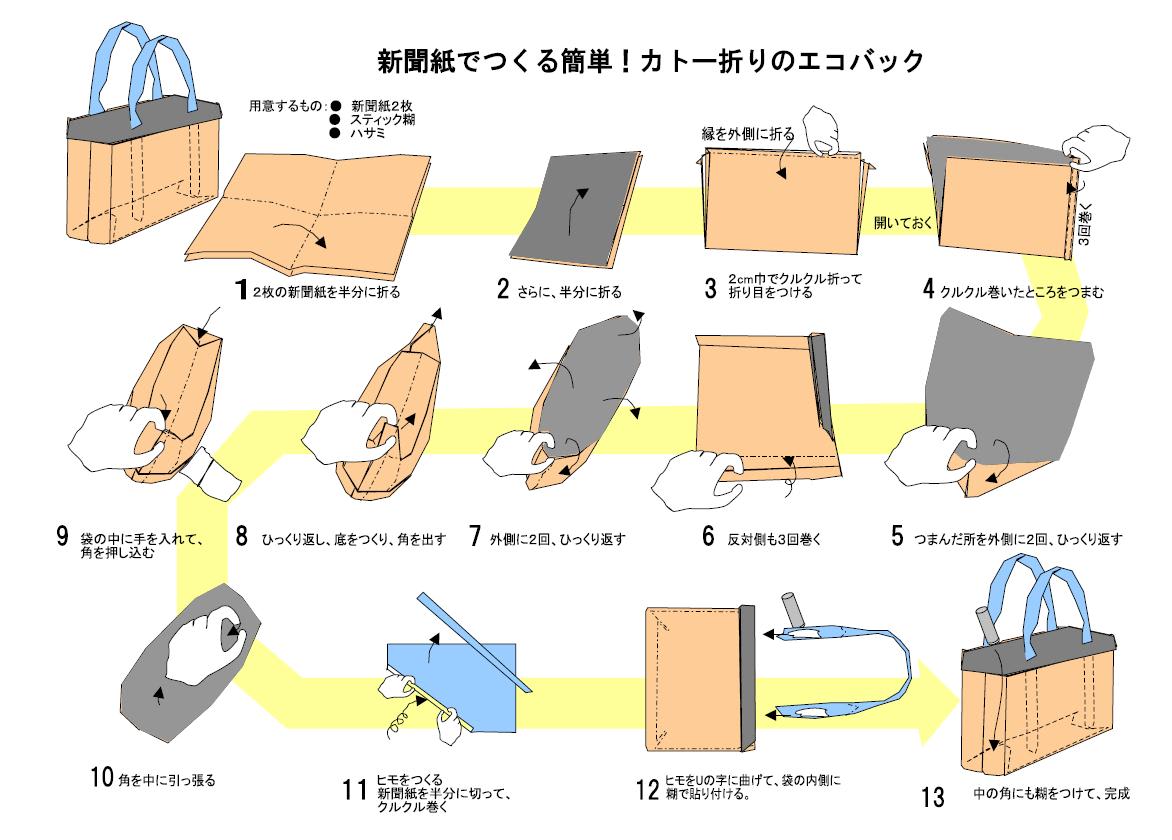

あわさんから新聞紙入れの作り方を知りたいとのコメントがありましたので、作り方をアップしました。

この作り方自体は坂上政子さんの「新聞紙のエコバッグの作り方」から学んで、応用してみました。

糊はスティック糊がよいです。塗ると青色になり、乾くと透明になる糊があります。強力な糊なので使えます。

思うようなサイズになるかは、入れる新聞紙をあてがいながら、行ってください。間違った折り目に気づいたら、やり直せばよいです。写真を見て割合の見当をつけてください。

下の図をクリックすると、作り方が印刷できます。それを見ながら作ってみてください。

(ご指摘ありがとうございました)

もっと簡単な作り方をご紹介します。

子どもが参加する1日キャンプで企画を頼まれまして、そこで作ったカレーを持参した牛乳パックで作ったカレー皿、サラダ皿、スプーン、コップ、トレイで食事をしてみようと思っています。

そこでこれらを作り方を覚えるための練習シート(実用新案登録済みです。)を作成してみました。食器製作マスターブックというものです。これで覚えて、作ることが出来るかは私の挑戦です。

また、この体験学習では図工、理科、家庭科、さらに3Rまで幅広い体験学習になるのではないかと思います。

最後は食器を牛乳パックに戻し、自宅に持ち帰り、資源ごみに出してもらいます。夏休みの自由研究にもよさそうです。

タオルの端の両側を内側に丸めて、両端をいわくだけ。中に割り箸を入れれば、網の代わりになります。割り箸がなければ、両手で開きます。

お風呂に浮く汚れを取ろうと思って、考えてみました。もっと大きなタオルなら大きな網にもなるかもしれません。何かをすくうのに便利だろうと思います。水槽とかの清掃や小魚取りやいろいろと遊べそうです。

2枚の古新聞紙の上下の縁を糊で張り合わせ、大きな筒を作ります。それをつぶして、平らにしてから巻いて、筒をつくります。筒の中に筒を入れて、そこを糊付けます。大きな筒をもとに底をつくり、まちをつくり、取っ手をつけて、新聞入れをつくりました。

実際に使ってみて、いっぱいになったものを持ち上げてみました。丈夫でした。新聞紙の縁のギャザーを糊を貼って隠すことでかなり強度を増すようです。