トランプ大統領はなぜサプライサイド経済学を支持するのか(1) 「努力即幸福」の尊さを説くサプライサイド経済学

2020.08.28(liverty web)

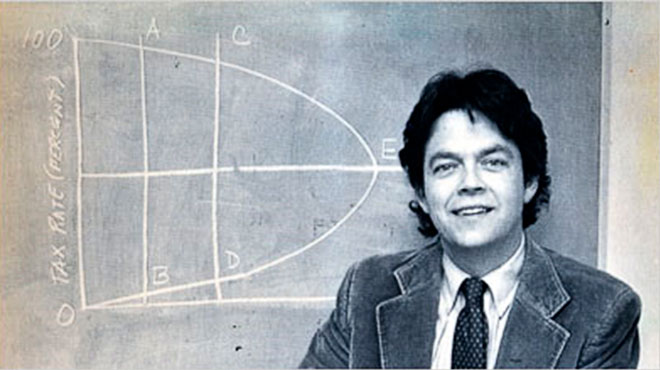

画像はラッファー氏提供。

《本記事のポイント》

- サプライサイド経済学は生産者の働く意欲を高める

- 働いて自尊心を高めることが大切

- 魂は本来、生産的で創造的につくられている

トランプ米大統領は、25日の共和党大会の演説で、10カ月以内に1000万人の雇用を取り戻すとの公約を掲げ、当選後はさらなる減税を約束。「経済は米国史上かつてない成功を収めた」と述べた。

政策としてサプライサイド経済学を実行する国家経済会議のクドロー委員長も、共和党大会のスピーチで、コロナ禍の前までに、失業率は3.5%に下がり、ヒスパニックや黒人などあらゆる層が「トランプ経済」で潤ったとの実績を紹介した。そして大統領の二期目についても、中小企業を縛る規制の緩和、中間層に対する減税、キャピタルゲイン減税を行うという政策を発表。成果を実証したサプライサイド経済を続けていくとして、民主党のバイデン大統領候補が敷く増税路線を一蹴した。

さらに、本誌でも連載中のサプライサイド経済学の父、ラッファー博士も米FOXニュースに出演し、バイデン氏の経済政策は「すべてのアメリカ人を貧しくする」「アメリカの夢は、豊かな人を貧しくするのではなく、貧しい人が豊かになれることだ」などと批判した。

かつて日本では、「ブゥードゥー(呪術)経済学」と揶揄され、正しい評価が行われていないように見えるサプライサイド経済学。トランプ氏はなぜ、ラッファー博士が提唱するサプライサイド経済学を支持するのか。実際にはどんな哲学があるのか。複数回にわたって紹介していくことにする。

「努力即幸福」を理論化した経済学

トランプ氏は2011年に発刊した著書『TIME TO GET TOUGH(邦題:タフな米国を取り戻せ)』でこう述べている。

「五体満足な米国人が、福祉による人生、納税者にサポートされる人生を受け入れることを奨励する政府など、モラルが欠如しているとしか言いようがない。我ら建国の父は、自立は自由の軸になるものだということを理解していた。米国の労働倫理こそ、多くの米国人がかつての豊かだったこの国を作った原動力だ。懸命に働くことは自分の仕事を神に捧げるためのスピリチュアルな行動であり、日々の生活を精一杯頑張る力になるものだ」

「仕事の最高の部分は、それによって人々がより良く成長し、より自信に満ち、能力を高めていくのを見ることだ」

トランプ氏は、勤労は「神に捧げるスピリチュアルな行動」だと信じている。それが人々に進化する機会を与え、誇りと達成感をもたらしてくれる。そのため福祉政策を奨励する政府は、「モラルが欠如している」という。政府への依存ではなく自立の精神が、アメリカの繁栄を導いてきたからだ。

この自立の精神を経済学的に説明するのが、ラッファー博士の「サプライサイド経済学」である。博士が提示するラッファーカーブは、「税金を高くすると、経済が停滞し税収が減る」ことを示すものだが、これは「減税すると、ビジネスをしている生産者側のやる気が喚起され、経済成長を促す」ことを示している。

この考えはサプライサイド(供給者側)に着目した考え方で、「ものづくり」などに従事する側のインセンティブを高め、彼らの「やる気」を引き出すことに主眼を置いている。民間の活力を重視した経済理論と言える。

この理論が支柱となり、レーガン政権以降に始まるアメリカの繁栄を生み出した。レーガン政権以降の25年間で、株価は12倍、GDPは5兆ドルから12兆ドル、4000万人の雇用を創出した。新規雇用については、「アメリカにもう一つの州が加わった」と言っても過言でないほどのインパクトだった。

世界を振り返ってみても、この時ほど繁栄が続いた時代は他にはない。

貧困層に優しいサプライサイド経済学

オバマ時代では、低所得者にも税が課されたがゆえに、一定以上の働く意欲を失い、フード・スタンプ(低所得者向け食費補助)に依存する低所得者が4.5人に1人になるほどに急増。結果として職業スキルを身につけられず、「貧困の罠」に陥る貧困層の増大を止めることができなかった。

一方のトランプ政権は、シングル・マザーの税金を7割減らすなどして、彼らの働く意欲を高めた。

「問題の本質は格差ではなく、貧困なのです」と語るラッファー博士は、「貧困の罠」の問題に取り組み続けた。

そのアプローチは、バイデン氏らが依拠するリベラルな経済学とは一線を画す。ラッファー博士の口癖はこうだ。

「貧しい人達にもチャンスの機会があり、豊かになれる機会が保障されているなら、私は金持ちがもっと金持ちになることに何の問題もないと思います」

「福祉やバラマキはダメです。仕事で報酬を得て初めて自尊心を高め、自分の人生の責任をとれる。だから減税や規制緩和に訴えることが重要なのです」

減税すれば、手元に残る所得が増える。依存して生きるより、はるかに自尊心を高められる。

この「自尊心」について、幸福の科学の大川隆法総裁の霊言で、サミュエル・スマイルズの霊はこう語っている。

「自分が神仏に近づいていくということの尊さを感じることです」「私は、『人に見られず、ほめられないところで、人知れず努力を積み重ねるところに喜びを感じる心が、真なる自尊心だ』と思います」(『現代の自助論を求めて』)

現代のほとんどの経済学は、給付金でお金をもらうことと、減税で手元に残るお金との「質」を区別できない。そのため、政府支出を増やして給付金を配り需要を喚起するという論理は、もっともらしく聞こえてしまう。

しかし政府支出は、赤字国債の増大となり将来の国の借金となる。将来的には増税で国民から所得を奪うことになるので、経済的にも効果は相殺される。

それだけではない。給付金は国民から神に近づく喜びを奪い、徳ある人になる機会を奪ってしまう。お金をもらっても、1ミリも神に近づく美徳を培うことはできないのだ。

自由主義的な福祉政策としての「オポチュニティー・ゾーン」構想

一方トランプ政権下では、ラッファー博士がレーガン時代に提唱した「オポチュニティー・ゾーン」構想が取り入れられ、現在全米1500カ所で行われている。この政策は、減税や規制緩和、最低賃金の撤廃を集中的に行い、貧困地域に仕事や投資を呼び込むことで、黒人などのマイノリティーの失業率を減らすことを目指す、自由主義的な福祉政策だ。

この政策の陣頭指揮をとるのは、共和党のティム・スコット上院議員。共和党大会で子供たちのために一日16時間働いていた母の思い出を語り、黒人である自分が成功できたのは、母の絶対的な信頼があったからだと切々と訴えた。

そしてスコット氏は、「オポチュニティー・ゾーン」には、民間資金75億ドル(約8000億円)が集まったと発表。トランプ政権は、黒人と白人との差別はなく、最も包括的な経済政策を行っているとアピールした。「自分のようなシングル・マザーに育てられる黒人たちを救うことになる」という発言には、確信と説得力に満ちたものとなった。

生み出された幸福の総量がGDP

人間は本来、給付金を「もらう」ことより、「与える」ことに喜びを見出すように創られている。大川総裁が著書『永遠の法』で、魂は本来創造的だとしてこう説いている。

「魂というものは本質的に勤勉にできているのであり、怠けるようにはできていないのです。だからこそ、ときどき、休みたくなり、さぼりたい気持ちにもなるのですが、そうした怠惰な気持ちでは長い年月を耐えられないようになっています。人間は、仕事をするように、働くようにできているのです。すなわち、魂は本質において生産的であり創造的なのです」

サプライサイド経済学は、個々人の創造性を発揮し、生産的に生きることを促すという意味で、魂の創造的な側面に着目した経済学だと言える。

与える側の人生を生きる人々が増えてこそ、付加価値は増えていく。付加価値の多い社会が豊かで幸福な社会だと考えるなら、政府支出を増やして数字上のGDPの総量が増えると考えるケインズ経済学は、「人間にとって幸福な社会とは何か」についての霊的な考察が完全に欠落していると言わざるを得ないだろう。

次回も引き続きラッファー博士の哲学を紹介していきたい。

(長華子)

【関連書籍】

『現代の自助論を求めて』

幸福の科学出版 大川隆法著

『トランプ経済革命』

スティーブン・ムーア、アーサー・B・ラッファー共著

藤井幹久 訳 幸福の科学出版

【関連記事】

2020年7月17日付本欄 バイデン候補の経済政策が出そろう : 大統領に当選すれば米経済は衰退へ

https://the-liberty.com/article.php?item_id=17374

2020年9月号 70年代の不況と雌伏の時 - Divine Economics サプライサイド経済学の父 ラッファー博士 Part 02

https://the-liberty.com/article.php?item_id=17396

2020年8月号 「神の経済学」の誕生前夜 - Divine Economics サプライサイド経済学の父 ラッファー博士 Part 01