1月16日、嵐山から桂へと移動し本願寺西山別院にお詣りしました。

平安時代、桓武天皇の発願により、伝教大師最澄は西山の地に「久遠寺」を創建されました。

この「久遠寺」が「本願寺西山別院」の前身です。

やがて廃れ長らく荒れていた模様です。

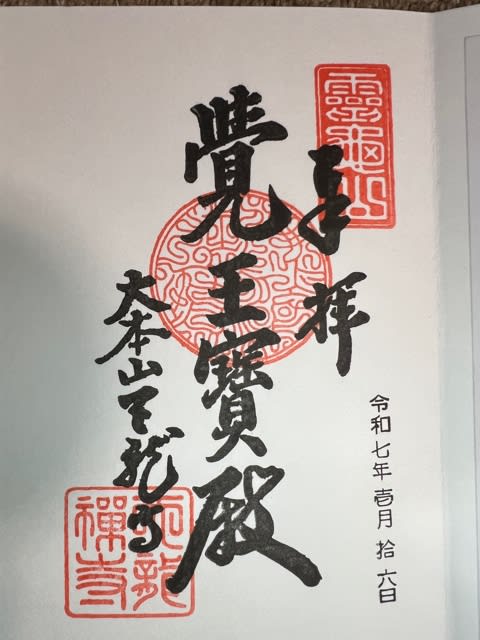

その寺基を、正和3(1314)年、本願寺第三代宗主覚如上人が復興されました。

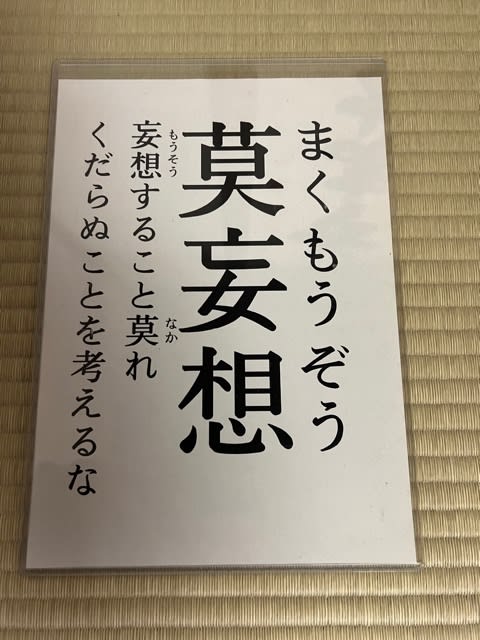

以後「久遠寺」は浄土真宗「念仏の道場」となります。

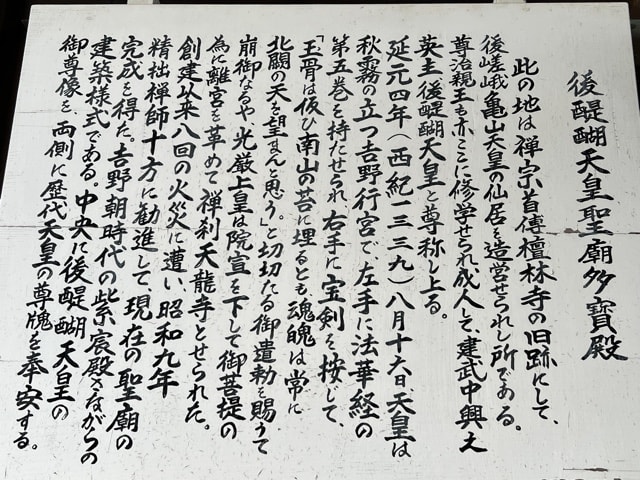

観応2年(1351)本願寺第三代宗主覚如上人の御廟所が造営され、宝暦6年(1756)には、第17代法如上人の時に西本願寺の新たな本堂造営に伴い、阿弥陀堂(西本願寺旧本堂)が西山の地に移築されました。

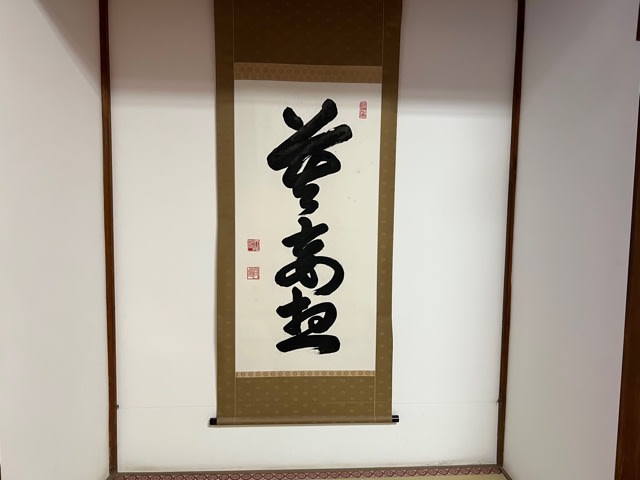

西本願寺の旧本堂だけに規模は小さいながら内部は荘厳に作られています。

「久遠寺」創建から約1200年の歴史を経て、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の別院として現在に至っています。

境内の一角には「西山幼稚園」も併設され宗教的情操教育にも力を入れられています。

覚如上人最大のご功績は、本願寺教団を創設されたことにあります。

境内の北側には覚如上人のお墓があります。