右 八まん宮山へ これより十六丁

文政二己卯年二月吉日 1819年

左 津の国 そうじ寺

大坂下り船乗場

大坂 孫右衛門町 宮前良順

新町通 亀や□勝

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧

道標 前回の記事 ⇒ 道標八幡0221 八幡橋 宇治街道 奈良街道 三宅石碑

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

右 八まん宮山へ これより十六丁

文政二己卯年二月吉日 1819年

左 津の国 そうじ寺

大坂下り船乗場

大坂 孫右衛門町 宮前良順

新町通 亀や□勝

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧

道標 前回の記事 ⇒ 道標八幡0221 八幡橋 宇治街道 奈良街道 三宅石碑

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

泉州堺 神南辺大道心

神南辺道心(かんなべどうしん)の墓は、堺市堺区旭蓮社にある。

神南邊大道心隆光は、江戸時代の人物で俗名を弥兵衛といい、大和国生駒郡神南村の出身である。

河内国布施村あるいは東足代村の鋳物師(いもじ)といわれている。

幼少の頃は、殺傷を好み、鋳物師としての技量は良いが素行は悪く無頼漢であった。

ある時、夢の中に地蔵菩薩が現れ、今後善行を積めば地獄域から救うとのお告げを聞き、弥兵衛は仏門に入った。

諸国を行脚し各地に道標を建て、橋を架け、また多くの地蔵を建立した。

百舌鳥八幡宮境内の道標石「さかい神南邊」(文政8年(1830年)建立)や、高渚寺の千日井場所に岩喜兵衛と建てた水難者の供養碑などがある。

また、京都御室山八十八カ所の標識の再建に尽力し、御室御所から神南邊(かんなべ)と称する許しと道心号を与えられた。

京都の大仏炎上の際には、全国を行脚して寄付を募り、天保7年(1836年)嵯峨御所より錫杖を下賜、また念珠を堺奉行から贈られている。

旭蓮社門前には「塩風呂薬師佛石像 神南邊道心墓 當寺」の石碑が建てられて、墓は、道心座像の下に神南邊大道心墳と記され、本堂に西側に建てられている。

神南辺大道心隆光は江戸後期、泉州堺の住人。放蕩者であったが、仏門に入り、天保12年(1841)に没するまでの約20年間諸国を行脚して道標や石橋を勧請したという。隆光の遺品は堺を中心に約40点を数える。京都では6点が確認されています。

京都市内

3 道標伏0080 霊場 深草毘沙門天 神南辺隆光 京都一周トレイル F23

4 まち歩き右0595 御室八十八ケ所 京都の眺望 道標右0128 神南辺道心

6

和歌山県

8

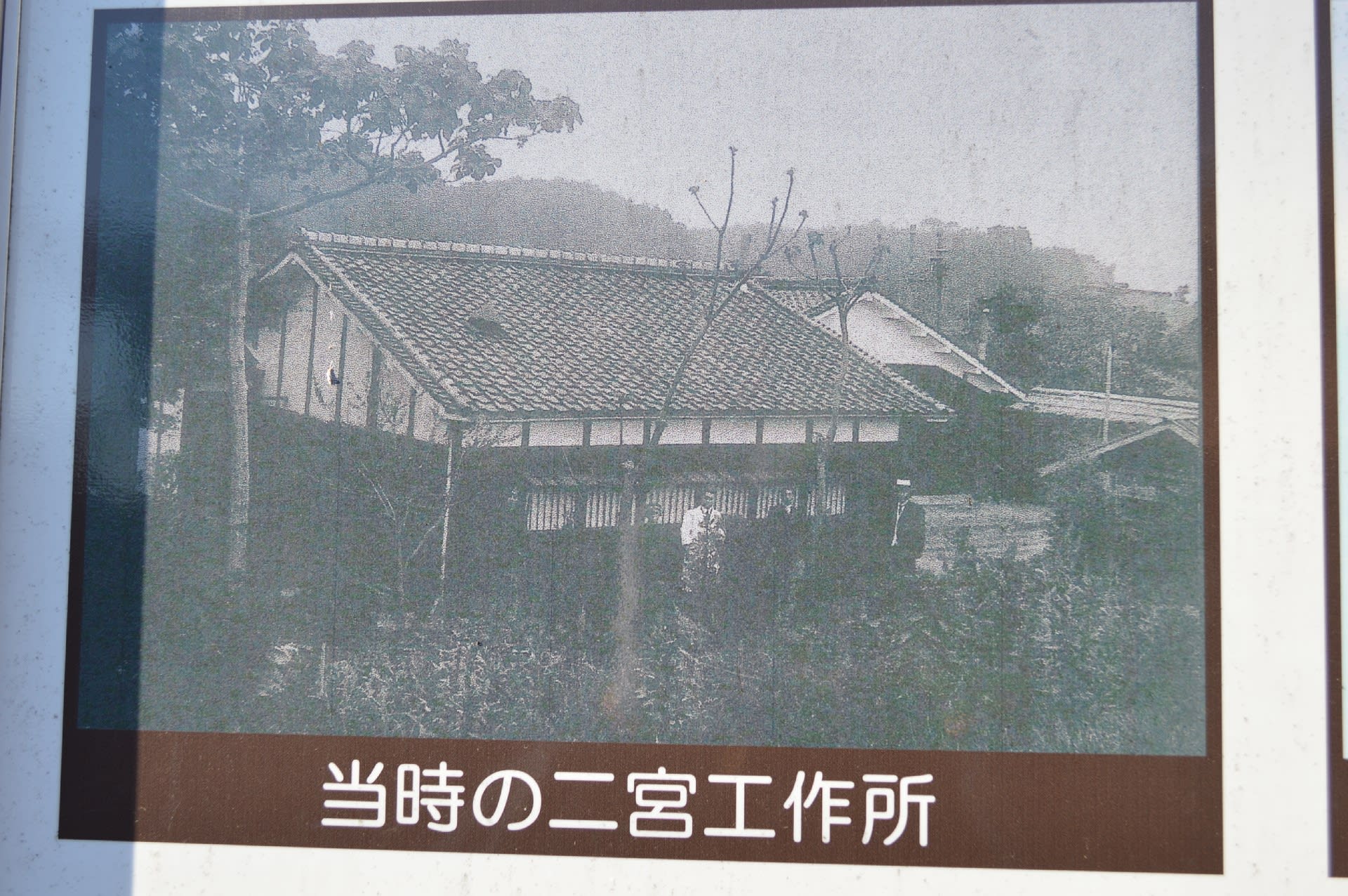

二宮忠八飛行器工作所跡

この地に、「飛行原理」を世界の誰よりも早く発見した二宮忠八が「玉虫型飛行器」の製作を本格的に取りかかった二宮工作所がありました。

忠八は、慶応2年(1866)、愛媛県八幡浜市に生まれ、少年時代には、自身考案の忠八凧がよく揚がり評判でした。

明治22年(1889) 烏の翼を見て「飛行原理」を発見

明治24年(1891) 「鳥型飛行器」の飛行実験に成功

明治26年(1893) 「玉虫型飛行器」の模型を完成

明治33年(1900) 石油発動機があった精米所の当地を買取り、飛行器製作を開始 この付近の木津川には広い砂原があり、飛行器の完成時に試験飛行を予定していました。

明治36年(1903) アメリカのライト兄弟による有人飛行実験の成功を知り、製作を断念

その後、飛行機は急速な進歩を遂げましたが、忠八は飛行機の草創期に事故によって不慮の死を遂げた多くの人々に心を痛め、八幡土井の邸内に飛行神社を創建し、航空界の安全と航空殉職者の慰霊に奉仕しました。飛行神社に隣接する資料館には「鳥型飛行器」「玉虫型飛行器」の模型等が展示されています。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き八幡1042 大楠

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧

平成29年12月 撮影

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き八幡1041 淀屋辰五郎 旧邸 三宅石碑

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます