江戸時代前期の文化人松花堂昭乗が晩年庵を結んで隠棲した跡地で、その庵の建物は明治の廃仏毀釈で撤去されましたが、

現在、八幡市松花堂庭園の一画に茅葺宝形造りの茶室松花堂等が移築されています。

松花堂昭乗は、真言宗の学僧で、小堀遠州や近衛信尋、沢庵宗彭などと交遊を結び、書や画を能くし、茶人としても著名です。

寛永三筆の一人に数えられ、松花堂流(瀧本流)の開祖となりました。

史跡 松花堂およびその跡 文部省昭和32年7月

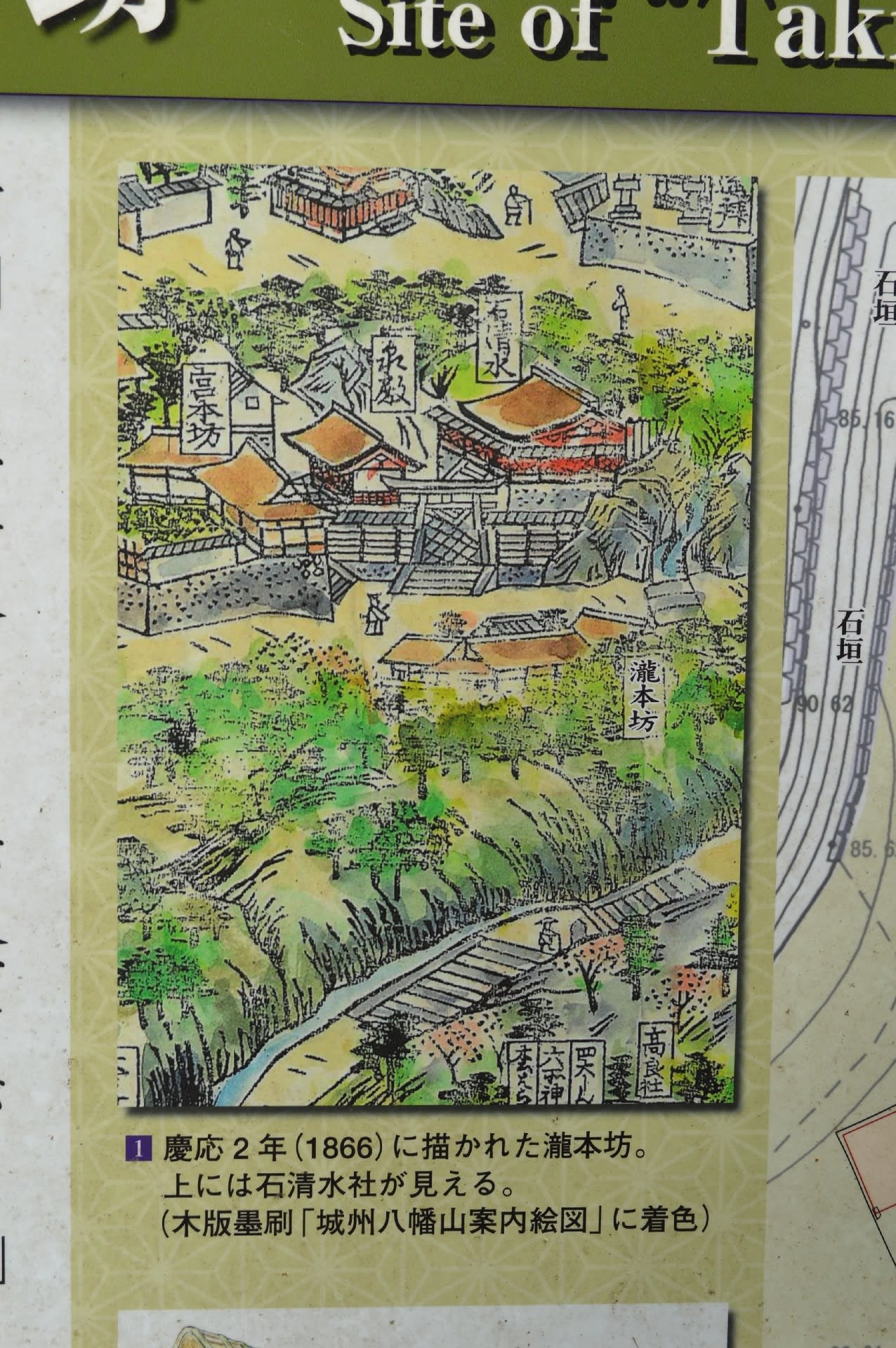

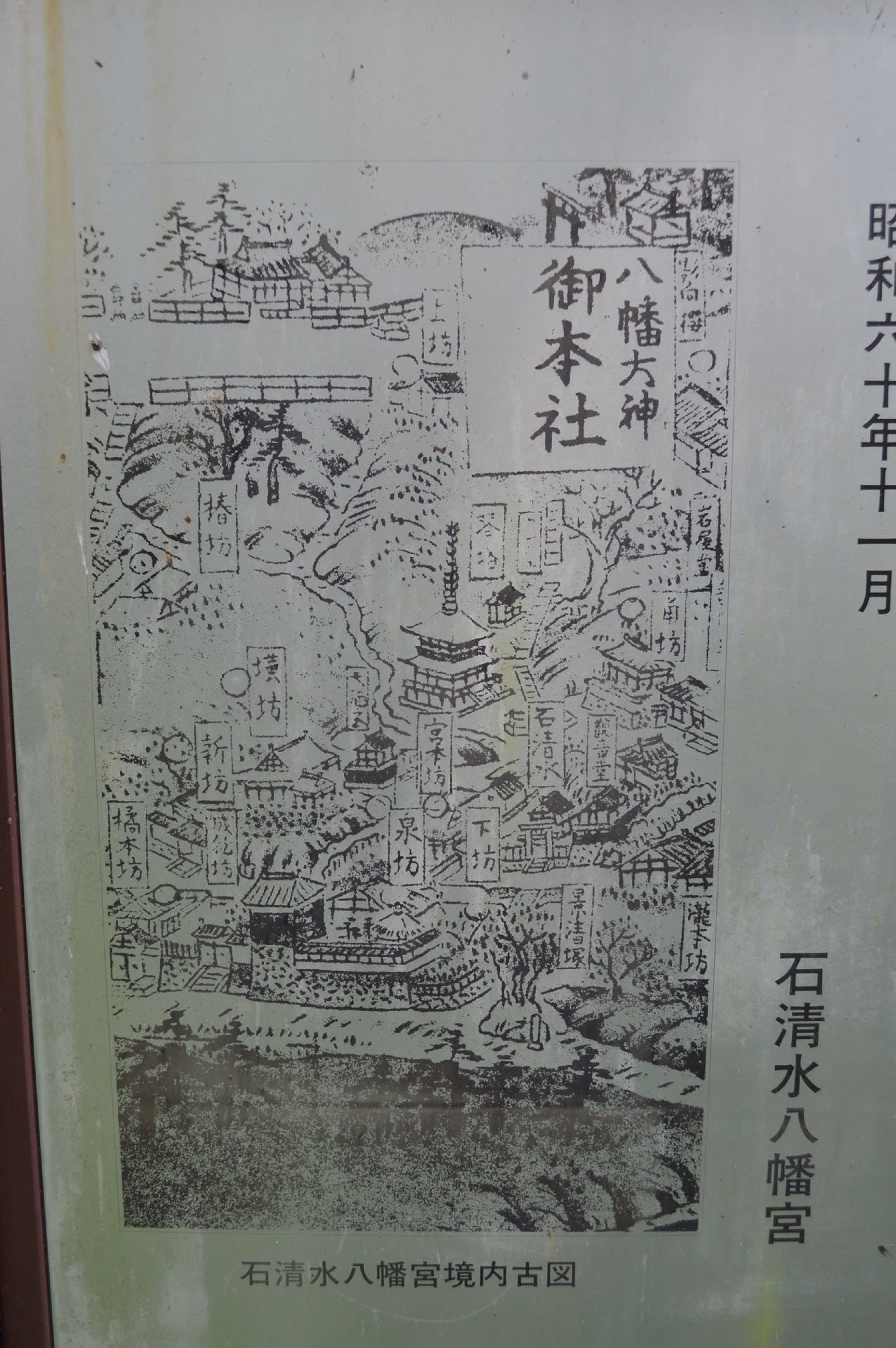

石清水八幡宮鎮座する男山には、『男山四十八坊』と総称されるほど数多くの宿坊が立ち並んでいた。

この地は、これらの宿坊の1つで泉坊跡で、江戸時代初期、松花堂昭乗(1582~1639)が、

その晩年に一宇の庵(松花堂)を結んだことで有名である。

石清水八幡宮の社僧であった昭乗は高名な茶人・画家であるとともに、寛永の三筆にも数えられ、

小堀遠州などとも親交のあった当代一流の文化人であった。

明治の廃仏毀釈で、石清水八幡宮の宿坊はほとんど退転したが、泉坊書院の一部や松花堂(茶室)は八幡市女郎花へ移築され、

移築先とその跡は、昭和32年国の史跡に指定された。

石清水八幡宮では、雑木林化していたその跡の史跡公園化を計画し、昭和57年度より・・・

発掘調査では、史跡に指定されている三段の平坦面のうち南の二段が泉坊跡であることが判明し、

松花堂(茶室)跡はその痕跡を推定するにすぎなかったが、かなりよく残った露地庭と二棟の建物跡等を検出した。

また指定地より南に隣接する平坦面より、幣跡、建物跡等を検出した。

環境整備は残りのよい露地跡を露出展示し、建物跡等は平面表示した。

松花堂(茶室)・中露地主要部

史跡 松花堂およびその跡

史跡 前回の記事 ⇒ 史跡八幡067 石清水八幡宮 瀧本坊 三宅石碑 松花堂昭乗 「空中茶室」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます