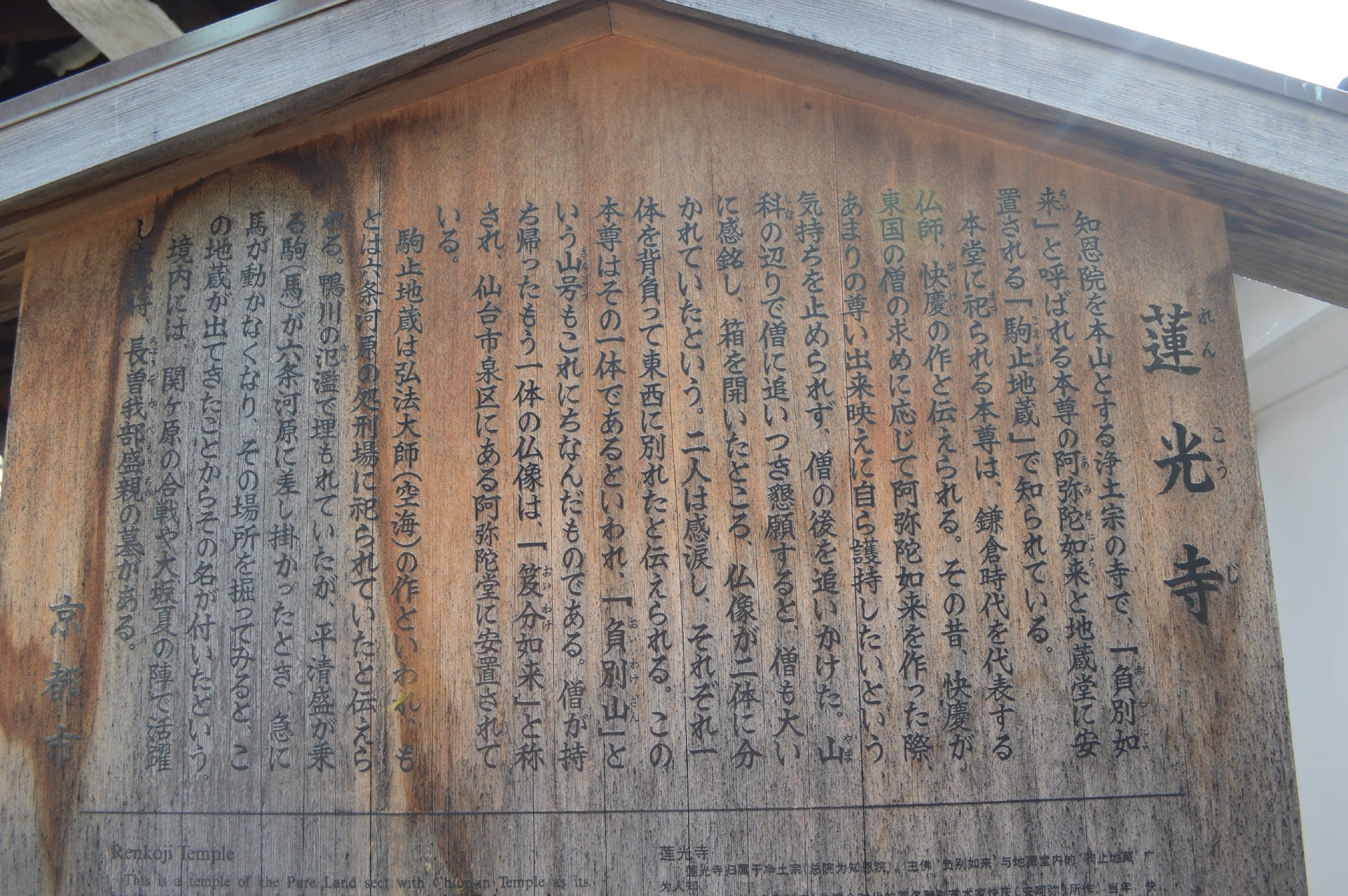

知恩院を本山とする浄土宗の寺で、「追別如来」と呼ばれる本尊の阿弥陀如来と地蔵堂に安置される「駒止地蔵」で知られている。

本堂に祀られる本尊は、鎌倉時代を代表する仏師、快慶の作と伝えられる。

その昔、快慶が東国の僧の求めに応じて阿弥陀如来を作った際、あまりの尊い出来映えに自ら護持したいという気持ちを止められず、

僧の後を追いかけた。山科辺りで僧に追いつき懇願すると、僧も大いに感銘し、箱を開いたところ、仏像が二体に分かれていたという。

二人は感涙し、それぞれ一体を背負って東西に分かれたと伝えられる。

この本尊はその一体であるといわれ、「負別山」(おいわけざん)という山号もこれにちなんだものである。

僧が持ち帰ったもう一体の仏像は「笈分如来」(おいわけ)と称され、仙台市泉区にある阿弥陀堂に安置されている。

駒止地蔵は弘法大師(空海)の作といわれ、もとは六条河原の処刑場に祀られてしたと伝えられる。

鴨川の氾濫で埋もれていたが、平清盛が乗る駒(馬)が六条河原に差し掛かったとき、急に馬が動かなくなり、その場所を掘ってみると、

この地蔵が出てきたことからその名がついたという。

境内には、関ヶ原の合戦や大阪夏の陣で活躍した武将、長曽我部盛親の墓がある。

京都市

写真家 岡本東洋の墓もある

駒止地蔵は 「首切り地蔵」とも呼ばれています。この地蔵尊は付近の六条河原で処刑された多くの刑死者の菩提を弔う為につくられたものといわれる。

地蔵尊は高さ約2メートル、花崗岩製で、右手に錫杖、左手に宝珠をささげる通有の姿を丸彫りとし、右手にもつ錫杖のみは木製としている。

顔面も胡粉で真っ白にしている。大きさは他にひけをとらない。

竹田次郎直善という人がいて、ある日、仕事でおそくなり、夜に参詣したところ、盗賊とバッタリ出くわし、切られそうになるときに、一人の法師があらわれ、

「伊賀坊ここにあり」といって賊の首を斬り、忽然として消え去った。

日頃信仰する地蔵尊が身代りになって加護し給うたものとしてそれより世人は「首切り地蔵」とも称したという。

かかる霊験潭により、江戸時代には洛陽48願所の第45番霊場として世の信仰を得るに至った。京都の名地蔵の1つであるといわれています。

関連記事 ⇒ 蓮光寺 「追分如来」 「首切り地蔵」で知られる。最近は武将・長曽我部盛親の墓所として注目

六条刑場 ⇒ 六条河原 昔は処刑場だった

快慶の作 ⇒ まち歩き下1435 京の通り・富小路通 No91 寺院下0743 上徳寺

まち歩き下1422 仏師・定朝らの仕事場だった 平等院の阿弥陀如来坐像はここで造られ、舟で宇治まで運ばれた

千本釈迦堂・大報恩寺 800年前の建物・おかめ像・徒然草にも登場・本堂に刀・槍のきずあと

洛陽48願所 お寺・神社めぐり08 洛陽48願所地蔵尊

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1440 京の通り・富小路通 No96 いちひめ神社の赤い幟が見える

次回の記事 ⇒ まち歩き下1445 京の通り・富小路通 No98 寺院下0748 長講堂

寺院 前回の記事 ⇒ まち歩き下1439 京の通り・富小路通 No95 寺院下0746 白毫寺

次回の記事 ⇒ まち歩き下1445 京の通り・富小路通 No98 寺院下0748 長講堂

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます