何かの用があり東京に出かける時には、できるだけ博物館や美術館で開催されている展覧会に行くようにしているが、今回12月4日に上京した時には、国立西洋美術館で開催中の「ハプスブルグ展」(開催 2019.10.19~2020.1.26)を見に行った。

国立西洋美術館で開催中されている「ハプスブルグ展」(2019.12.4 撮影)

このハプスブルグ展は、日本とオーストリアの国交樹立150年を記念して開催されたもので、ヨーロッパの歴史の表舞台で、650年の長きにわたり支配を続けてきたハプスブルグ家が収集した数々のコレクションの中から、「歴史を彩った、王家の8人の物語」として選ばれた絵画を中心としたものであった。

150年前といえば、1869年(明治2年)。発足間もない新明治政府の頃で、大日本帝国とオーストリア=ハンガリー二重帝国の間で修好条約が調印され、国交が樹立された時であった。当時のオーストリア=ハンガリー二重帝国の皇帝はフランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916)、日本は若い明治天皇(当時17歳、1852.11.3-1912.7.30)の下、三条実美、岩倉具視、大久保利通、西郷隆盛、木戸孝允、伊藤博文、板垣退助、大隈重信らが役職についていた。伊藤博文(1841.10.16-1909.10.26)が初代内閣総理大臣に就任するのはまだずっと後の、1885年(明治18年)のことである。

さて、ハプスブルグ王家の8人とは、マクシミリアン1世、ルドルフ2世、フェリペ4世、マルガリータ・テレサ、マリア・テレジア、マリー・アントワネット、エリザベト、フランツ・ヨーゼフ1世の、男性4人と女性4人である。

配布されていたチラシには、この8人の肖像画がそれぞれ実寸の約1/18の大きさで紹介されていて、次のようである。絵の大きさでは「フランス王妃マリー・アントワネット」が最大であることが分かる。実際、その絵の大きさは、273x193.5cmとされ、会場でも圧倒的な大きさであった。

「ハプスブルグ展」のチラシ

このチラシにある4人の女性の肖像画を同じサイズで示すと以下のようになる。

青いドレスの王女マルガリータ・テレサ(1651-1673)の肖像

このマルガリータ・テレサは、幼い頃からウィーンの宮廷に嫁ぐことが決まっていたスペイン王女。この作品は許婚者に彼女の成長ぶりを伝えるべく描かれたとされる。ちなみに、その許婚者とは叔父にあたる神聖ローマ皇帝レオポルド1世である。

皇妃マリア・テレジア(1717-1780)の肖像

ハプスブルグ家でただ一人の女帝。天性の政治的手腕で国難を切り抜け、民を導いたとされる。当時としては珍しく恋愛結婚をしたフランツ・シュテファンとの間に16人の子供をもうけた。尚、神聖ローマ皇帝には即位できず、夫君のフランツ1世(1708-1765)が即位している。

フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793)の肖像

マリア・テレジアの15番目の子供、母の取り決めで、フランス国王ルイ15世の孫ルイ・オーギュスト(後のルイ16世)と政略結婚。フランス革命で断頭台の露と消えたことはあまりにも有名。

薄い青のドレスの皇妃エリザベト(1831-1898)の肖像

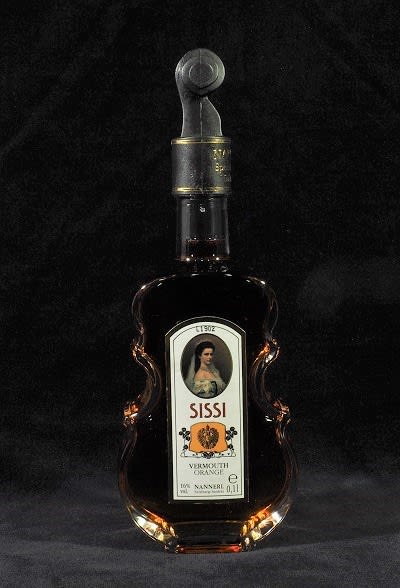

オーストリア帝国(1867年以降はオーストリア=ハンガリー二重帝国)皇妃。類まれな美貌を見初められ、16歳でフランツ・ヨーゼフ1世のもとに嫁ぐも、ウィーンの宮廷に馴染めず、各地を放浪。息子ルドルフ(1858-1889)の不幸に見舞われ、自身も変死した薄幸の皇妃。愛称「シシィ」。

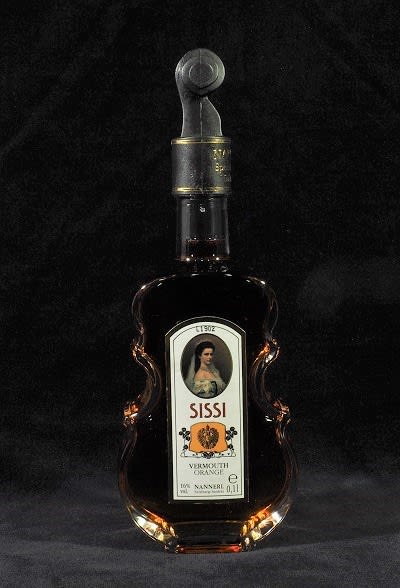

このシシィはハンガリーにしばしば滞在していたことから、ハンガリー国民に広く愛されていて、首都ブダペストを流れるドナウ川に架かる橋「エリザベト橋」としてその名が残されている。また、オーストリアの土産物にも肖像画が用いられるなど今でも高い人気を誇っている。

「シシィ」の肖像画が使用されているオーストリアの土産物、リキュール(上)とスミレの花の砂糖漬け(下)

続いて、4人の男性の肖像画は次のようである。

ローマ王としてのマクシミリアン1世(1459-1519)の肖像

神聖ローマ帝国皇帝。武勇に秀で、生涯に27の戦を戦った。語学に才を発揮し、芸術の愛好家でもあった。

神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(1552-1612)の肖像

統治者としてのセンスは皆無、しかし学問や芸術への造詣の深さは抜きんでていた”変人”。ヨーロッパ史上における稀代の芸術愛好家、コレクター。

スペイン国王フェリペ4世(1605-1655)の肖像

若くして即位、文化や芸術に情熱を注ぎ、若きベラスケスを宮廷画家に採用し厚遇したことで知られる。

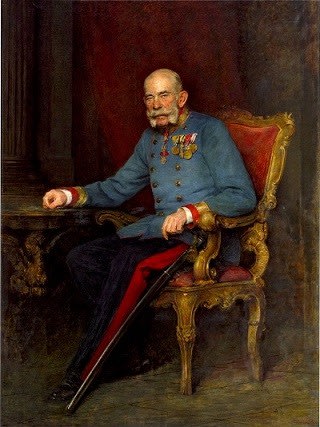

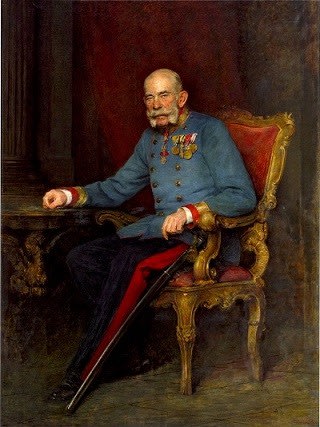

オーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916)の肖像

68年間もの長きにわたって在位した”最後の皇帝”。今日のウィーンの街の姿を整備し、ウィーン美術史美術館を建設させた。

このチラシの8人のうち、当日の入場券と、展示会の図録の表紙にはこの中の「青いドレスの王女マルガリータ・テレサ」の絵が用いられており、図録の裏表紙にはマリー・アントワネットの絵が使用されていた。

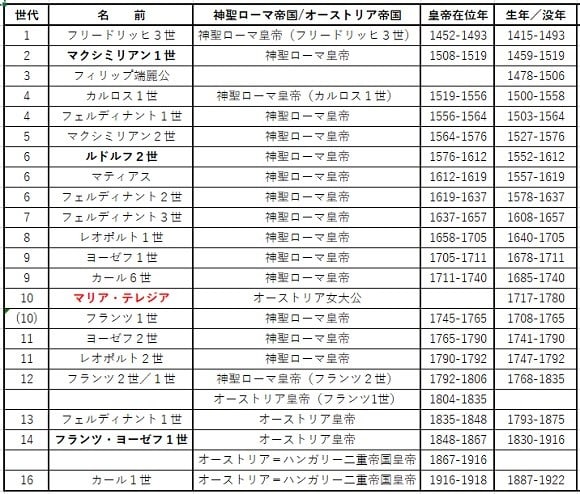

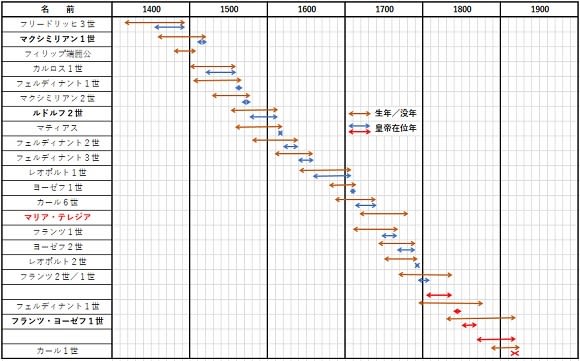

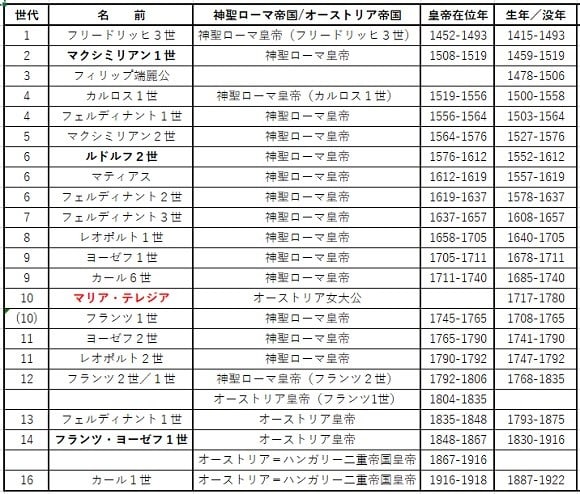

ここで、神聖ローマ帝国皇帝でもあった、ハプスブルグ家の歴代皇帝の在位と生没年を見ておくと、次のようである。ここには先の8人の男女のうち、3人の男性と女性が1人登場する。

ハプスブルグ家歴代の皇帝(ハプスブルグ展の図録から筆者作成)

今回の展示会では、ハプスブルグ家歴代の皇帝などの蒐集した美術品のほかに工芸品も含まれているとの事前情報もあり、ガラス工芸品にも期待していたのであったが、残念なことにガラス工芸作品はまったく含まれていなかった。1点ガラスと見まがうものがあったが、それは1652年の作とされる煙水晶の壺であった。高さ21.5cm、直径6cmの大きな1塊の水晶をくりぬいて作られ、外形は素材の結晶構造に従った六角形をしており、表面にはカット装飾が施されている。これに四葉型の開口部を備えた短い首と基台が付け加えられたものである。

ハプスブルグ家は、ライン川の上流域の、現在のスイス地方の豪族として頭角を現し、13世紀末にオーストリアに進出。同地を拠点に勢力を拡大し、広大な帝国を築き上げた。15世紀以降は、神聖ローマ帝国の皇帝位を代々世襲。その支配下にはガラス産業が栄えた現在のチェコ西部のボヘミア地方も含まれていた。

ボヘミアのガラス製品は、ヴェネチアンガラスと共に世界の2大ガラスとして今も有名であるが、そのボヘミア地方のガラス工芸は、12世紀ころから始まったとされ、当初は教会などのステンド・ガラスを主に作り、13世紀の中頃になってガラスの容器類が生産され始めたとされる。このボヘミア地方とその周辺のガラス産業の発展には代々のハプスブルグ家の皇帝たちが貢献しているとされる。

以下は、「ガラス工芸」(由水常雄著 1975年 ブレーン出版発行)からの引用である。

「14世紀中頃に、神聖ローマ帝国の皇帝にしてボヘミア王を兼ねていたカレル4世は、都をプラハに置いていた。そのためプラハには多くの文化人や美術家たちが集まり、ヨーロッパの文化的中心地となって栄えた。今日もその当時の名残が古都プラハに充溢して、往時をしのぶことができるが、そうした高い文化水準の中で、ボヘミアン・グラスがスタートしたのである。・・・

ボヘミアン・グラスが本格的な興隆期に入るのは、16世紀後半に入ってからのことである。ふたたび神聖ローマ帝国の皇帝ルドルフ2世(1552-1612)がプラハに都を置き、芸術と科学に手厚い保護を加え、ガラス工芸に対してはとりわけ熱心に援助の手を差しのべたのである。その結果、ボヘミアン・グラスの品質は急速に高まり、完璧に近いほどの無色透明性を獲得するに至った。

当時、プラハ宮廷の工房は、ロック・クリスタル彫り(水晶彫り)で、世界的な名声を博していたが、そこに働いていた名工カスパー・レーマンがこの素晴らしい人工のクリスタルに眼をつけ、積極的にこれを使って、水晶彫りの技法を応用し、グラビールやカットを施した作品を世に紹介した。これがプラハの宮廷社会に大歓迎され、ひいては、その一族であるハプスブルグ家の寵愛品となり、一挙にヨーロッパの宮廷で珍重されるようになった。・・・

ヨーロッパの上流社会を背景にして、急速に成長してきたボヘミアン・グラスも、18世紀中ごろからの各国の紛争や戦争(オーストリア継承戦争1740~48、シレジア戦争1740~45、七年戦争1756~63、ババリア継承戦争1778~79、ナポレオン戦争1796~1814)によって大きな打撃を受け、一方では、ヨーロッパ各国が高率関税をかけて自国の産業を保護したために、輸出が激減した。そのために、ヨーロッパ中にその名声を馳せたさすがのボヘミアン・グラスも、この時期にはわずかに余命を保つ程度まで衰退してしまった。・・・

その後の、あらゆる技法開発の努力の甲斐があって、ボヘミアン・グラスは、19世紀後半に入ると、ふたたび新しいエネルギーと意気込みをもって世界の市場に登場し、またもや大いなる名声を得るに至るのである。」

また、「プラハ幻景」(ヴラスタ・チハーコヴァー著 1999年 新宿書房発行)には「マリア・テレジア」の名を冠したシャンデリアのことが紹介されている。

「ボヘミアン・ガラスがもっとも繁栄したのは、ルネサンスおよびバロック時代である。16世紀末のルドルフ2世のプラハ宮廷では、手細工がその全盛期に入り、錬金術も盛んに行われていたので、外国から多くの職人や芸術家たちが招かれ、ボヘミアン・ガラスは新しい技法とその時代のマニエリスム(*)の強い影響によって、複雑な形をもつ装飾性の強いものとなった。・・・

ボヘミアン・ガラスにとって最も重要な発明は、いうまでもなく、1683年のレーマンという職人によるカット・ガラスの技法である。このガラスは、特に酒杯の製造において、光線がガラスに反射する視覚的効果を生み出すという、すばらしいカットの技術を見せた。あっという間にヨーロッパ中に広まり話題となっていった。また、カット・ガラスによるシャンデリア、いわゆる『マリア・テレジア・シャンデリア』はこの時代に発明され、初めてカレル6世の戴冠式に使用され、それから全世界へと輸出されはじめた。・・・」(* 極度に技巧的・作為的な傾向をもち,時に不自然なまでの誇張や非現実性に至る美術様式。)

この時代に、オーストリア北部の片田舎グリースキルヒェンからウィーンにやってきたヨーゼフ・ロブマイヤーが、裏通りのヴァイブルグガッセに小さなグラスショップを出した。1823年のことで、今日ではクリスタル製品の老舗として名高いロブマイヤーの第一号店である。

ヨーゼフ・ロブマイヤーは、自身で工場を持つことはせず、ボヘミアの第1級のガラス工場数社から木灰を利用したカリガラス商品を仕入れたり、顧客の好みに応じて自らデザインをしたものを、それに合う工場を選んで特別生産させるなどして一躍人気を博した。

1835年、時の皇帝フェルディナンド1世にハプスブルグ家の紋章”双頭の鷲”を刻印したドリンキング・セットとシャンデリアを納める栄誉を与えられたロブマイヤーは、1860年”皇室御用達”の称号を賜ってその名声を不動のものとしたとされる。

ウィーンのホーフブルク王宮ではロブマイヤーが1835年に時の皇帝フェルディナンド1世に献上したシャンデリアが今も使われているというが、ロブマイヤーは食卓を飾るグラスと共にシャンデリア製作にも力を注いだ。その中にはバロックタイプの典型的なシャンデリア「マリア・テレジア」シリーズがある。

創業者のヨーゼフ没後、1860年には長男ヨーゼフ・ジュニアと次男ルードヴィヒは共同経営者となり社名も「J.&L.ロブマイヤー」に変更、登録した。この社名は今日まで引き続き用いられている。

次の写真は、3年前にウィーン中心部にある店舗を訪問した時のものである。

ロブマイヤーの店舗外観(2017.12.5 撮影)

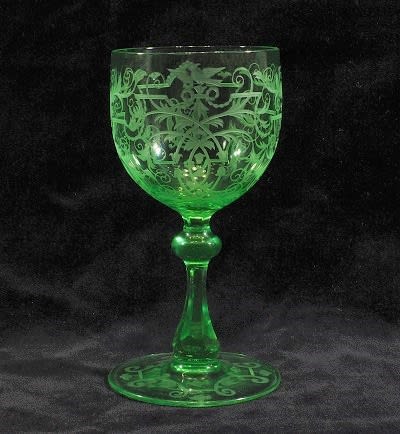

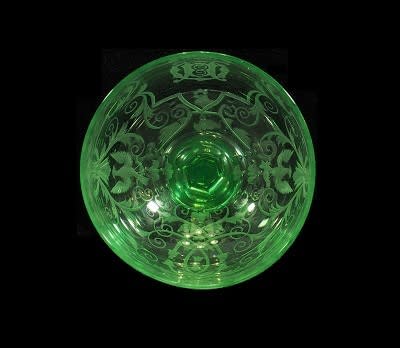

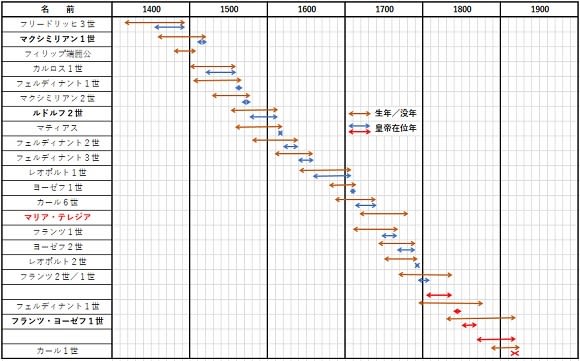

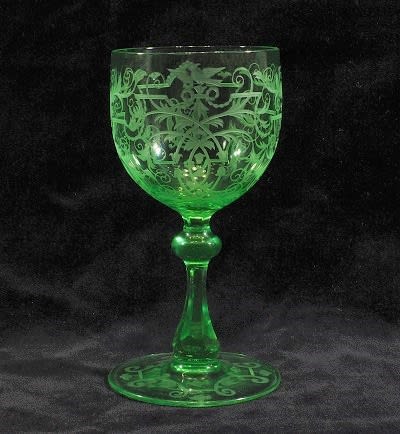

ロブマイヤーからは「マリア・テレジア」の名前がついたデキャンタとグラスからなるドリンキング・グラスセットも販売されている。次の写真はこれと同型のもので、1880年頃の製作とされており、カップ部に「マリア・テレジア」の紋章が刻まれたワイングラスである。これまでにも本ブログで紹介したことのあるものだが、カップ部分が通常のものとは異なりウランガラス製であり緑色をしている。

「マリア・テレジア」ワイングラス(左:通常光下、右:紫外光下)。

「マリア・テレジア」ワイングラスのカップ部拡大。

口の形は楕円形をしている。

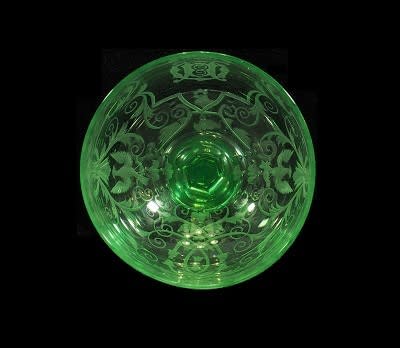

もう一つ、1860年頃のデザインとされ、ハプスブルグ家からメキシコ皇帝として赴任したマクシミリアンのために作られたとされている「ミラマーレ」という名を持つドリンキング・グラスセットがある。これはイタリアのミラマーレ城の名前をとったとされている。手元にあるこのグラスも全体が緑色のガラスでできているが、こちらはウランガラスではない。

「ミラマーレ」の名前がつけられたロブマイヤー社製のワイングラス。

ほかにはマリー・アントワネットの名がつけられたグラスでドイツのテレジアンタール社製のものがあり、エリザベートの名前がつけられたグラスは、フランスのバカラ社で作られている。

ロブマイヤー社が製作し、フェルディナンド1世、フランツ・ヨーゼフ1世、その皇妃エリザベートらが、日常あるいは大晩餐会で使用したグラス類の一大コレクションは、ウィーンにあるホーフブルク王宮の博物館にあるとされる。

今回のハプスブルグ展ではこれらを見ることができず、残念であったが、機会があれば現地で見てみたいものである。

国立西洋美術館で開催中されている「ハプスブルグ展」(2019.12.4 撮影)

このハプスブルグ展は、日本とオーストリアの国交樹立150年を記念して開催されたもので、ヨーロッパの歴史の表舞台で、650年の長きにわたり支配を続けてきたハプスブルグ家が収集した数々のコレクションの中から、「歴史を彩った、王家の8人の物語」として選ばれた絵画を中心としたものであった。

150年前といえば、1869年(明治2年)。発足間もない新明治政府の頃で、大日本帝国とオーストリア=ハンガリー二重帝国の間で修好条約が調印され、国交が樹立された時であった。当時のオーストリア=ハンガリー二重帝国の皇帝はフランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916)、日本は若い明治天皇(当時17歳、1852.11.3-1912.7.30)の下、三条実美、岩倉具視、大久保利通、西郷隆盛、木戸孝允、伊藤博文、板垣退助、大隈重信らが役職についていた。伊藤博文(1841.10.16-1909.10.26)が初代内閣総理大臣に就任するのはまだずっと後の、1885年(明治18年)のことである。

さて、ハプスブルグ王家の8人とは、マクシミリアン1世、ルドルフ2世、フェリペ4世、マルガリータ・テレサ、マリア・テレジア、マリー・アントワネット、エリザベト、フランツ・ヨーゼフ1世の、男性4人と女性4人である。

配布されていたチラシには、この8人の肖像画がそれぞれ実寸の約1/18の大きさで紹介されていて、次のようである。絵の大きさでは「フランス王妃マリー・アントワネット」が最大であることが分かる。実際、その絵の大きさは、273x193.5cmとされ、会場でも圧倒的な大きさであった。

「ハプスブルグ展」のチラシ

このチラシにある4人の女性の肖像画を同じサイズで示すと以下のようになる。

青いドレスの王女マルガリータ・テレサ(1651-1673)の肖像

このマルガリータ・テレサは、幼い頃からウィーンの宮廷に嫁ぐことが決まっていたスペイン王女。この作品は許婚者に彼女の成長ぶりを伝えるべく描かれたとされる。ちなみに、その許婚者とは叔父にあたる神聖ローマ皇帝レオポルド1世である。

皇妃マリア・テレジア(1717-1780)の肖像

ハプスブルグ家でただ一人の女帝。天性の政治的手腕で国難を切り抜け、民を導いたとされる。当時としては珍しく恋愛結婚をしたフランツ・シュテファンとの間に16人の子供をもうけた。尚、神聖ローマ皇帝には即位できず、夫君のフランツ1世(1708-1765)が即位している。

フランス王妃マリー・アントワネット(1755-1793)の肖像

マリア・テレジアの15番目の子供、母の取り決めで、フランス国王ルイ15世の孫ルイ・オーギュスト(後のルイ16世)と政略結婚。フランス革命で断頭台の露と消えたことはあまりにも有名。

薄い青のドレスの皇妃エリザベト(1831-1898)の肖像

オーストリア帝国(1867年以降はオーストリア=ハンガリー二重帝国)皇妃。類まれな美貌を見初められ、16歳でフランツ・ヨーゼフ1世のもとに嫁ぐも、ウィーンの宮廷に馴染めず、各地を放浪。息子ルドルフ(1858-1889)の不幸に見舞われ、自身も変死した薄幸の皇妃。愛称「シシィ」。

このシシィはハンガリーにしばしば滞在していたことから、ハンガリー国民に広く愛されていて、首都ブダペストを流れるドナウ川に架かる橋「エリザベト橋」としてその名が残されている。また、オーストリアの土産物にも肖像画が用いられるなど今でも高い人気を誇っている。

「シシィ」の肖像画が使用されているオーストリアの土産物、リキュール(上)とスミレの花の砂糖漬け(下)

続いて、4人の男性の肖像画は次のようである。

ローマ王としてのマクシミリアン1世(1459-1519)の肖像

神聖ローマ帝国皇帝。武勇に秀で、生涯に27の戦を戦った。語学に才を発揮し、芸術の愛好家でもあった。

神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(1552-1612)の肖像

統治者としてのセンスは皆無、しかし学問や芸術への造詣の深さは抜きんでていた”変人”。ヨーロッパ史上における稀代の芸術愛好家、コレクター。

スペイン国王フェリペ4世(1605-1655)の肖像

若くして即位、文化や芸術に情熱を注ぎ、若きベラスケスを宮廷画家に採用し厚遇したことで知られる。

オーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(1830-1916)の肖像

68年間もの長きにわたって在位した”最後の皇帝”。今日のウィーンの街の姿を整備し、ウィーン美術史美術館を建設させた。

このチラシの8人のうち、当日の入場券と、展示会の図録の表紙にはこの中の「青いドレスの王女マルガリータ・テレサ」の絵が用いられており、図録の裏表紙にはマリー・アントワネットの絵が使用されていた。

ここで、神聖ローマ帝国皇帝でもあった、ハプスブルグ家の歴代皇帝の在位と生没年を見ておくと、次のようである。ここには先の8人の男女のうち、3人の男性と女性が1人登場する。

ハプスブルグ家歴代の皇帝(ハプスブルグ展の図録から筆者作成)

今回の展示会では、ハプスブルグ家歴代の皇帝などの蒐集した美術品のほかに工芸品も含まれているとの事前情報もあり、ガラス工芸品にも期待していたのであったが、残念なことにガラス工芸作品はまったく含まれていなかった。1点ガラスと見まがうものがあったが、それは1652年の作とされる煙水晶の壺であった。高さ21.5cm、直径6cmの大きな1塊の水晶をくりぬいて作られ、外形は素材の結晶構造に従った六角形をしており、表面にはカット装飾が施されている。これに四葉型の開口部を備えた短い首と基台が付け加えられたものである。

ハプスブルグ家は、ライン川の上流域の、現在のスイス地方の豪族として頭角を現し、13世紀末にオーストリアに進出。同地を拠点に勢力を拡大し、広大な帝国を築き上げた。15世紀以降は、神聖ローマ帝国の皇帝位を代々世襲。その支配下にはガラス産業が栄えた現在のチェコ西部のボヘミア地方も含まれていた。

ボヘミアのガラス製品は、ヴェネチアンガラスと共に世界の2大ガラスとして今も有名であるが、そのボヘミア地方のガラス工芸は、12世紀ころから始まったとされ、当初は教会などのステンド・ガラスを主に作り、13世紀の中頃になってガラスの容器類が生産され始めたとされる。このボヘミア地方とその周辺のガラス産業の発展には代々のハプスブルグ家の皇帝たちが貢献しているとされる。

以下は、「ガラス工芸」(由水常雄著 1975年 ブレーン出版発行)からの引用である。

「14世紀中頃に、神聖ローマ帝国の皇帝にしてボヘミア王を兼ねていたカレル4世は、都をプラハに置いていた。そのためプラハには多くの文化人や美術家たちが集まり、ヨーロッパの文化的中心地となって栄えた。今日もその当時の名残が古都プラハに充溢して、往時をしのぶことができるが、そうした高い文化水準の中で、ボヘミアン・グラスがスタートしたのである。・・・

ボヘミアン・グラスが本格的な興隆期に入るのは、16世紀後半に入ってからのことである。ふたたび神聖ローマ帝国の皇帝ルドルフ2世(1552-1612)がプラハに都を置き、芸術と科学に手厚い保護を加え、ガラス工芸に対してはとりわけ熱心に援助の手を差しのべたのである。その結果、ボヘミアン・グラスの品質は急速に高まり、完璧に近いほどの無色透明性を獲得するに至った。

当時、プラハ宮廷の工房は、ロック・クリスタル彫り(水晶彫り)で、世界的な名声を博していたが、そこに働いていた名工カスパー・レーマンがこの素晴らしい人工のクリスタルに眼をつけ、積極的にこれを使って、水晶彫りの技法を応用し、グラビールやカットを施した作品を世に紹介した。これがプラハの宮廷社会に大歓迎され、ひいては、その一族であるハプスブルグ家の寵愛品となり、一挙にヨーロッパの宮廷で珍重されるようになった。・・・

ヨーロッパの上流社会を背景にして、急速に成長してきたボヘミアン・グラスも、18世紀中ごろからの各国の紛争や戦争(オーストリア継承戦争1740~48、シレジア戦争1740~45、七年戦争1756~63、ババリア継承戦争1778~79、ナポレオン戦争1796~1814)によって大きな打撃を受け、一方では、ヨーロッパ各国が高率関税をかけて自国の産業を保護したために、輸出が激減した。そのために、ヨーロッパ中にその名声を馳せたさすがのボヘミアン・グラスも、この時期にはわずかに余命を保つ程度まで衰退してしまった。・・・

その後の、あらゆる技法開発の努力の甲斐があって、ボヘミアン・グラスは、19世紀後半に入ると、ふたたび新しいエネルギーと意気込みをもって世界の市場に登場し、またもや大いなる名声を得るに至るのである。」

また、「プラハ幻景」(ヴラスタ・チハーコヴァー著 1999年 新宿書房発行)には「マリア・テレジア」の名を冠したシャンデリアのことが紹介されている。

「ボヘミアン・ガラスがもっとも繁栄したのは、ルネサンスおよびバロック時代である。16世紀末のルドルフ2世のプラハ宮廷では、手細工がその全盛期に入り、錬金術も盛んに行われていたので、外国から多くの職人や芸術家たちが招かれ、ボヘミアン・ガラスは新しい技法とその時代のマニエリスム(*)の強い影響によって、複雑な形をもつ装飾性の強いものとなった。・・・

ボヘミアン・ガラスにとって最も重要な発明は、いうまでもなく、1683年のレーマンという職人によるカット・ガラスの技法である。このガラスは、特に酒杯の製造において、光線がガラスに反射する視覚的効果を生み出すという、すばらしいカットの技術を見せた。あっという間にヨーロッパ中に広まり話題となっていった。また、カット・ガラスによるシャンデリア、いわゆる『マリア・テレジア・シャンデリア』はこの時代に発明され、初めてカレル6世の戴冠式に使用され、それから全世界へと輸出されはじめた。・・・」(* 極度に技巧的・作為的な傾向をもち,時に不自然なまでの誇張や非現実性に至る美術様式。)

この時代に、オーストリア北部の片田舎グリースキルヒェンからウィーンにやってきたヨーゼフ・ロブマイヤーが、裏通りのヴァイブルグガッセに小さなグラスショップを出した。1823年のことで、今日ではクリスタル製品の老舗として名高いロブマイヤーの第一号店である。

ヨーゼフ・ロブマイヤーは、自身で工場を持つことはせず、ボヘミアの第1級のガラス工場数社から木灰を利用したカリガラス商品を仕入れたり、顧客の好みに応じて自らデザインをしたものを、それに合う工場を選んで特別生産させるなどして一躍人気を博した。

1835年、時の皇帝フェルディナンド1世にハプスブルグ家の紋章”双頭の鷲”を刻印したドリンキング・セットとシャンデリアを納める栄誉を与えられたロブマイヤーは、1860年”皇室御用達”の称号を賜ってその名声を不動のものとしたとされる。

ウィーンのホーフブルク王宮ではロブマイヤーが1835年に時の皇帝フェルディナンド1世に献上したシャンデリアが今も使われているというが、ロブマイヤーは食卓を飾るグラスと共にシャンデリア製作にも力を注いだ。その中にはバロックタイプの典型的なシャンデリア「マリア・テレジア」シリーズがある。

創業者のヨーゼフ没後、1860年には長男ヨーゼフ・ジュニアと次男ルードヴィヒは共同経営者となり社名も「J.&L.ロブマイヤー」に変更、登録した。この社名は今日まで引き続き用いられている。

次の写真は、3年前にウィーン中心部にある店舗を訪問した時のものである。

ロブマイヤーの店舗外観(2017.12.5 撮影)

ロブマイヤーからは「マリア・テレジア」の名前がついたデキャンタとグラスからなるドリンキング・グラスセットも販売されている。次の写真はこれと同型のもので、1880年頃の製作とされており、カップ部に「マリア・テレジア」の紋章が刻まれたワイングラスである。これまでにも本ブログで紹介したことのあるものだが、カップ部分が通常のものとは異なりウランガラス製であり緑色をしている。

「マリア・テレジア」ワイングラス(左:通常光下、右:紫外光下)。

「マリア・テレジア」ワイングラスのカップ部拡大。

口の形は楕円形をしている。

もう一つ、1860年頃のデザインとされ、ハプスブルグ家からメキシコ皇帝として赴任したマクシミリアンのために作られたとされている「ミラマーレ」という名を持つドリンキング・グラスセットがある。これはイタリアのミラマーレ城の名前をとったとされている。手元にあるこのグラスも全体が緑色のガラスでできているが、こちらはウランガラスではない。

「ミラマーレ」の名前がつけられたロブマイヤー社製のワイングラス。

ほかにはマリー・アントワネットの名がつけられたグラスでドイツのテレジアンタール社製のものがあり、エリザベートの名前がつけられたグラスは、フランスのバカラ社で作られている。

ロブマイヤー社が製作し、フェルディナンド1世、フランツ・ヨーゼフ1世、その皇妃エリザベートらが、日常あるいは大晩餐会で使用したグラス類の一大コレクションは、ウィーンにあるホーフブルク王宮の博物館にあるとされる。

今回のハプスブルグ展ではこれらを見ることができず、残念であったが、機会があれば現地で見てみたいものである。