青岩公園の見学の後に向かったのは、今回の主目的である「川井の断層」。付近には駐車場がないとの町役場の係員の説明があったので、このところ足を痛めている妻だけを近くに降ろし、市街地の町営駐車場に戻るつもりで現地に向かったが、都合よく善福寺そばの道路わきに1台分の駐車スペースを見つけ、ここに駐車できた。

断層に通じる細い下り坂の入り口には、ジオサイト⑭の標識があり、詳しい説明板も傍らに設置されていた。

ジオサイト⑭「川井の断層」の標識と説明板(2021.4.20 撮影)

川井の断層・下仁田層の説明板(2021.4.20 撮影)

上記説明板の左下部分(2021.4.20 撮影)

たまたま通りかかった散歩中の中年女性に案内されるようにして坂道を下っていくと河原に出、足元には三波石塊が広がっていて、左側には三波石の大きな岩がある。この岩塊には「注意」と記されたロープが張られそれ以上は進むことができないようになっていた。

断層の手前にある三波石塊(2021.4.20 撮影)

三波石塊より先には進むことができない(2021.4.20 撮影)

目指す断層はその奥にあり、回り込むようにするか、岩に上らないとよく見えない。先年の台風19号の爪痕がまだ残っているのか、近くの竹や藤ヅルの太い幹のようなものが断層の前に倒れかかり、見えにくいが、確かに下部には三波石の緑色が確認でき、その上には中間破砕層を介して黄土色の地層が見えた。

断層部分(2021.4.20 撮影)

この断層の露頭は鏑川の右岸に位置しているが、同じく中央構造線が横断しているはずの対岸を見ると三波石が見えるものの、その向かって左側、北側はブロックが積まれた護岸壁になっていて、明確な断層は確認できない。さらに左側に行くと、下仁田層の砂岩が露出していて、ここでは二枚貝や巻き貝などの貝類をはじめ、サメの歯やカニなどの甲殻類の化石が30種類以上も発見されているという。

この地点から、鏑川の下流域青岩公園方向を見ると、ところどころ三波石が顔を出しているのが確認された。

実際に中央構造線の露出部が見られるのは、写真のように、長さ数メートルであるが、これが関東地方では唯一の場所であることを思うと感慨深いものがある。長野県にはこのほか大鹿村にもこうした中央構造線の露頭が知られているので、ぜひ現地に行き、比較してみたいものである。

対岸には断層は確認されず、青緑色の三波石だけが見える(2021.4.20 撮影)

断層のある場所から川の上流方向を見る(2021.4.20 撮影)

断層のある場所から川の下流域を望む(2021.4.20 撮影)

川井の断層の見学を終え、次に、先程案内時にぜひ行くといいと女性が勧めてくれた下仁田町自然史館に向かった。

旧青倉小学校の校舎を利用している下仁田町自然史館(2021.4.20 撮影)

以前にも記したように、この日この施設は休館中であり、内部の見学はできなかったが、元の校庭には次のような説明板が設置されていて、下仁田地区の地質概要とその主な見学場所に関する情報を得ることができた。

旧校庭に設置されている屋外説明板 1/3(2021.4.20 撮影)

旧校庭に設置されている屋外説明板 2/3(2021.4.20 撮影)

旧校庭に設置されている屋外説明板 3/3(2021.4.20 撮影)

これらによると、下仁田町は中央構造線を境として南北で大きく地質が異なっている。北側(内帯)の地質は複雑であり、下仁田層では化石が産出し、中小阪鉄山では江戸時代末期から採掘が始まったとされ、鉄鉱石を産出する地層もある。また、石灰岩地帯もあり、こうした土地を好むフクジュソウの里もある(2021年3月5日公開の本ブログ参照)。

一方中央構造線の南側(外帯)は比較的単純な地層で、三波川変成帯層が全体に広がり、その上に「クリッペ」と呼ばれる層が乗っている。パンフレットには次のような説明を見ることができる。

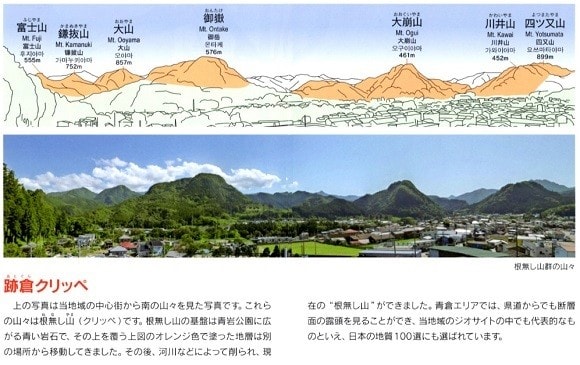

下仁田町の中心街から南の山々を見た写真と説明図(同町発行のパンフレットから)

この写真の説明図には富士山、大山、御嶽という名が見られる。もちろん下仁田町から本物の富士山などが遠望できるわけではなく、これらに似た山の形ということで名前が付けられたのであろうが、これらの山を形づくる地層が「クリッペ」と呼ばれているものである。上の説明図では市街地が広がっている平坦地が三波川変成帯層で、その上のオレンジ色に塗り分けられている山地がクリッペである。

元の小学校の校庭にあった説明板によると、聞きなれない語「クリッペ」とは「根なし山」のことを指し、これは1953年に藤本治義先生がそうした考えを発表されたものだという。三波川変成帯層の上に乗っているこの下部とは異なる地層は、大地の運動によって移動してきたものとされるが、どこから移動してきたのかは、まだわかっていないそうである。文字通りその下の三波川変成帯層との関係のない根なし草的地層ということである。

この後、クリッペに関連したジオサイトを見学したが、これらについては次回に譲ることにする。