この記事は、2017年9月13日から15日のものです。

9月14日

山上ケ岳山頂にある宿坊「喜蔵院」では、8畳間の部屋に布団で寝ましたが、身体のあちらこちらに痛みがあり寝返りばかりを打っていたような気がして熟睡した感じはありませんでした。

5時に目覚ましが鳴り起床、外はまだ真っ暗です。

布団をたたみ、食事を作る用意をして1階へ下ります。

静かに食事を終え、再度2階の部屋に上がりザックのパッキンをします。

外は少し明るくなってきました。

どうやら今日はいい天気のようです。

6:00分、外が明るくなり歩くには支障がないようですので出発します。

山頂にあるお堂は扉が閉じられているので入口の前で手を合わせお参りをして下ります。

今日の行動予定は、コースタイムで9時間40分、弥山まで歩く予定です。

6:45分、かなり下ってきたところで少し開けた場所が見えてきます。

沢音が聞こえてきます。

どうやら小笹の宿のようです。

ここには小さいですが避難小屋があります。

そしてその手前には立派な護摩壇もあります。

白人系の外人男性が2人登山準備をしています。

どうやら昨日山頂で会った外人さんたちのようです。

この小笹の宿は、とてもいい宿泊地だと思いました。

周りは気持ちのいい雑木林、水があり、テントサイト地してもかなりの環境です。

さらに降ります。

太陽は顔を出しましたが、雑木林越しに日差しがあり、冷えた空気が気持ちよく快調に歩けます。

こんな感じの林を歩きます。

これから歩く山並みが見えています。

果てしなく続く山並みです。

7:20分、阿弥陀ケ森にある女人結界門を潜ります。

こちらの門は悪戯されていませんでした。

ここからは、また登りになり大普賢岳を目指して歩きます。

小さなコブを越えて少しづつ高度が上がり、8:25分大普賢岳に到着です。

ここから先の稜線を見るといくつものコブ山が重なり、ただただ足を前に出すことに集中して歩きます。

いくつかの鎖場を下り行者還岳の山頂との分岐点に来ました。

ここは山頂を踏まずに下ります。

このくだりもすごかった!!

木の根が絡まった急斜面が鎖場となっています。

慎重に下ると小さな沢一面に苔が生えており、太陽に日差しに輝いていました。

苔のきれいさに思わず見とれてしみました。

10:40分、行者還小屋に到着です。

すごく立派な小屋でした。

ここには水場があるはずですが、小屋の中を見ても水場への案内分などはありませんでした。

小屋から水場への略図でもあれば便利なのにと思いました。

行者還小屋からは起伏もなく快適な尾根を歩きますが、日差しが強くなり暑くなってきたので苦しくなってきます。

正面に見える一の峠を目指してひたすら足を動かします。

12:30分、やっと、一の峠に到着です。

ここから先、コースは90度右に曲がり、弥山まで2時間半ほどでしょうか。

少し先が見えてきたので気持ちが楽になってきました。

暑さに苦しみながら疲労の溜まってきた体に鞭を打っての歩きが続きます。

13:10分、奥駈出合いに来ました。

ここは、行者還トンネルから弥山に登る登山道があります。

どうりで、ここから先に向かって歩いていると下山してくる人に会うようになりました。

14:10分、理源大師像まできました。

ここから先が大変でした。

延々と階段が続くのです。

心が折れそうになり、足が止まりそうになりますが、何とか1歩1歩を進め、階段を登ります。

15:00分、やっと階段を上り終えると弥山小屋の建物が見えてきました。

やれやれ、9時間かかって今日の目標である弥山に到着です。

弥山小屋の全景です。

弥山にも立派な護摩壇があります。

小屋に入り宿泊をお願いします。

今夜の宿泊客は私一人のようです。

この弥山小屋に宿泊するには予約が必要のようです。

私は素泊まりでしたので泊めていただけました。

さて、今日はいい天気でしたが気になるのは台風です。

小屋のご主人に台風の状況を聞くと、台風18号は進路を中国手前から東に変え九州に向かっているとのことです。

明日の天気は持つようですが、明後日以降は九州に上陸しそうな台風の影響で紀伊半島は40mを超える風と雨が降るとのことです。

その先の状況を考えると明日下山するのが賢明かと思い、天川村に下山することにしました。

9月15日

ここまで来たので八経ヶ岳を登ってから下山することにしました。

5:40分、弥山小屋を少し暗いうちに出発して下ります。

ほどなく登山道は登りになり、一息で八経ヶ岳に山頂でした。

八経ヶ岳の山頂です。

弥山小屋が見えています。

弥山小屋に戻り、天川村を目指して降ります。

こちらも延々と続く階段があります。

谷に向かって続く階段を下っていると単独の男性が登ってきます。

挨拶を交わして下ると、ほどなく狼平の避難小屋が見えてきました。

なかなか立派な小屋です。

小屋の前で食事を取っている女性がいたので少し話をします。

この小屋に泊まったとのことで、さらに男性が2人いたようです。

ここから天川村までが長かった!

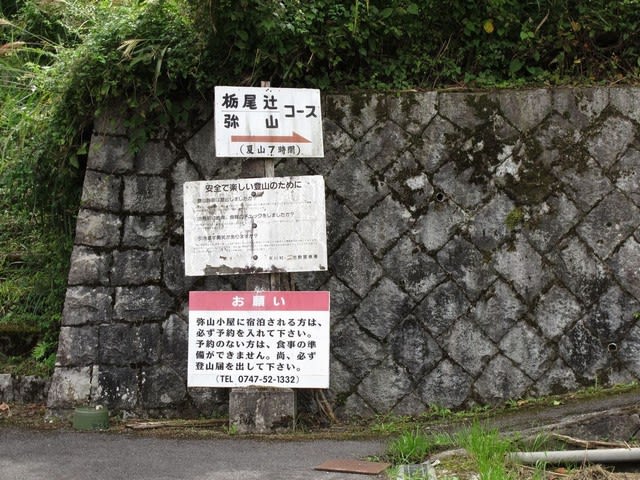

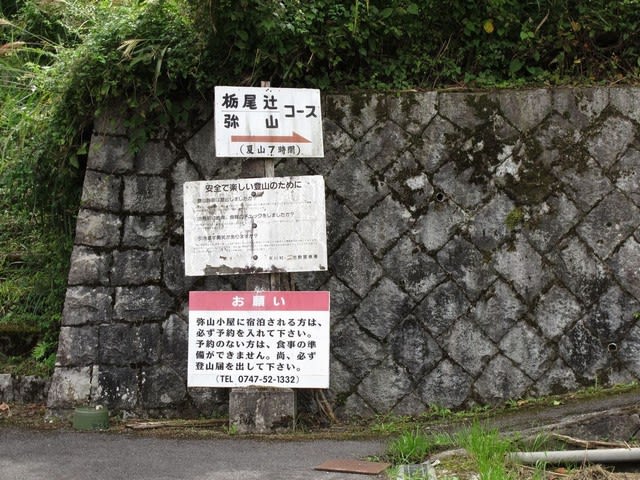

9:05分、栃尾辻まで下ってきました。

トタン造りの簡単に避難小屋です。

小屋の中は土間で雨が防げるだけといった小屋です。

人工林の杉林を下り、目の下に見える天川村目指してひたすら下ります。

クタクタになったところでようやく建物の屋根が見えてきます。

11:00分、天川村の登山口まで下りました。

今回はこれで奥駈け道の挑戦は終了です。

八経ヶ岳から先を残したので再挑戦を心に誓い天川村を後にしました。

北海道に帰るとこの台風18号は暴風により北海道にも甚大な被害を与えていたことが分かりました。

大樹町大樹(たいき)で85.0 ミリの雨量を観測し、観測史上1位の値を更新するほか、風による被害も甚大であちらこちらの林道が被害を受け、今でも開通が未定の林道があるのです。

このことにより登山口まで車で行けない山が幾つもあります。

9月14日

山上ケ岳山頂にある宿坊「喜蔵院」では、8畳間の部屋に布団で寝ましたが、身体のあちらこちらに痛みがあり寝返りばかりを打っていたような気がして熟睡した感じはありませんでした。

5時に目覚ましが鳴り起床、外はまだ真っ暗です。

布団をたたみ、食事を作る用意をして1階へ下ります。

静かに食事を終え、再度2階の部屋に上がりザックのパッキンをします。

外は少し明るくなってきました。

どうやら今日はいい天気のようです。

6:00分、外が明るくなり歩くには支障がないようですので出発します。

山頂にあるお堂は扉が閉じられているので入口の前で手を合わせお参りをして下ります。

今日の行動予定は、コースタイムで9時間40分、弥山まで歩く予定です。

6:45分、かなり下ってきたところで少し開けた場所が見えてきます。

沢音が聞こえてきます。

どうやら小笹の宿のようです。

ここには小さいですが避難小屋があります。

そしてその手前には立派な護摩壇もあります。

白人系の外人男性が2人登山準備をしています。

どうやら昨日山頂で会った外人さんたちのようです。

この小笹の宿は、とてもいい宿泊地だと思いました。

周りは気持ちのいい雑木林、水があり、テントサイト地してもかなりの環境です。

さらに降ります。

太陽は顔を出しましたが、雑木林越しに日差しがあり、冷えた空気が気持ちよく快調に歩けます。

こんな感じの林を歩きます。

これから歩く山並みが見えています。

果てしなく続く山並みです。

7:20分、阿弥陀ケ森にある女人結界門を潜ります。

こちらの門は悪戯されていませんでした。

ここからは、また登りになり大普賢岳を目指して歩きます。

小さなコブを越えて少しづつ高度が上がり、8:25分大普賢岳に到着です。

ここから先の稜線を見るといくつものコブ山が重なり、ただただ足を前に出すことに集中して歩きます。

いくつかの鎖場を下り行者還岳の山頂との分岐点に来ました。

ここは山頂を踏まずに下ります。

このくだりもすごかった!!

木の根が絡まった急斜面が鎖場となっています。

慎重に下ると小さな沢一面に苔が生えており、太陽に日差しに輝いていました。

苔のきれいさに思わず見とれてしみました。

10:40分、行者還小屋に到着です。

すごく立派な小屋でした。

ここには水場があるはずですが、小屋の中を見ても水場への案内分などはありませんでした。

小屋から水場への略図でもあれば便利なのにと思いました。

行者還小屋からは起伏もなく快適な尾根を歩きますが、日差しが強くなり暑くなってきたので苦しくなってきます。

正面に見える一の峠を目指してひたすら足を動かします。

12:30分、やっと、一の峠に到着です。

ここから先、コースは90度右に曲がり、弥山まで2時間半ほどでしょうか。

少し先が見えてきたので気持ちが楽になってきました。

暑さに苦しみながら疲労の溜まってきた体に鞭を打っての歩きが続きます。

13:10分、奥駈出合いに来ました。

ここは、行者還トンネルから弥山に登る登山道があります。

どうりで、ここから先に向かって歩いていると下山してくる人に会うようになりました。

14:10分、理源大師像まできました。

ここから先が大変でした。

延々と階段が続くのです。

心が折れそうになり、足が止まりそうになりますが、何とか1歩1歩を進め、階段を登ります。

15:00分、やっと階段を上り終えると弥山小屋の建物が見えてきました。

やれやれ、9時間かかって今日の目標である弥山に到着です。

弥山小屋の全景です。

弥山にも立派な護摩壇があります。

小屋に入り宿泊をお願いします。

今夜の宿泊客は私一人のようです。

この弥山小屋に宿泊するには予約が必要のようです。

私は素泊まりでしたので泊めていただけました。

さて、今日はいい天気でしたが気になるのは台風です。

小屋のご主人に台風の状況を聞くと、台風18号は進路を中国手前から東に変え九州に向かっているとのことです。

明日の天気は持つようですが、明後日以降は九州に上陸しそうな台風の影響で紀伊半島は40mを超える風と雨が降るとのことです。

その先の状況を考えると明日下山するのが賢明かと思い、天川村に下山することにしました。

9月15日

ここまで来たので八経ヶ岳を登ってから下山することにしました。

5:40分、弥山小屋を少し暗いうちに出発して下ります。

ほどなく登山道は登りになり、一息で八経ヶ岳に山頂でした。

八経ヶ岳の山頂です。

弥山小屋が見えています。

弥山小屋に戻り、天川村を目指して降ります。

こちらも延々と続く階段があります。

谷に向かって続く階段を下っていると単独の男性が登ってきます。

挨拶を交わして下ると、ほどなく狼平の避難小屋が見えてきました。

なかなか立派な小屋です。

小屋の前で食事を取っている女性がいたので少し話をします。

この小屋に泊まったとのことで、さらに男性が2人いたようです。

ここから天川村までが長かった!

9:05分、栃尾辻まで下ってきました。

トタン造りの簡単に避難小屋です。

小屋の中は土間で雨が防げるだけといった小屋です。

人工林の杉林を下り、目の下に見える天川村目指してひたすら下ります。

クタクタになったところでようやく建物の屋根が見えてきます。

11:00分、天川村の登山口まで下りました。

今回はこれで奥駈け道の挑戦は終了です。

八経ヶ岳から先を残したので再挑戦を心に誓い天川村を後にしました。

北海道に帰るとこの台風18号は暴風により北海道にも甚大な被害を与えていたことが分かりました。

大樹町大樹(たいき)で85.0 ミリの雨量を観測し、観測史上1位の値を更新するほか、風による被害も甚大であちらこちらの林道が被害を受け、今でも開通が未定の林道があるのです。

このことにより登山口まで車で行けない山が幾つもあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます