クラブ山行報告

2022年10月1日(土)~3日(月)宿泊山行(2泊3日) 参加者 29名

天候 1日目(10/1)晴れ 2日目(10/2)晴れ 3日目(10/3)薄曇り

CL 1~2日目(10/1~10/2)可児さん ・

3日目(10/3) 五十川さん

感想・雑記 1日目(10/1)

週末のたびに雨が続いていた9月だったが、奇跡的に今日から3日間は晴れ予報。私にとって初めての東北の旅。日の出より早く元気な老若男女29名(平均年齢68.9歳)が関市わかくさプラザ駐車場前に集合。登山靴と3日分の行動食、着替えなど重い荷物ばかりを手に、背中に貸し切りバスの到着を待つ。まだ薄暗い中「おはよう」「久しぶり」の元気な声が飛び交い程なく 岐阜バスが到着。運転手さん(2人)がバスのトランクに手際よく荷物を積み込んでくださりいざ出発。

美濃インターから高速に入り、CLの可児さんより挨拶、行程の説明と注意事項などの説明があった。

● コロナ感染予防のため車内と宿泊先での余興は行わない

● マスクの着用と車内での飲食は黙食で

● 参加費の不足分が発生したため700円を追加徴収します(参加費合計63,000円)

車内では席の近い人同士の山談議など。今までに登った山でのエピソード、行ったことのない山の話、同じ山でも別ルートからの経験談などを聞いて夢が広がった。

道の駅象潟(キサカタ)にて、初めて見たハマナスの花(-)

北陸自動車道流杉PAでは昼食用お弁当が積み込まれた。配られたお弁当を開けてびっくり感謝感激、歓声が上がり朝早かったこともあり豪華なブランチに舌鼓。おいしくいただいた。

走行中はほぼ1時間半おきにトイレ休憩をしてくださり、軽くストレッチなどができたのでありがたかった。日本海はおだやかで青く南国の海のよう、海岸の岩場では釣り糸を垂らしている姿が見られた。

(バス走行距離は往復1600キロ、運転手さん安全運転お疲れ様でした。快適な旅をありがとうございました。)

2日目(10/2)B1班 B2班

計画書をみると、標高差1036m、歩行距離9.4㎞、歩行時間8時間20分。わくわく気分と緊張。鳥海山は日本海からわずか16Kmの位置にあり、「出羽の富士」「庄内富士」とも呼ばれる。なるほど、

昨日立ち寄った道の駅象潟(キサカタ)からもよく見えたし(集合写真参照)バスの車窓からもずっと眺めることができた。

鳥海山は五穀豊穣の神として修験道が発達したとネット情報にあったが、修験道とはいえ「秋田県側VS山形県側」や「天台宗VS真言宗」による山頂争奪戦などもあったようで古の修験者たちの人間臭さには勝手に親近感を覚えてしまう。

日の出を拝んだあと準備体操、点呼のあと登山開始。竜が原湿原の木道を過ぎると御田の木道に。リンドウの群生地があり、枯れかかった花の隣にまだ若いリンドウも多い。低木のトンネルが日差しを遮ってくれてなだらかな登りで快調。七ツ釜、氷の薬師辺りから岩が多くなり、整備された石畳の階段が続く。敷石に発破をかけた細長い砲弾の跡のようなくぼみの残る四角い石が何個も並べられていた。大きな敷石をひとつひとつ山の頂きまで並べて登山道を整備されたであろう先人たちにしばし思いを馳せる。

上空は青、周りは草紅葉の赤と黄色、緑の木、振り返ると雲海の左手にうすく男鹿半島が見えた。

七高山頂上に到着しほっとしたが、谷をはさんだ向側の岩稜のピークで手を振ってくれている人影。目的のゴールの新山がすぐ目の前に。近くに見えるのに人影はとても小さい。もうひと頑張りだ。急斜面を注意深く下り雪渓の下部が登山道の谷。そこからは岩登り、黄色のペンキマークを頼りに慎重に登る。下りる登山者も多いので譲りあいながら登頂。頂上は狭く隣にいるほかの登山者と写真撮影しあって下山。胎内くぐりを経て大物忌神社まで下り絶景スポットでお弁当。ホテルでいただいたボリュームいっぱいのお弁当を完食、体が重い。

下山は登りで見たよりさらに色鮮やかになった草紅葉を愛でながらゆっくり下りた。登りでははやる気持ちが強くて景色をよく見ていないのか、行きと帰りの風景が違う。別方向からの景色なので当たり前かも知れないが、確認するような気持ちでゆっくり下りた。疲れた足にも負担がかからずけがも予防できるのでよかったと思う。

(七ツ釜避難小屋近くに「康ケルン」という立派なケルンや「康新道」の案内板がありましたのでご参考までに。) 佐藤康(やすし)さん(1921~1992)のこと。戦争で片足を失いながらも故郷に戻り 秡川ヒュッテの初代管理人になり新道のコースづくりにご尽力されました。

コロナ禍の行動規制とか悪天候により、計画から3年目にしてやっと実施にこぎつけた「鳥海山/月山」 私は再入会でタイミングよく参加させていただけてラッキーでした。

早い時期から準備をしてくださった各リーダーさんと当日のお世話をくださった方々お疲れ様でした。ありがとうございました。

(1-2日目 記録担当 牧Cさんの報告より)

(出会った花 木)

リンドウ イワイチョウ ナナカマド アキノキリンソウ 鳥海アザミ コケモモ ウメバチソウ ヤマハハコ ハクサンイチゲ ハクサンフウロ ウメバチソウ シロバナトウチソウ(われもこう属)

コースタイムB1班 B2班

ホテル出発5:00=鳥海山矢島口駐車場(秡川登山口)トイレ、体操の後出発5:50=御田(矢島口7合目)6:50=七ツ釜7:20=氷の薬師8:30=舎利坂(9合目)9:00=七高山9:35=新山頂上10:30=大物忌(おおものいみ)神社で昼食11:00~11:45=七高山12:30=氷の薬師13:15=七ツ釜避難小屋14:20=矢島口駐車場15:40=道の駅鳥海フラット17:20=休暇村庄内羽黒18:30(宿泊)

感想・雑記 2日目(10/2)(A班)

朝、目覚めると“快晴”3回目に夢見た「鳥海山」登山、楽しみでもありながら不安でもある一日の始まり。ホテルフロントにて登山靴に履き替え、ホテルよりの朝食(おにぎり)、昼食(おべんとう)を受取り、AM5:00バスにて出発する。

AM5:30祓川登山口Pに到着、運良く日の出を見ることが出来て、写真を撮ったり、個々に楽しむことが出来ました。 全員で体操後5:55最後にA班も出発。木道をしばらく歩き進むと、垢離の池と祓川神社があり、登山の無事をお祈りするひともあり、ここからいよいよ登り坂です。7:35七ッ釜避難小屋の所でトイレ、休憩(もぐもぐタイム)をとる。

途中リンドウの花が咲いていて疲れを癒されました。紅葉も始まっていてナナカマドの実が太陽にあたり真っ赤です。 岩場を通り抜けるのにゆっくり、慎重に行動して、無事に登る事が出来てほっとしました。時間が遅れている様で、時々の休憩は立休憩が多くなり、水分補給や行動食を取るようにと、リーダーさんより指示がありました。もくもくと登り続ける。

11:00に鳥海山(七高山)頂上に着きました。個人的にはやっとの思いの到着です。うれしい「三角点タッチ」

記念写真を撮り、急ぎの昼食タイムでしたが、岩手花巻市から来た元気一杯の三人の登山者と会話することが出来て楽しかったで~す。

三人のリーダー(隊長男性50代)、若い女性二人の方達より・・・、私達の年齢層を聞いて驚きながらエールを頂きました。(下山の力になりました。“私だけかも”)昼食の頃にSLの可児さんと五十川さんがB班より合流して頂き下山の補助をして頂ける事になり、下山が心強いです。

11:30に下山開始、ガレ場の下山は注意と緊張の連続でした。又、岩場では細心の注意をして、一歩一歩、ゆっくりと通過出来ました。いつもなら、下山は早く感じられ「もう着いたの!」ですが・・・、鳥海山はそんなに甘くは有りませんでした。

やっとの思いで垢離の池と祓川神社に辿り着きました。後はもう少しと気を入れ直して下山しました。15:37登山口に到着。

靴を履き替え、トイレを済ませ、15:56バスは出発、2日目の山形の宿(休暇村庄内羽黒)に向かいました。途中トイレ休憩に寄り、18:30宿に到着です。「鳥海山登山」を終え、19:00より楽しみにしていた夕食で~す。

各リーダー、諸役の皆様、ありがとうございました。 皆様お疲れ様でした・・・乾杯!

(2日目 A班記録担当 川嶋さんの報告より)

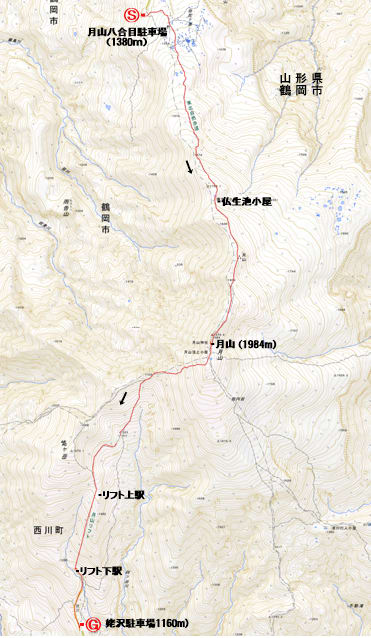

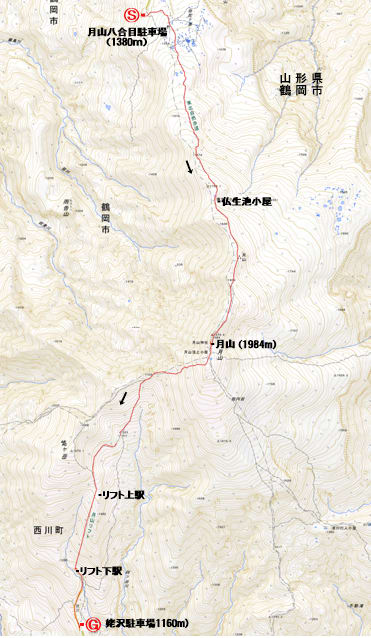

感想・雑記 3日目(10/3)

月山(がっさん)という名は、一度でも聞けば、ぜひ登ってみたいと思う程の、なんとも心地良い響きと字体である。山名は、庄内平野からその山を仰ぐ人々が農業の神「月読尊(つきよみのみこと)を祀ったことに由来するらしい。

朝5:20、月山を目指して、休暇村庄内羽黒をバスで出発。ブナの巨木が次々に眼前に迫る曲りくねった山岳道路をひた走る。次第に木々の背丈が低くなってきた頃、月山八合目の標高1380m登山口に到着。係によるストレッチ後、B2班、A班、B1班の順に登山を開始する。

御田原参篭所(みたはらさんろうしょ)を通る。ここからは月山の尾根筋が一望できる。先に進むと、池塘が点在する高原湿原の弥陀ヶ原(みだがはら)に出た。月山の度重なる噴火によってできた溶岩台地に高原湿原は生まれた。夏はニッコウキズケなど多くの花で賑わうであろうが、秋は秋でこれまた良し、登山道には草紅葉、ミネカエデ、ナナカマドなどが私達を迎えてくれる。標高1400mから1500mにかけての広大な弥陀ヶ原は、赤、黄、橙、緑の色彩豊かな彩りでずっと楽しませてくれる。振り返れば、弥陀ヶ原の上空には昨日登った鳥海山が浮かんで見えた。それは出羽富士と呼ばれるに相応わしい左右均整のとれた独立峰の美しい姿だった。

何度も何度も振り返ってはカメラのシャッターを押す。なかなか前に進まない。涼風を受けながら無量坂を登る。これまで幾多の人が通ったのであろう、石は角が取れて丸みを帯びている。

月山九合目の草原にある仏生池(ぶっしょういけ)、仏生池小屋に着いたのは8:05。小屋は冬支度で閉じていたが、ここで朝食。オモワシ山を左に巻いて登っていくと、行者返(ぎょうじゃかえし)という短い急登があった。池塘の多い行者ヶ原や月見ヶ原を左に見ながら登る。風衝地では風が強くなった。チングルマの葉が赤い。コバイケソウの実が天を突く。先方に月山神社が見えてきた。

月山神社はしっかりとした石垣で囲まれていた。その石垣を見上げたMさんは「城郭だ!」と叫んだ。風雪にびくともしないほどのきちんと積み上げられた造りだった。月読尊(つきよみのみこと)を祀る月山神社本宮があり、御賽銭箱は三日月の形である。

月山の頂上(一等三角点)は、神社の北側手前の登山道から尾根に登った所にあるが、頂上への標識は無かった。頂上に全員が揃ったところで記念撮影をし、その後、昼食を急いで摂った。

月山頂上一帯からの展望は素晴らしく、朝日連峰や遠くに飯豊山、吾妻山が見えている。(山座同定には全く自信がないが。) 眼下にはこれから向かうリフト上駅への登山道と、牛首から紫灯森(さいとうもり)、姥ヶ岳(うばがたけ)へと続く稜線が見える。これまた遮るものが無い展望の良い稜線である。紫灯森の南側斜面は、さながらパッチワークの様であった。牛首下からリフト上駅にかけては錦の絨毯である。

頂上小屋の脇を通り、南西側に折れて鍛治月光(かじがっこう)と呼ぶ岩場の急坂を下る。月曜日にも関わらずリフトを利用して登ってくる登山者が多い。道端で絵を描いている人とも出会った。

牛首分岐からは石畳を思わせるような登山道を姥ヶ岳目指して歩く。金姥(かなうば)は、出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)の湯殿山神社へと続く修験の道との分岐である。少し登って姥ヶ岳頂上に到着。月山頂上と神社が一望できた。

B1班がすごい勢いで追いついて来た。リフト上駅まで木道を下りる。錦の絨毯の中を歩くA班が見えた。リフト上駅に皆が無事到着したのを確認後、リフトで下り、バスの待つ月山姥沢の駐車場まで歩いて、13時に着いた。

月山は、臥牛山(がぎゅうざん)とも呼ばれる。八合目からの登山は、なだらかな牛の背中を歩くが如く、薄曇りで涼風もあってか汗をかくことも少なく、紅葉トレッキングを満喫できた。高層湿原が実に広大であり、色とりどりの色彩で、登山開始から下山までずっと私達を楽しませてくれた。楽園そのものである。高山植物が咲き誇る夏にもまた足を踏み入れたいと思った。

鳥海山と月山という異なる山容を組み合わせた今回の山行は最高であった。バスの走行距離は総計1500kmなのに定刻通りに到着。帰宅は0時近くになったが、諸係の皆さん、天気、その他全てに感謝しながら、井上陽水のCDを聴いて運転し、帰った。

♪♩ ありがとう〜 感謝して〜 ♬ ♪ 感謝しよう〜 ありがとう〜 ♩ ♫

(3日目 記録担当 多賀さんの報告より)

コースタイム

休暇村庄内羽黒5:20==月山八合目6:10〜6:20・・・仏生池小屋8:05〜8:20・・・月山神社9:35〜9:45・・・月山頂上三角点9:50〜10:00・・・月山神社下昼食10:05〜10:20・・・牛首分岐11:10・・・姥ヶ岳11:45・・・リフト上駅12:10〜12:30÷÷÷リフト下駅12:45・・・姥沢駐車場13:00〜13:20==湯殿山IC==鶴岡IC==道の駅「あつみ」15:00〜15:20==黒崎PA17:05〜17:20==名立谷浜SA18:45〜19:00==呉羽PA20:20〜20:30==ひるがの高原SA21:55〜22:10==関23:00

(1~2日目 鳥海山 写真提供 松田さん、古谷さん)

(鳥海山 GPS軌跡提供 古谷さん)

(3日目 月山 写真提供 松田さん、古谷さん)

(月山 GPS軌跡提供 古谷さん)