ミザールとアルコル

中央に明るい星とちょっと暗い星が並んでいるのが見えるだろうか。写真ではさらに小さい星がくっついて三重星のようにも見えます。おおぐま座(北斗七星)にあるミザールとアルコルという近くに並んだ恒星です。北斗七星の6番目と言ったらわかりやすいかもしれません。視力がいいひとなら肉眼でもしっかり分解して見られます。お互い4光年も離れているのですが、二重星のような関係にあるのだろうか??望遠鏡で見ると、遠く離れているようにも見えます。

北斗七星は今が見ごろ。9時ごろ北の空高く、そろそろ西に傾こうというところ。

FUJIFILM FinePix S5 Pro + Nikon Ai AF Nikkor 85mm f1.8D 垂水・高隈山

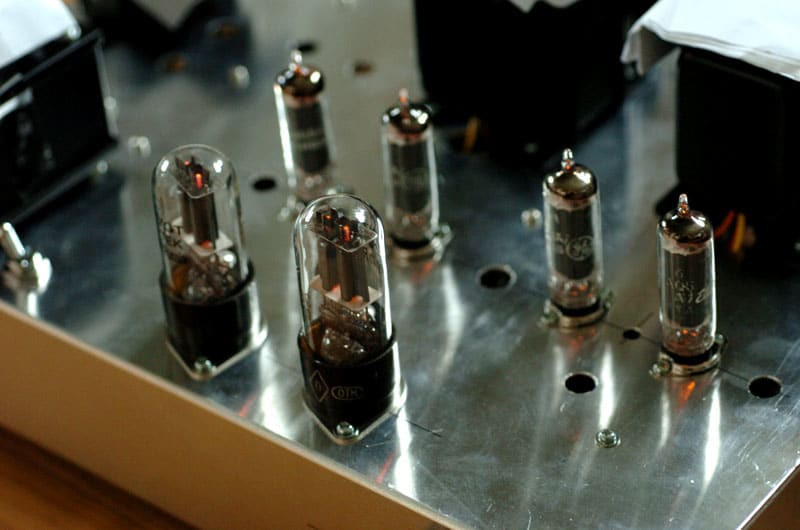

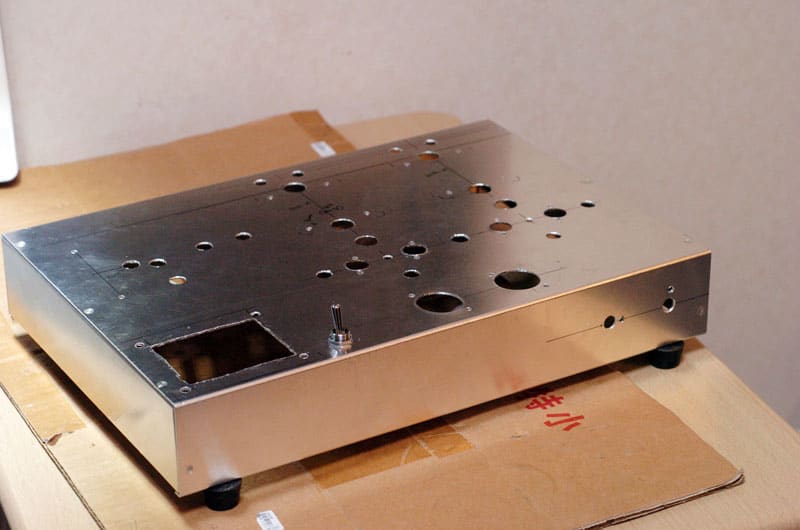

工程写真4(完成)

電源トランスを左前面に置いて、後ろにチョークコイル。シャーシの右側にすべての真空管と出力トランスを並べました。前面の右端はロータリースイッチ。3系統入力切り替えができるようにしました。その左はボリューム。いつもは左右別個に付けていますが、今回は2連タイプに。左右バランス調整はできませんが、操作しやすくしています。左右の真空管がばらついていても流れる電流は一定の回路なので、左右のバランスはよく整っています。

出力管の6AQ5。6V6よりも小さいMT(ミニチュア)管ですが、同じ特性を持っています。耐圧が低くなっているだけ。よって、自分の6V6GTプッシュプルアンプは275Vかかっていますが、この6AQ5プッシュプルアンプは耐圧250Vのところを240Vとしています。

6V6、6AQ5はかなりお世話になっている真空管。自分の2作目は12AT7-6V6GTシングル。3作目は6AU6-6AQ5シングル。4作目は6SL7GT-6V6GTシングル。今回のこれは、6SN7GT-6AQ5プッシュプル。もう1台改修アンプも12BH7-6V6GT/6L6GTと、ずっと使ってきています。

このアンプが持ち主の下で生活に潤いと癒しを与えてくれることを祈ります。といっても持ち主はミュージシャンだもんな。。。耳がいいので、粗がばれそうな!?

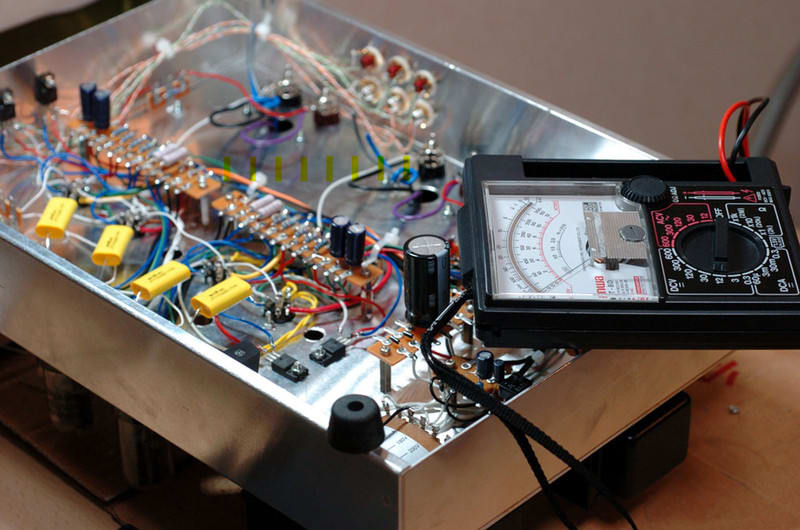

工程写真3

配線終了。目で見てチェック。繋がっていないといけないところがちゃんと繋がっているかテスターでチェック。

問題なさそうだったので、コンセントに接続して電源ON。一番緊張するところ。間違っていればヒューズが飛んだり(どこか間違えていたら逆に飛んでくれればいい。)、やっかいなのが、コンデンサが破裂したり、煙が出たり。

問題なさそうです。よって各部の電圧が設計通りになっているかチェックします。これも問題なさそうです。真空管も増幅の機能を営んでいます。

よってCDプレーヤーとスピーカーを繋げて音出し。ん??左チャンネルが鳴らない。小さくは音が出る。右チャンネルは問題なし。今までの経験からいろいろとチェック。手持ちのパーツでいろいろ試してみるが変わらず。再度電圧を測るが、問題なく真空管は動いている。これで鳴らないはずは無い。う~ん、、、なんだ??

さすがに参考書を広げましたが、「頭を冷やせ」と。

お風呂入って、ご飯食べて。あ~、今日は徹夜だな。と諦めていたところ、ボリュームのところで信号線同士が融着しているのを発見。テスターの先でポンと離してやって再度音出し。原因はこれでした。左右問題なく力強く音が出ます。

このアンプは、プリメインアンプのような使い方を想定しているので、複数のソースを切り替えて入力できるようロータリースイッチを設けています。3系統入力できます。ローターリースイッチ付近は非常に配線が混雑してはんだ付けも大変でした。そのはんだ付けの時に配線にこてが接触して融着したのでしょう。

ちなみに、ロータリースイッチやボリュームはいいパーツを使わないと音質が劣化します。アンプのパワーも大事ですが、これらの地味なパーツのクオリティはとても大事です。できれば一刻も早く短くCDからパワーアンプに信号を届けたいものです。

アンプは、CDやテープレコーダーとの入力切替やレコードはRIAAカーブと言って高域の音のレベルを高く録音してあるので、それを補正するフォノイコライザーアンプ、トーンコントロールやバランス、それにイコライザー、微小な信号を電圧増幅してパワーアンプに送り込む等の機能を持つプリアンプとスピーカーを駆動させるパワーアンプの2種類に分かれます。

私が作っているのはパワーアンプ。CDの信号出力が大きいためと、それほどソースを切り替えて使用することがないので、CDの信号を直接パワーアンプに投入しています。このアンプは入力切替(3系統入力)付きパワーアンプと言えます。

市販品はセパレートタイプと一体になったのと両方ありますが、一体になったのはプリメインアンプといいます。セパレートにすると高価(プリ+パワー=20万円超)。プリメインアンプもピンキリ。新車を買うよりも高価なプリメインアンプもあります。

工程写真2

シャーシへの実装。あまり平ラグ板を多用するアンプビルダーは多くはないと思いますが、自分はこのように回路ユニットを作ってからシャーシへ実装しています。面積は食いますが、チェックがしやすく間違いを防げるような気がします。

2枚目。最初は真空管へのヒーター電源(A電源)回路の製作。といっても傍熱型真空管は交流点火させるので、直流にコンバートする回路も必要なく、トランスからそのまま配線するだけです。ヒーターへの電源供給の配線が終了し、ヒーターに灯を入れてみます。すべての真空管に問題なく灯がともりました。

3枚目。真空管アンプですが、ICも使います。放熱のためシャーシに直接設置。といってもこの用途では0.7Wぐらいの消費なので、あまり発熱しません。

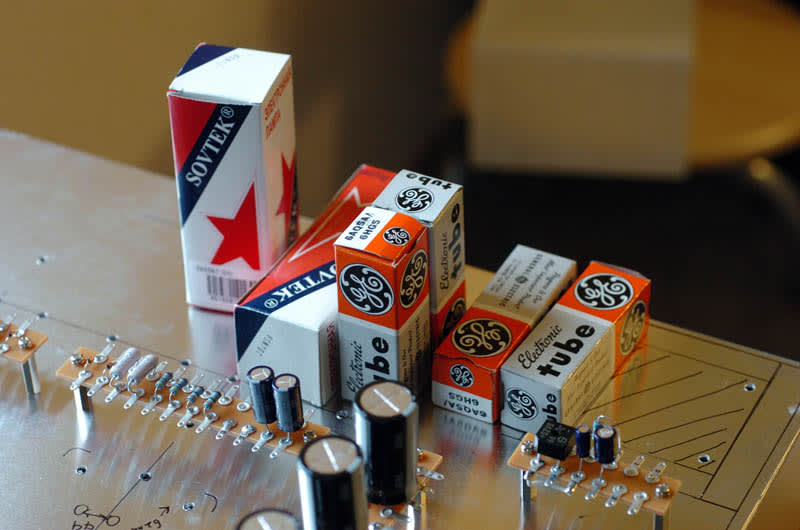

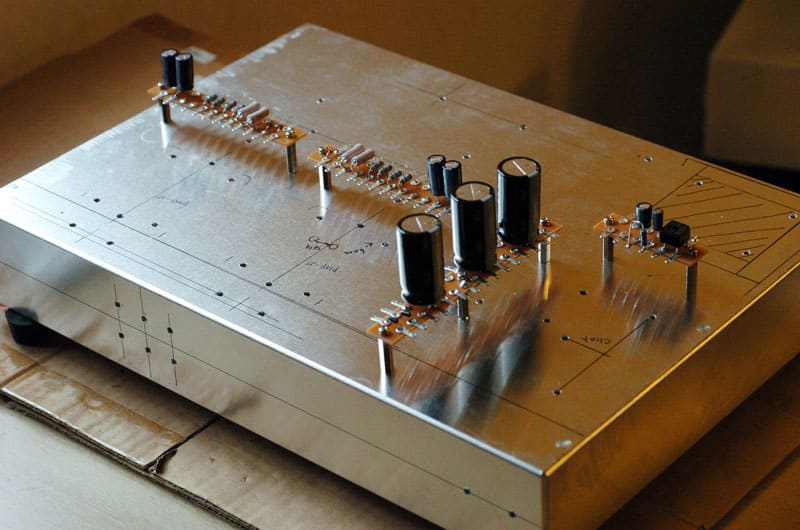

工程写真1

使用する真空管。新品。GE(アメリカ)製6AQ5はデッドストック。1960年代に製造されたものと思われます。SOVTEK(ロシア)製の6SN7GTは現行品。家電量販店で購入できました。箱もロシアっぽい。

2枚目。罫書き後に回路ユニットの配置を検討中。事前にCADでシミュレーションしていますが、実際にはどうなるか? あらかじめラグ板に各回路ユニットを作成しています。右からC電源回路ユニット、B電源回路ユニット、左チャンネル増幅回路、右チャンネル増幅回路。これらは実際には箱の中に実装されます。

3枚目。穴あけ加工終了。すでに電源スイッチだけが取り付けられています。ここまで終わると工程の50パーセントが終わった感じです。小型の手回しのハンドドリルと、大きな穴はシャーシパンチで。その他は小さな穴を開けてからリーマーで穴を広げます。