場所・岡山県笠岡市カブト南町「笠岡ふれあい空港」

今年も世界トップクラスのエアロバティックスパイロット室屋義秀選手が笠岡に来てくださった。

室屋選手は天気快晴の、笠岡ふれあい空港の上空を何度も曲芸飛行をして、見せてくださった。

ありがとう室屋義秀選手。

場所・岡山県笠岡市カブト南町「笠岡ふれあい空港」

今年も世界トップクラスのエアロバティックスパイロット室屋義秀選手が笠岡に来てくださった。

室屋選手は天気快晴の、笠岡ふれあい空港の上空を何度も曲芸飛行をして、見せてくださった。

ありがとう室屋義秀選手。

初めてのセルフレジ

ペンと封筒を買いに100円ショップに行った。

ついでにメモ用紙も買物篭に入れて清算口に行くと、

そこにレジ嬢はいなかった。

よく見ると、どの客もバーコードを読み取っていた。

それで自分もバーコード処理をゆっくりとした。

もっとも買物は100円*3点なので、すぐに終わった。

330円支払って店を出た。

無事に初めてのセルフレジは終わった。

2023年10月28日は、

俵万智さん風に言えば「セルフレジ記念日」となった。

(ダイソー笠岡店)

重松清原作の 『とんび』という映画は、岡山県内でのロケが多く

テレビや新聞でロケ風景が紹介された。

映画ロケの状況やロケ地が、映画の撮影中や、映画公開前、公開後も報道された。

それは1年前のこと。

ところが今年の『リゾートバイト』という映画は、オール岡山県内ロケだったが、

いっさい報道されることはなかった。

映画公開間近になって、はじめて笠岡市でロケしたことを知った。

しかもオール笠岡市で、それもオール白石島。

テレビの夕方の地方ニュースや、山陽新聞、中国新聞でも報道がなかった。

では、いっさい岡山県や笠岡市の行政がかかわっていないのか・・・

と言うと、そうではない。

映画の冒頭シーンで、しっかりというか、抜け目なくというか、

ちゃんと伊原木隆太岡山県知事が、白石島の信心深い農夫に扮して出演している。

どうせなら、出演依頼は知事でなく笠岡市長にしてほしかった気がした。

・・・

映画を観た日・2023.10.25

映画を観た場所・福山市神辺町・フジグラン「エーガル8シネマズ」

・・・

映画は東京の大学生3人が、三洋汽船のフェリーに乗って白石島に着くところから始まる。

大学生3人(男子1・女子2)は、島のホテルでアルバイト目的でやってきた。

港から番頭さんの引率でホテルに向かう。

ここが主人公3人がアルバイトをする”リゾート”ホテル。

三人は白石島の

海や、山や、石切りや、海水浴場や、港や、古刹を紹介するように動き回る。

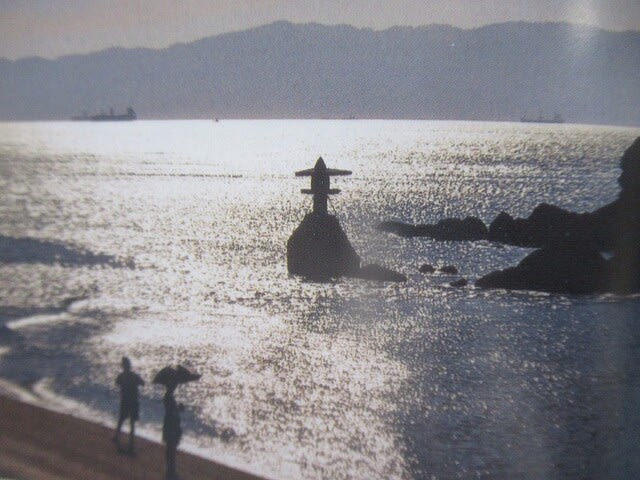

弁天島。

岡山県三大海水浴場「白石島」。

開隆寺。

白石島ハイキングコース。

・・・

とまあ、

白石島をご紹介していただいてる。

・・・

しかし、なんか、意味はよくわからん映画だった。

怖い映画らしいが、スクリーンよりも、効果音の方が突然の大音で怖かった。

・・・

白石島に縁やゆかりの人は是非観ていただきたいと思うが、

笠岡市の人は閑なら(無理に観なくても)。

岡山県内の人や、全国の人にとっては、原作や出演者のファンの方々の専用映画だろうな、きっと。

・・・

結論・作品の内容はイマイチ。白石島の島や観光の紹介は良かった。

白石島撮影日・2023年7月2日

岡山県笠岡市笠岡・正寿場町

撮影日・2023年10月26日

正寿場町は古い家並みが残り、町歩きが味わい深い。

お堂や祠が路地の傍に建っている。↑↓

その正寿場の、県道沿いに残る古い商家が解体される。

正面は健在だが、↑裏にまわると半分解体済↓。

笠岡の古い建物がまたひとつ消えていく。

場所・岡山県笠岡市小平井・春日神社

日時・2023年10月7日 午後7時~午後11時

春日神社の秋季大祭宵宮に神楽が奉納される。

コロナで中断され4年振りの開催。

晩飯を食べてから、歩いて春日神社に行った。

・・・

猿田彦の舞。

・・・

国譲り

両神の舞。

大国主の命の舞。

鬼退治。

・・・

大蛇(おろち)退治

午後10時ごろ、大蛇退治が始まった。

素戔嗚尊の舞。

大蛇を退治した。

「大蛇を退治して宝剣を得たり。

この剣こそ姉上天皇天照大神にささげ奉らん。」

太鼓「おてがらにて候。」

・・・

午後11時過ぎ、神楽は終わった。

あっという間の4時間だった。

場所・岡山県倉敷市児島林・五流尊瀧院(ごりゅう そんりゅういん)

日時・2023年10月5日(木) 13:00~

・・・

「新修倉敷市史第八巻自然・風土・民俗」 倉敷市 1996年発行

五流尊瀧院(ごりゅう そんりゅういん)

寺伝では、大宝元年(701)役行者が伊豆に流された時、

行者の高弟である五大弟子が熊野本宮(和歌山県)の御神体を捧持して来て、

林に熊野十二権現を祭祀し始めたことによって五流尊瀧院は創建されたという。

承久の乱により、後鳥羽上皇の皇子・頼仁親王が備前児島に流されてきたと『吾妻鑑』にみえる。

この頼仁親王およびその子孫によって五流尊瀧院を筆頭とする五流修験が再興されたようである。

・・・

山伏たちが法螺貝の音とともに三重塔まえの護摩壇へ向かう。

・・・

高梁川流域デジタルアーカイブ

護摩供養

「五流尊瀧院の採燈大護摩」は、毎年、新暦10月4日から5日にかけての大権現大祭で行われます。

「採燈大護摩」とは、護摩台(直径約10㎝の長さ1.5m~2mの松の丸太を16本を井桁に組み、

その中に割木を詰め、檜葉を被せた約2.5m四方、高さ約3mの生木の山)を作り、

護摩木を焼き、火を焚いて仏を招いて、その仏に願事の達成を祈願するものです。

全国から集まった大勢の山伏たちによって行われる「採燈大護摩」は、結界儀式に特色があります。

まず、法螺の合図で山伏たちが入場した後、

東西南北中央及び鬼門の悪魔を弓矢で射落す法弓の儀式があり、

次いで法剣、

そして、斧によって護摩壇のまわりの悪魔が切られ清められると伝えられています。

「採燈大護摩」は、一般信者にとっては、

山での厳しい修行を積んだ山伏に火を焚いて、仏を招いてもらい、自分たちの願事の達成を一緒に祈ってもらうという信仰に支えられています。

燃えさかる護摩の火をあぶれば、ご利益があると信じられており、「採燈大護摩」の火を幾重にも取り囲んだ信者たちは、火を手にかざし、その手を体の各所に当てます。

また、守り札を火であぶり、それらを信者に配ります。

・・・

・・・

一人の山伏による法螺貝の音でさえ轟きわたるが、

数人の山伏の法螺貝は全山に響いた。

護摩の煙と火を全身に何度も受けたので、きっとおかげがあるだろう。

「去りゆく笠岡生まれ出ずる笠岡」が発行された。

・・・

ページを開くと、いろんな笠岡の写真が満載。

白石島。

カブト東町のアッケシソウ。

御嶽山の幻虹台。

笠岡商業高校出身の千鳥のダイゴとノブ。

笠岡市指定無形文化財。

ユネスコ選定の「白石踊り」。

岡山県指定、「大島の傘踊り」。

「真鍋島の走り御輿」

「北木島の流し雛」

(上記は本の一部)

・・・

何回見ても見飽きない、

笠岡の魅力満載の本であることは間違いなし。

定価2.000円で発売された。

・・・

書籍名・去りゆく笠岡生まれ出ずる笠岡

発行日・令和5年10月1日

編集者・笠岡路上観察研究会

印刷所・中野コロタイプ

・・・

場所・岡山県倉敷市真備町妹・琴弾岩

名称・第75回吉備真備公弾琴祭

日時・2023.9.30 17:00~20.30

猿掛城の麓にある琴弾岩。

この岩の名は、晩年を郷里で過ごした吉備真備が、

中秋の名月の夜この岩で琴を弾いたという故事から名付けられた。

真備町では郷土の偉人を偲び、”弾琴祭”(だんきんさい)を開催し今年で75回目。

岩の前には小田川が流れ、名月は・・・残念ながら、薄曇りで見えず。

しかし、琴と尺八の音色で祭は最高潮。

琴弾岩での琴と尺八演奏の後は、小田川の河川敷の仮設ステージでソーラン節や太鼓等のショーがある。

仮設ステージは呉妹地区の人たちによる出店で囲まれている。

今年は、今を代表する時代小説家の安部龍太郎先生が弾琴祭に参加された。

写真中央、萌黄色の背広の人が、安部龍太郎先生。

ステージのショーは午後8時半までつづき、最後に花火が打ち上げられる。

花火を見る気で来ていたが、待つのがたいぎになって見ずに帰った。

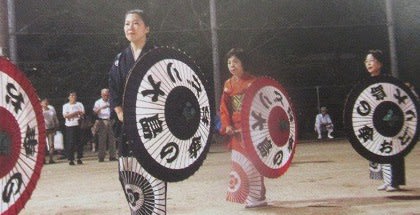

場所・岡山県浅口市鴨方町・長川寺

名称・浅口市指定重要民俗無形文化財「ひがさき踊り」

日時・2023.9.23 14.00~14:30

長川寺(ちょうせんじ)で「ひがさき踊り」があった。

戦国武将・細川通董のお墓に、まず法要。

その後で、本堂前で踊りが始まった。

・・・

「鴨方藩」 藤尾隆志 現代書館 2021年発行

ひがさき踊り

浅口市鴨方町に伝わる踊りである。

(同じく浅口市金光町に伝わる「ひがさき踊り」とは別のもの)

この踊りは、

貞享三年(1686)七月に、戦国時代に鴨方町を統治していた

細川通董(ほそかわみちただ)の百年忌法要が菩提寺である長川寺で行われたのが起源とされている。

旧七月の炎天下に細川家の遺臣の末裔たちが日傘を差して踊り、

後に、

踊りの型に傘を取り入れて踊るようになった。

これが「日傘着踊り」の名の始まりといわれている。

音頭取りが番傘を差して一畳台の上に乗り、隣には囃子手として一人の太鼓打ちが立ち、

その周囲を首に手ぬぐいをかけた踊子が反時計回りに踊る。

太鼓と

「カッチリドン、カッチリドン、カッチリ、カッチリ、カッチリドン」

の囃子に合わせて踊り、横笛が入る

お招きといって横に振り向き右手を挙げたり、左右相互に手を挙げて前進し、

また後退する。

扇子を用いる扇子踊りもある。

ひがさき踊りは雨乞いの踊りを起源とし、

雨を求める農民たちの願いが込められているものとされている。

現在、浅口市無形民俗文化財に指定されており、

鴨方ひがさき踊り保存会が踊りを後世へ伝える取り組みを進めている。

・・・

「鴨方藩」 藤尾隆志 現代書館 2021年発行

長川寺

浅口郡では天台宗が多かった。

なかには長川寺のように別の宗派の名刹もある。

長川寺は岡山藩や鴨方藩の庇護を受け、両藩との関係は深く、

鴨方藩主が領内巡見で鴨方を訪問した際には、

住職が面会し、直接会話することも許された。

境内には愛宕大権現や金毘羅大権現を祀っていて、

毎年6月には愛宕祭が行われて、長川寺が鏡餅を供え、

9月の鎮守祭礼では、僧が経を読んだという。

・・・

児島へトライアスロンを見に行った。

大会概要

名称・第10回倉敷国際トライアスロン大会

競技距離・Swim(1.5km)、Bike(40km)、Run(10km)

場所・倉敷市児島地区(主会場:児島ボートレース場)

日時・2023年09月10日(日)競技時間7:51~12:00

7時50分過ぎ、3レベル別に、3分起きに選手がスタートした。

普段は競艇が走る水面を船でなく、人が泳ぐ。

1.5km泳いだ選手たちは、

児島ボート内の敷地に設けられた自転車置き場へと向かう。

自転車は児島ボートから下津井漁港方面、さらに児島半島の山中へと40km走行する。

アップダウンが多い。

自転車の終盤は「風の道」。

10km走は、児島ボートから児島小川の旧野崎邸を過ぎた付近で折り返し、

最後は競艇場の観覧席に設けられた、赤い絨毯を踏んでのゴール。

ゴール手前50mからは、恋人や家族や友人と手を繋いでゴールする人が多い。

もっとも、これは倉敷周辺の選手に限られるだろう。

優勝タイムは2時間10分くらい。

制限時間は4時間。完走には、相当の普段の鍛錬が必要。

今年の出場選手数は、

男性353人、女性23人。3人1組の部に29組。

女性選手には、沿道の拍手がひと際大きかった。

・・・

薄曇りの天気で、

選手・応援・ボランティアとも絶好のトライアスロン日和だった。

・・・

この日は、

「倉敷市バス無料ディ」なので、倉敷駅から児島駅まで下電バスに乗った。