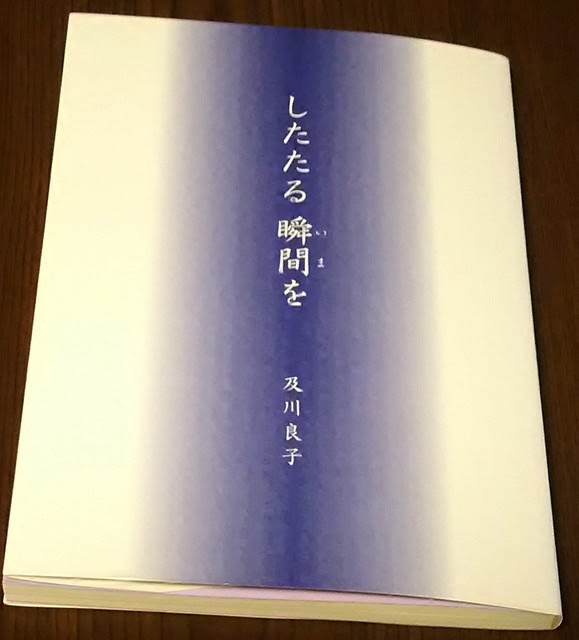

詩誌・霧笛同人・及川良子(ながこ)さんの第一詩集。仙台の秋亜騎羅さんのあきは書館からの発行。

私たちが、気仙沼という地域において詩の同人誌・霧笛を継続してきた成果がいくつかあるとすれば、その最大の成果が、及川良子という詩人の生まれる場所となったことだ、と言える。

冒頭の詩は「青い鳥」。

うるわしい瞬間が

微塵のためらいもなく

消えてゆく

身を蝕む 虚しさのはての

かがやくものを謳わずに

わたしは 何を謳うのだろう

星の夜

魂の命ずるまま

すべての符号をぬぎすて

青い鳥になる

魂の求めるまま

失うことのない

あなたに向かう

あなたの瞳にひそむ 神秘を求め

遥かな時空を

はばたいてゆく

(全文 8ページ)

純粋で哀しく、しかし、希望がある。すっきりと屹立している。

深く暗い夜の闇の向こうにかがやくものが現れる。

迷いがない。いや、迷いはあったに違いない。悩み、といえば、悩みはあるに違いない。悲しみはあるに違いない。しかし、その先にきっぱりと観念した詩人の立ち位置がある、ように見える。

美しい詩である。

以前に霧笛に発表された「一本の牛乳」という詩は衝撃であった。

良子さんが霧笛に参加されてから、ややあっての作品だったと思う。

たった一本の牛乳を

握りしめ

牛乳屋さんが

国道を 横切る

私は

私 という道のりで

何か たいせつなものを

ひとかけらだけでも

誰かに

手渡すことが

できただろうか

この牛乳屋さんのように

(全文 26ページ)

どうだろう。

たた一本の朝の牛乳に大切なものを詩人は読みとった。それを届ける配達人の行為に詩人は何かを気づかされた。この視線、この切り取りかた。

清澄な早朝の空気。

無駄な言葉はひとつもない。一読、私は、この詩に圧倒された。

谷川俊太郎のような事象の捉まえ方、言葉の捉まえ方をする、と言えばいいだろうか。

詩人は、東日本大震災で津波にさらわれた気仙沼市本吉町小泉の町で生まれ育ち、生活してきた。その家は、すべて流されている。

集中のエッセイ「Nの目撃 津波」(76ページ)にそのドキュメントが描かれている。そのすぐ後に「無力」という詩を置き、その次が「朝陽に向かって」。

詩人は町を見下ろす高台の中学校校庭の仮設住宅に仮住まいを続けた。そのある朝の情景である。

海から陽がのぼる

朝陽に向かって歯をみがく

朝陽に向かって顔を洗う

かすかにふるえる前髪の一本一本が

虹色に光っている

男どもが湯を沸かすかまどの煙が

校庭にたちのぼる

眼下に 津波に砕かれた町が横たわる

すべてはあったこと

夢ではない

小雨のふる日 また家を訪ねた

むきだしの床をゆっくり歩く

あれこれ想いだして あたたかくなる

あれこれ想いだして せつなくなる

(中略)

この地面が吸い込んだ 果てしのない時間の

ある時

津波が襲ったその後で

見知らぬ誰かがしたように

いま 私がこの丘で

朝陽に向かって歯をみがく

朝陽に向かって顔を洗う(84ページ)

歯をみがく、顔を洗う、それ自体はさりげない日常の行為である。しかし、その行為が置かれる場は、震災の津波の後の場所である。そこで朝、歯をみがくという日常の行為をなす、そこに、復活への明るい兆しをみていく。

さらにこの詩は、平安時代とか、江戸時代とか、繰り返されてきた津波の記憶に重ねあわせることをしている。そのときも、誰かが、生き延びて、顔を洗い、朝食を食べ、生き続けることを選んだ。そうに違いないと詩人は想う。この発想が、この詩の優れたところである。

ところで、この詩の初出は、霧笛である。さらに、実は、いちど書き直して、後の霧笛に再掲もしている。

いま、バックナンバーを引っくり返せば、初出、再掲のバージョンもあたることができるが、そちらでは、「むきだしの床をゆっくり歩いて、以前の建物の細部を想起する、そこでの自らの日常の行為を想起する」情景が、詳しく描かれていた。

詩集掲載の版は、そこが割愛されている。恐らく自分の中での記憶というよりは、歴史的な記憶との符合の方に、この作品の重点をシフトしたということなのだろうと思う。それはそれで良きことではある。

しかし、震災の前の家での日常をゆっくりと想起していくその詩行は、深く哀切なものであった。それはそれで、非常に優れた詩行であった、とも思う。再度、その詩行を含めて読みたい、という思いもある。

及川良子詩集「したたる瞬間を」(あきは書館)は、アマゾンでも扱っている。被災地における震災の後の詩篇として、読むべきものと、自信をもってお勧めできる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます