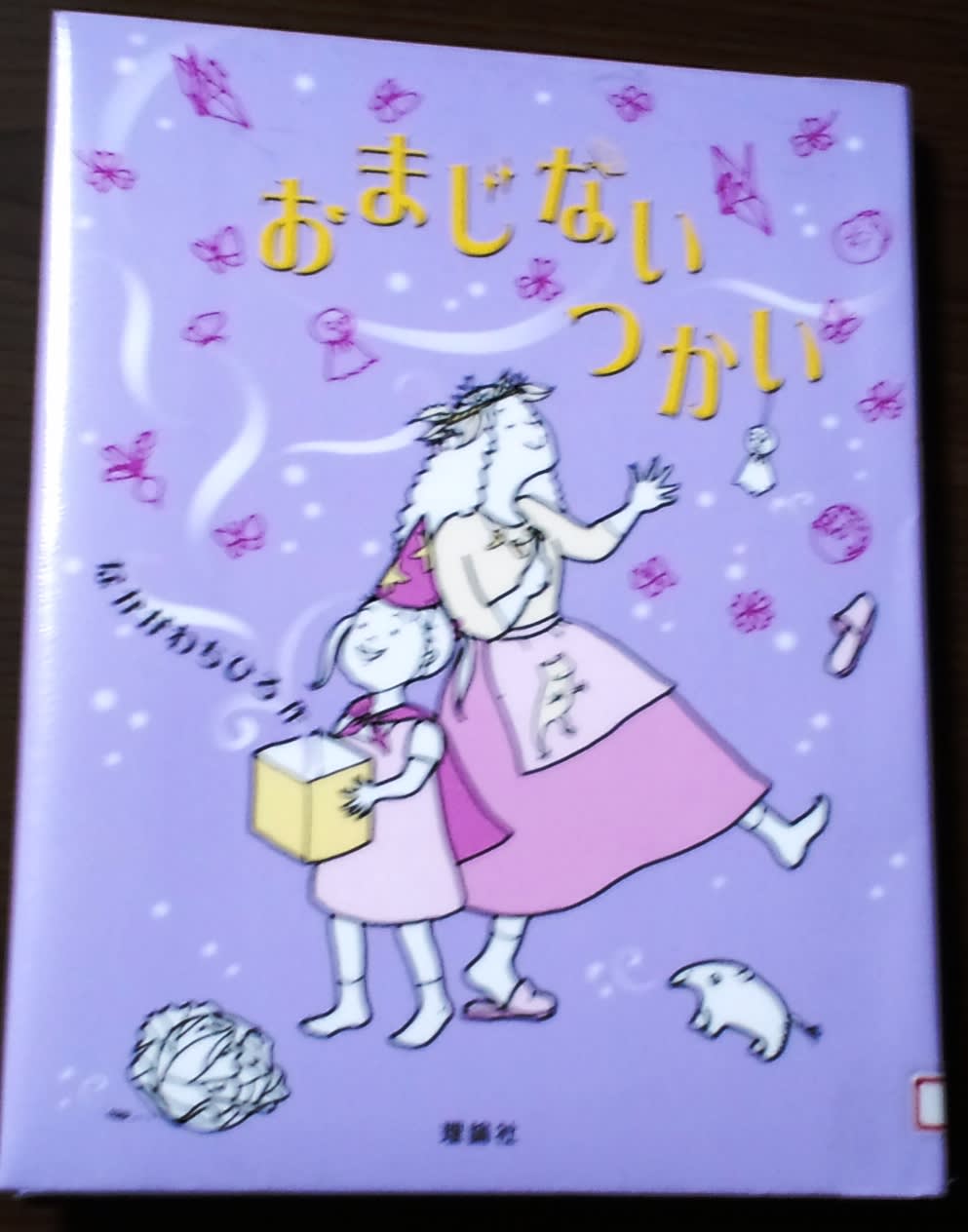

先日は、「天使のかいかた」を読んで、とてもあたたかい気持ちになれた。で、「おまじないつかい」。

魔法使いでも、魔女でもなく、おまじないつかい。猛獣使いでもない。なんか、中途半端、でもある。

「きのうは雨がどしゃぶりだったけど、遠足の日の朝、おきてみたら、ぴっかぴかに晴れた、いいおてんきでした。

わたしたちは、バスのなかで、てるてるぼうずの話をはじめました。」(2ページ)

てるてるぼうずは、雨が降らないようにお祈りする道具。そうだな、小学生が、遠足とか運動会とか、野外での学校行事の前の晩に、神様にお願いするときに家の軒先とか窓際に吊るす一種の人形。昔はさらし、白無地の木綿の布切れで作った。たいがいは、お母さんが作ってくれるもの。

クラスの友だちの家では、ばあちゃんが作ってくれたり自分で作ったりしたてるてるぼうずを吊るしたところもあったようだ。

「きのう、てるてるぼうずつくったよ。

あたしも。

ティッシュでつくって

ベランダにつるしといた。

そのおかげかなあ。

おれのばあちゃんなんか、

新聞紙で、てるてるぼうず

つくってくれたぜ。」

次のページを開くと

「もちろん、わたしのうちでも、つくりました。

『うちはね、おかあさんが、シーツで、テルテル坊主をつくってくれたよ』」(4ページ)

なんと、シーツで作ってしまうという。巨大なテルテル坊主。

「わたしがいうと、みんなは、すごくびっくりしました。」

みんなびっくりして当然のこと。

しかし、ずいぶん大胆なおかあさんである。

テルテル坊主だけじゃない。毎日毎日、なんでもかんでもとほうもない「おまじない」をかける。

実は、このおかあさん、なかがわさん自身のことに違いない。

先日、気仙沼本吉にお出でになった際に、ブックトークというんだろうか、自分で内容をざっくりと話していただいた。逐一、文章を読み聞かせてというわけではなくて、エッセンスを語ってくれたのみだが、これはぜひ、読んでみたいと思わされたものだった。

その語り口そのまんま。

で、まあ、この本の結論は、どこの家のお母さんも、みんなひとり残らずおまじないつかいだ、ということ。

最終ページで、魔法使いのようなほうきを持って、魔法使いのような帽子をかぶって、魔法使いのようなロングスカートのおかあさんが、魔法をかけられて馬車に変えられる前のパンプキン柄のエプロンして、ウインクしている絵に合わせて「みんなのうちのおかあさんも、じつは、おまじないつかいかもよ。」と言っているけど、それはもちろん、レトリックであって、すべからく皆おまじないつかいなのだと。「かもよ」ではなくて、ぜったいみんなそうなのだ。もちろん、決して魔法使いではありません、と。

泣ける話だと私は思う。

魔法使いは、呪文を唱えると、一発でなんでも実現してしまう。そのかわり、それはいつもすぐに元に戻ってしまう。夢から覚めてしまう。

しかし、「おまじない」は、一回では効き目がない。じわりじわりと効果が現れてくる。そして、それは実現すれば、容易には元に戻らない。積み重なって、実質になる。ほんものに成長する。

いいなあ。

なかがわちひろさんの世界観はとても好ましいものだ。なかがわさんの作品は、すべて祝詞(のりと)であり呪文であり、願いであり、希望である。子どもたちが良き人間として育って行くための「おまじない」にほかならないのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます