こういう本を読むと、改めて、私は何ものであろうかと自問することになる。私は、何の専門家にもなることなく、ここまで過ごしてきてしまった。今になって思うに、人間の生き方の理想とは、何であれ、何かの分野の職人となること、ではなかったか。手に付けた職を生業とすること、そうして、その職で生を全うすること。

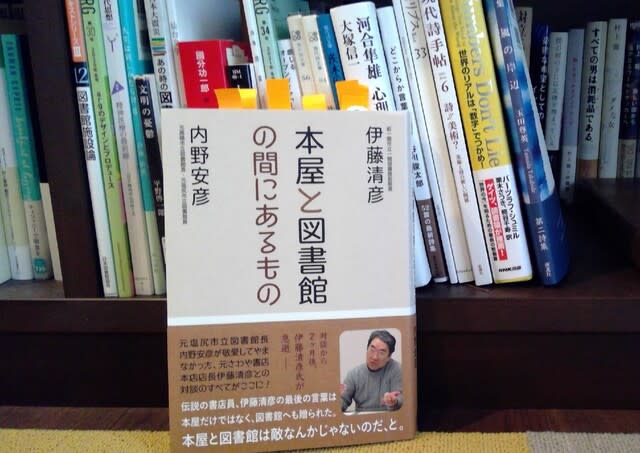

伊東清彦氏は、この本の表紙には「前一関図書館副館長」とあるが、「元盛岡さわや書店本店店長」とも記すべきだったのではと思われる。いわゆる「カリスマ書店員」として名をなした方であり、一関図書館においても、刮目すべき実績を残された方である。1954年岩手県一関市生まれとのことであるが、平成の大合併の際に合併した東山町のご出身のようである。『盛岡さわや書店奮戦記』などの著書もものされている。2020年2月17日、急逝された。

内野安彦氏は、元鹿嶋市立図書館長・元塩尻市立図書館長、1956年生まれで私と同い年。多くの大学で図書館学の講義を行い、『だから図書館めぐりはやめられない』、『図書館長論の試み』などを著されている。

このお二人は、どちらもそれぞれ本に関わる“職人”として全うされた方と思える。私は、お二人の近くをかすめて、一方とは交わりを得、一方とは交わることを得なかったわけであるが、ついに何ものにもなりえずにいる。何ごとも極めることなく、次へ次へと渦を巻くように進んでしまう。遁走してしまう。なんとも羨ましい限りである。

まえがきで、内野氏は、

「講演ではたびたび伊藤さんの『盛岡さわや書店奮戦記』を紹介し、通底する本への熱い思いを語ってきました。図書館員として大きな影響を受けた一冊と言えます。」

と語り、この書物は、伊藤氏への追っかけめいた思いで、出版社に対談企画を提案、実現したものだと記されている。

【第1部対談から】

第1部は、署名と同じタイトル「本屋と図書館の間にあるもの」で、お二人の対談を収める。進行は、秋田県横手市平鹿図書館司書の石川靖子氏。

「カリスマ書店員から公共図書館へ転身された伊藤さん、二つの自治体で図書館長を務め、大学院…から公共図書館と出版流通の問題を研究し続けている内野さん、このお二人からのお話を伺えることは楽しみだったので、二つ返事でこの役目をお引き受けしました。」(17ページ)

伊藤氏の、さわや書店、一関図書館での奮戦ぶりが、『奮戦記』では書けなかったことを含めて、語られていくわけであるが、私の図書館長時代の思いと全く同じことが語られているところがある。

「伊藤 図書館に行くと、…それから館内を回って、まず直すという作業。結構いろいろなところで、変なところに変な本が入っていたりするので。きちんと棚を揃えるというのも重要なんです。触っているだけである程度、本は覚えるし。

…借りられていなくても、資料的な価値としてそこで見るためのもの、そういうものは別に考えていますけど。そういうところを考えながら直していく作業が好きなんです。点検というか、触っているのが好きなんですよ、本を。」(98ページ)

「内野 …私も伊藤さんと同じくフロアワークが大好き。棚の乱れを直すのを兼ねて、努めて館内を歩き回るようにしていました。来館者と言葉を交わすのがなによりも楽しみでした。」(100ページ)

図書館長を経験したものとして、ここで言われていることは、まさにそのとおり、私にとっても、本棚をめぐり、その乱れを手に取って直すときは、至福の時間であった。

【第2部伊藤氏のコラム「いわての風」】

第2部「いわての風」は、伊藤氏が、地元紙『岩手日報』に2011年6月から19年まで連載していたものである。

1回目は、福島県飯館村の理念を追求したルポルタージュ『までいの力』の紹介。震災前の取材であったが、刊行は、その直後、4月となったらしい。

「“までい”という言葉は『真手』という古語が語源で、左右そろった手、両手の意味。それが転じて、手間ひま惜しまず丁寧に心を込めて、つつましく、という意味で、東北地方で使われている方言と説明されている。」(179ページ)

震災直後の、電気もない水道もない不便な生活の中で、古来の“までい”な生活の大切さが心にしみた。

気仙沼でも、「までに、やらいんよ(丁寧に心を込めて作業しなさいよ)」などと使う言葉である。

下記は、伊藤氏のカリスマ書店員としての力量が明らかなエピソードである。

「岩手県の本の販売シェアは大体全国の0.6%前後と統計では表されている。…

ただ、以前(さわや書店勤務時)にラジオ番組で本の紹介コーナーを受け持っていた時のことだが、ラジオで紹介すると最大で3%までシェアが上がったことがある。

『だからあなたも生きぬいて』(大平光代著、講談社刊)を紹介した時には手持ちの600冊が3日間で売り切れるほどの反響があり、放送が届いた地位この書店さんには注文が殺到したと後から講談社さんから教えられた。」(200ページ)

伊藤氏の本との出会いは、ドストエフスキーであるという。一関の映画館で映画化された『カラマーゾフの兄弟』を見て、原作を購入した。

「僕が本を読むようになったのは、高校1年生の時に見た1本の映画がその“キッカケ”だったように思う。…一関の駅前に洋画専門の映画館があった。…そこにある日、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の映画がかかり、それを見て無性に原作が読みたくなったのだ。

…購入して読み始めたが、授業中はもちろんのこと、通学の汽車の中や帰宅してはすぐに自分の部屋に閉じこもって読み進めた。映画によって兄姉の人物像やロシアの大地のイメージが植えつけられていたが、原作の小説のほうがより衝撃的だった。

それが文章に揺さぶられ、溺れた初めての経験である。それからは読まない日がないと言うくらい、必ずカバンに数冊の本を忍ばせては読んでいる。」(212ページ)

大船渡線の陸中松川駅からであろうか、一ノ関駅との間、汽車通(ディーゼルカーでの通学)の道すがら、読書に耽った伊藤氏の姿が、生き生きと想起されるところである。

あとがきに、石川靖子氏は

「対談の2日間は、おふたりの傍らで刺身のつまほどの役目も果たせていなかった私ですが、何度思い返してみても、ただただ幸せな時間でした。」(279ページ)

と記されている。刺身のつま云々は謙遜として、ただただ幸せな時間とは恐らく確かにそういうことであったに違いない。

【余談 内野氏との交わりと伊藤氏とのすれ違い】

この書物の紹介としては以上でお終いとしていいところであるが、お二人との関りについて、少々蛇足を加えておきたい。

内野氏は、筑波大学で行われている新任図書館長研修で、私が被災地の図書館からの報告ということで講師を務めた際に、同じくお出でになっており、控の部屋でお会いしたことがある。その前に、ご著書「図書館長論の試み」を読ませていただいて、ご紹介をブログにアップして、フェイスブックで繋がって、という後のことだったと思う。写真で見ると、ひげを蓄えて、偉丈夫というか、いかつい方にも見えるが(ちょっと、大駱駝艦の麿赤兒めいたというか)、実際にお会いしてみると印象は全く違っていて、もっとカジュアルで穏やかで優し気な方である。相当のクルママニアでいらっしゃるというのも納得できるというか。

元ロックバンドのドラマーでもあったという。

いずれ、私とは同い年で、行政職員で図書館長を経験し、レッド・ツェッペリンあたりのロックバンドもやっていたというところが共通する。日本図書館協会の会員で、自治体学会の会員(内野氏は元、私は未だ継続中)というところも共通する。

内野氏は、図書館情報大学の系譜を汲む筑波大学の大学院博士課程で図書館情報学を修められ、私は、館長時代に司書資格を目指して通信教育を始めたが、すぐ断念し、日図協については、退職して数年経過してさてどうしようかと悩んでいるところであり、内野氏は、自治体学会は脱退されたが、私は、こちらは生涯継続しようと考えており、というところで、クロスしつつ、すれ違ってもいる。

実は、内野氏がDJを務めていたFMかしまに電話出演させていただいたこともあり、その様子は、「図書館からのメッセージ@Dr.ルイスの“本”のひととき」(郵研社)にも掲載されているところである。

伊藤清彦氏については、これまで、すれ違ってきたというべきだろう。私の勉強不足としか言いようがないことだが。

震災後、気仙沼図書館の再建を進めるにあたって、一関図書館が少々早く新築開館していたことから、何度かお邪魔して見学させてもらっていた。当時の館長小野寺篤は、気仙沼高校の同級生であった。(大船渡線の汽車通組である。伊藤氏とは反対方向になる。)元々旧千厩町の職員で、合併後一関図書館長となった。そのときの副館長が、伊藤氏だったということになる。その後、こちらが休みの日に、一関に出かけ、一階のカフェでコーヒーを飲み、2階に上がって図書館のカウンターで、職員の方に館長は在館かと問うた際に、不在だが、副館長は在館ですよと言っていただいたことがあった。その時には、失礼ながら、伊藤氏のことは、詳しくは存じ上げなかったので、あえて、お会いしてとはならなかった。

今にして思えば、図書館の人間としては不勉強極まりないところで、返すがえすも残念なことであった。

聞き手の石川靖子氏は、震災後、気仙沼の図書館支援に尽力された図書館人のおひとりで、たいへんお世話になった方である。この書物も、河北新報に書評が載る前に、石川氏のフェイスブックで紹介いただいていたものだったと思う。有難うございました。

私は、本好きの部類には入るのだろうが、ビブリオマニアとかビブリオフィリアとかでは、全くなく、読む本しか買わない主義である。幼~小学校期の息子を連れて、という以外には、良き図書館の利用者でもない。先人菅野青顔図書館長の、何代かあとの気仙沼図書館長を経験させていただいたと言いながら、ついに良き図書館人にはなりえなかった。私は、いったい何ものとしてこの世の生を終えることになるのだろうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます