(2013.11.23訪問)

正伝寺から歩いて約十五分バス停まで戻り、すぐ横の神光院を訪ねました。神光院は弘法大師空海さん縁の

「西賀茂の弘法さん」「厄除け大師」として信仰され、厄除け祈祷「きゅうり封じ」が毎年七月二十一日行

われる事でも有名だそうです。

ここは京都三弘法の一つで東寺、仁和寺と共に弘法さんの縁日(毎月ニ十一日)には多くの参拝者であふれ

ると聞きました。訪ねたこの日は行事もなく、訪ねる人もなく静かな一刻でした。

▼放生池。池面に映る朱もいい趣。

[ 神光院 ]

●山号 放光山(ほうこうざん)

●寺号 神光院(じんこういん)

●宗派 真言宗単立

●開山 慶円上人(けいえんしょうにん)

●開創 健保五年 (1217年 )

●開基 賀茂能久(かものよしひさ)

●本尊 弘法大師像「厄除大師」。

▲京都市北区西賀茂神光院町120 TEL.075-491-4375

▲拝観料 境内自由 (観光寺院ではありません) 御朱印300円

▲拝観時間 午前七時~午後五時

▲JR京都駅から市バス9番で西賀茂車庫行、神光院前下車、徒歩2分

三条京阪から市バス37番で西賀茂車庫行、神光院前下車、徒歩2分

神光院縁起

賀茂能久 (上賀茂神社の神) が健保五年 (1217年) 上賀茂神社の神託により、大和国から僧慶円を招いて創建。

弘法大師は四十二歳時、神光院で九十日間の修行を行い、寺を離れる時に「私を信じる者は老若男女、諸病

災厄を免れるであろう」と言い、池に映る自分の姿の木像を刻したことで、厄除けの寺としても広く知られ

るようになりました。弘法大師自ら彫った木像は現在本堂に安置されています。

▼参道。

▼山門。

▼厄除け弘法の碑。元々上賀茂神社附近にあった道標を移したものです。

▼手水舎。

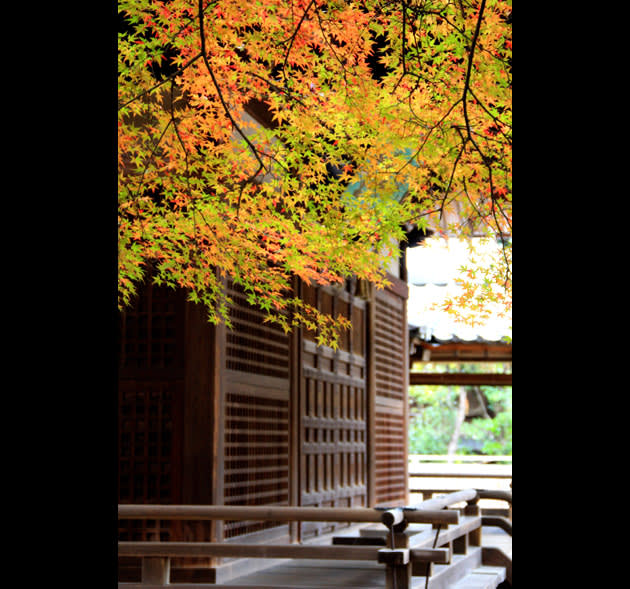

▼緋色の紅葉。

▼放生池。

▼本堂。本尊弘法大師木像「厄除大師」として信仰されているお像です。

▼本堂扁額。

▼不動堂。

▼中興堂。

▼中興堂扁額。

▼お堂に懸かる綾錦。

▼中興堂広縁から見ると。

▼今盛り、非常にきれいでした。

▼弘法大師石像。

▼宝蔵。

▼方丈玄関。

▼大田垣蓮月尼の碑。

漣月さんは江戸時代から明治初期の尼僧で歌人であり陶芸家で相当ベッピンだったそうです。七十五歳から、

明治八年 (1875年) に八十五歳で亡くなるまで十年間ここ神光院に隠棲した。境内には茶室 (蓮月庵) が残さ

れています。

▼空池の紅葉。

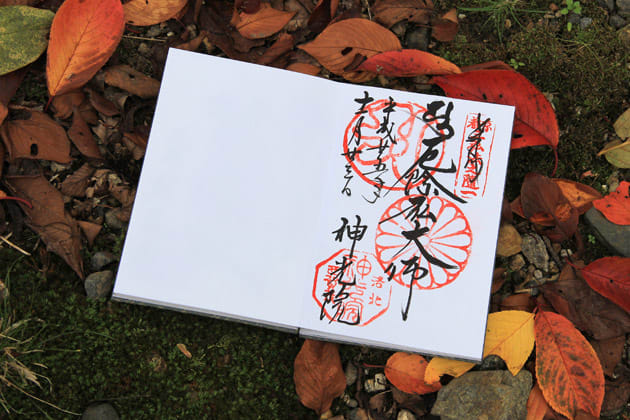

▼御朱印です。

御朱印を頂くとき、ご住職から、「今でこそ街中のお寺で周辺は住宅だらけでバス便も良いのですが、少し

前まで周りは何もなくポツンとお寺だけ、上賀茂神社から歩くしかなかったんですよ」の懐古談や「一時間

後に予約の信者の方が見えるので一緒に本堂参拝いかがですか」のお誘いを受けましたが、一時間は待ちき

れなく遠慮させて頂き、再訪を約してお寺を辞しました。

▼今日の出町出会い。午後2時40分頃。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。