(2015.06.13訪問)

竹生島から今津に戻り、若狭街道を西に走り旧鯖街道を一路南下、比良山系の山懐、安曇川沿いに旧朽木村が広がって

います。安曇川にはシーズンなんですね、鮎釣り人が川中点々と見えます。途中西に少し入ったところに目指す興聖寺

があるんです。このお寺、曹洞宗祖道元さんに関わりがあり、特に足利将軍たちの隠れ古刹で比良山系を借景にした秀

麗な足利庭園が残されていると云うので訪ねてみました。

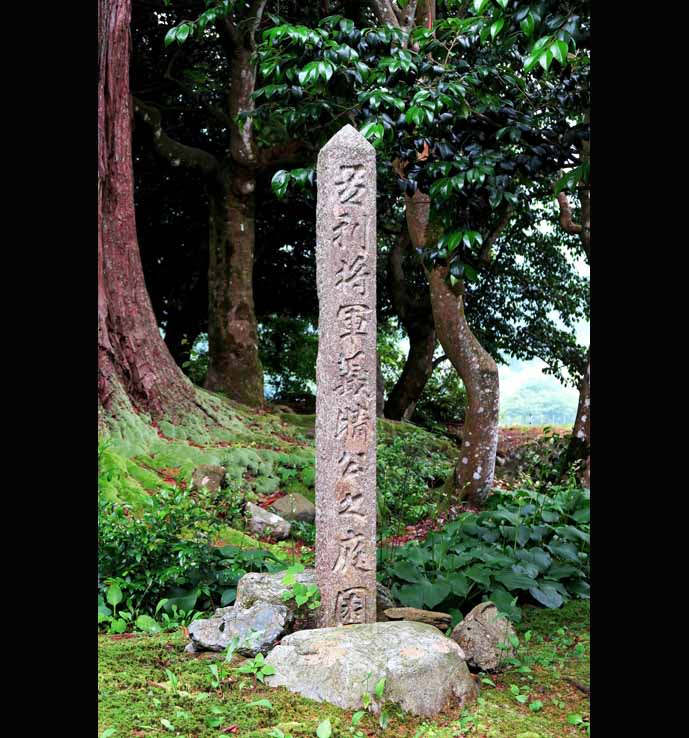

▼寺標には興聖禅寺と刻されています。

[ 興聖寺 ]

●山号 高厳山 (こうげんざん)

●寺号 興聖寺 (こうしょうじ)

●開基 佐佐木信綱 (ささきのぶつな)

●開山 孤雲壊弉禅師 (こうんえじょう) 永平寺二世

●宗派 曹洞宗 (そうとうしゅう)

●創建 仁治元年 (1240年)

●本尊 釈迦如来坐像 (重文)

▲滋賀県高島市朽木岩瀬374 電話 0740-38-2103

▲拝観料 300円 御朱印300円

▲拝観時間 8:00~17:00

▲ http://www.koushoji.jp/

▲関西花の寺二十五霊場十四番札所

▲JR湖西線「安曇川駅」から江若バス35分、「岩瀬」下車徒歩3分

▼山門代わりの冠木門。

[ 興聖寺縁起 ] (興聖寺HPから抄出)

当山は八十七代四条天皇の嘉禎三年(1237年)近江守護佐々木信綱が曹洞宗開祖道元禅師に承久の乱で戦死した一族の供

養をお願いし朽木の里に拝請、禅師は付近の山野の風景が伏見深草の興聖寺に似て、絶景だと喜ばれ一寺の創建を奨め

られ、山号を高巌山興聖寺とするよう勧奨されました。三年後仁治元年、遷仏式には永平寺二世孤雲懐奘禅師の拝請を

賜り、以来当山が曹洞宗第三の古道場といわれ永平寺の直末とし慶長三年まで格別兼務地として続き、近江八十八ヶ寺

の総禄所の地位を保っていました。開基佐々木信綱は宇多天皇の直系でその曾孫、義綱は氏を朽木と改めました。代々

朽木を領し明治廃藩まで続き、当山はその菩提所でもあります。

▼境内も緑で埋まっています。閑静な境内には本堂のほか、鐘楼と庫裏だけのごく小さなお寺です。

▼唐破風向拝付きの立派な本堂。最近再建されたものではないでしょうか。

▼荘厳豊かな内部は中央須弥壇に本尊釈迦如来が祀られています。

▼本尊釈迦如来坐像(重文)。像高約100cm、檜寄木造、平安時代。

案内してくださった奥様の「須弥壇に上って見ていただいていいですヨ」のありがたいお言葉に大感激!

小振りですがドッシリとした安定感は、ミニ定朝式を感じます。ただ見た感じ年代比定よりも古く感じるのは、この

お寺に来るまでの変遷に相当な苦労があったのでは、土中に埋もれていた跡を感じました。平安後期、後一条天皇の

皇子が薨去後、天皇の叔父藤原頼通がその供養に三仏を彫らせた内の一体と云われているそうです。

▼本堂屋根の鴟尾。少々不釣り合いの感否めません。

▼鐘楼。

旧秀隣寺庭園(高島市観光情報から抄出)

興聖寺の境内にあり、昭和十年に国の名勝指定を受けている庭園です。もともと、十六世紀の半ば、相次ぐ武将たちの

反乱に追われた室町幕府の第十二代将軍足利義晴、そして第十三代義輝が、朽木氏を頼って数年間滞在した居館の庭園

です。秀隣寺は、のちに他の地に移され、江戸時代に朽木氏の菩提寺である輿聖寺がこの地に移されて、現在にいたっ

ています。朽木一族を始め佐々木一族・京極高秀や浅井亮政、浅倉孝景等の協力で、管領細川高国が将軍を慰めるため

に贈ったといわれています。安曇川の清流と比良山系を借景として、西側の築山に石を利用した滝をしつらえ、屈曲し

た汀線を持った池に仕上げています。池には、二つの鶴亀島を置き、楠の化石の石橋が対岸の出島に架けられています。

▼庭園石柱。足利将軍義晴公之庭園と刻されています。

▼あまり広くはないんですが、角度を変えて数カット……。

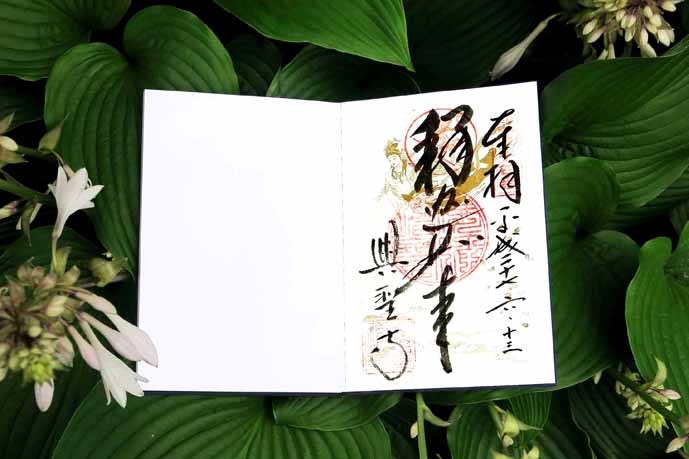

▼御朱印です。

チョット寄り道のフロクで~す。

▼マキノピックランド前のメタセコイア並木です。

マキノ高原への道路として約2.4km、一直線に約500本のメタセコイアの並木道が

続いています。

果樹園を見ながら鬱蒼としたグリーントンネルを走る、ベリーナイス! ですよ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。