(2014.04.12訪問)

マップ片手に地下鉄御陵駅から元慶寺へ向かいましたが、山科の街は複雑、入りくんだメッシュ状の細道と

マップの表示が合いません。ウロウロすること約三十五分、やっとの思いで着いたのでありました。

今日は花粉めが飛び過ぎ。涙、鼻水、ハクションでハンカチグチャグチャ、お天気良好なれど踏んだり蹴っ

たりの一日の始まりです。

▼細い細い町中道の突き当たりに竜宮城が現れました。

[ 元慶寺 ]

●山号 華頂山 (かちょうざん)

●寺号 元慶寺 (がんけいじ)

●開山 遍昭僧正 (へんじょうそうじょう)

●開創 貞観十年 (868年)

●宗派 天台宗

●本尊 薬師瑠璃光如来坐像

●西国三十三カ所観音霊場番外札所

▲京都市山科区北花山河原町13 TEL.075-581-0183

▲拝観料 境内自由 御朱印300円

▲拝観時間 8:00~17:00

▲地下鉄東西線 御陵下車 徒歩約20分

京阪三条から京阪バス 北花山下車 徒歩約5分

▼ここから一直線参道入り口です。

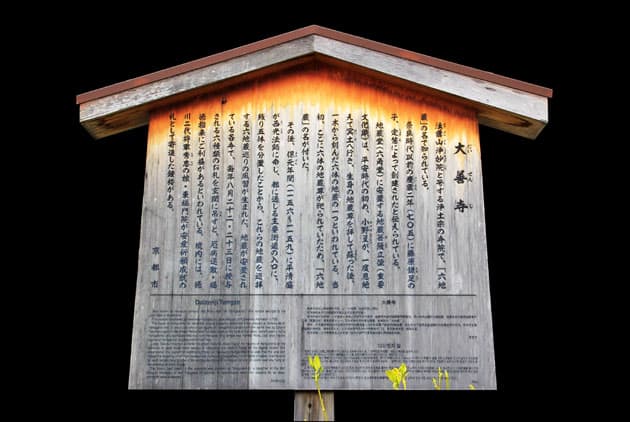

元慶寺縁起

陽成天皇誕生のとき母后藤原高子の発願により、遍昭僧正を開基として建立。公家衆読経の二十一ヵ寺に数

えられ寺門繁栄したが、応仁の乱を始め度々の火災で衰微、江戸末期に現在の形に再建された。

▼竜宮造山門。

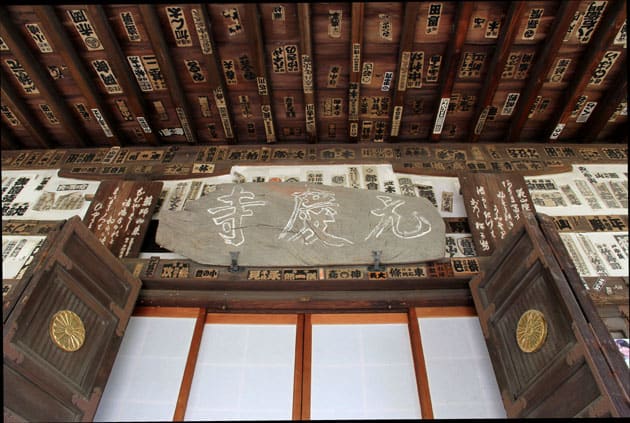

▼番外と云えどさすが札所、お札が貼りまくられています。

▼山門から境内。

▼庫裡まで一本道、と云うほどの距離はありません。

▼庫裡、ここで納経やご朱印をいただきます。

▼本堂。方三間、宝形造、桟瓦葺、一間向拝付。なんせ狭い境内、正面から本堂が撮れません。

▼本堂扁額。ここにも所狭しとお札が貼られています。

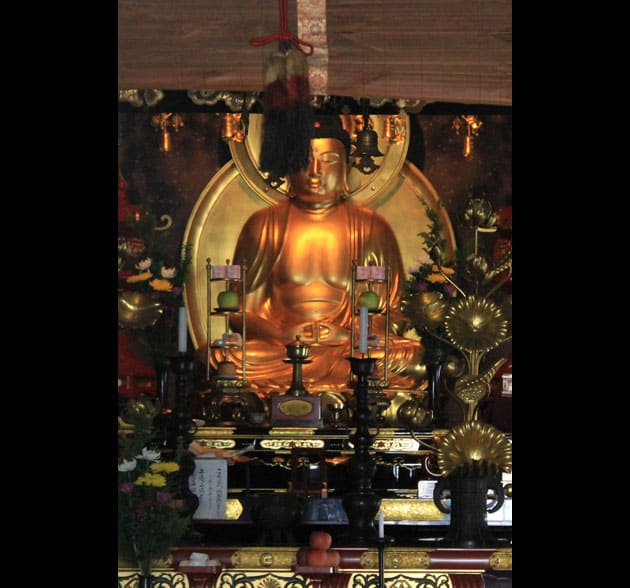

▼本尊薬師瑠璃光如来坐像。

像高1m位でしょうか、細身の体形ながら全体金泥がよく残り、制作年代はよく判りませんが美しい薬師

さんです。ガラス越しの写真です。

▼苦し紛れの本堂写真です。

▼蹲踞です。

▼花山法王落飾跡の碑。

西国三十三ヵ所巡礼を再興させた花山法皇が藤原兼家、道兼父子の策略により二年で天皇退位に追い込まれ、

十九歳の時髪を剃り、このお寺で出家させられたと伝えます。花山法王は廃れていた西国三十三カ所霊場を

復興した方で西国霊場中興の祖と仰がれている方です。

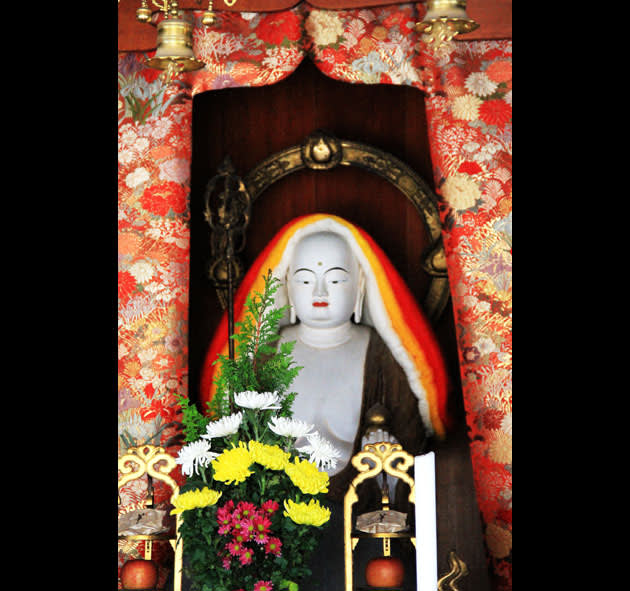

▼花山法王落飾跡に建てられた新しいお堂。どういうお堂か詳細不詳。

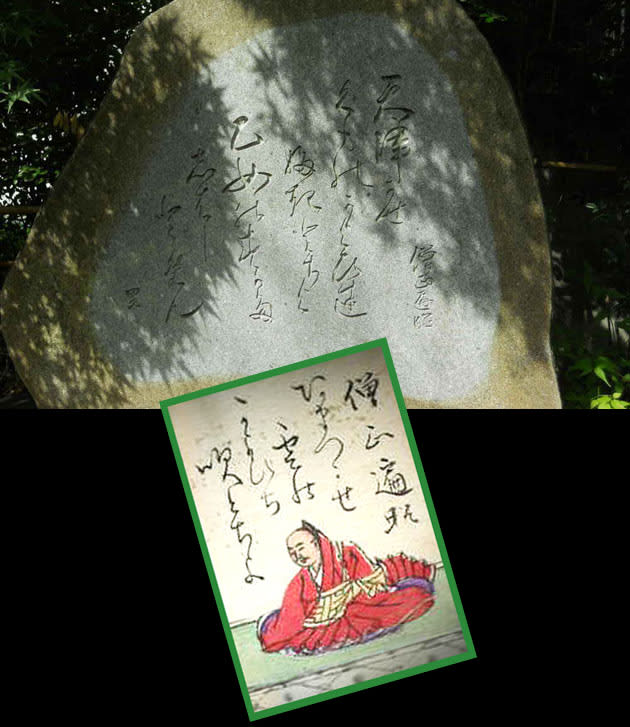

▼開基遍昭僧正の歌碑と小倉百人一首十二番の絵札。

天つ風 雲の通い路 ふき閉じよ 乙女の姿 しばしとどめむ

▼元慶寺開基遍昭僧正の墓。

遍昭僧正は桓武天皇の孫で、寵愛を受けた仁明天皇崩御の後出家、同時に比叡山に入り慈覚大師円仁に菩薩

戒を受け、創建された元慶寺座主となったそうで六歌仙、三十六歌仙のおひとり。

墓は現在の境内にはありません。お寺から10分ばかりの町中にあるのですが、発見出来ませんでした。

離れたところにどうして? 往時の元慶寺寺域は相当広かったのでは。

(この写真はネットから貰ったものです)

▼正体不明の石碑です。刻されているのは梵字か、はたまた謎の記号なのか不詳です。

▼元慶寺再興の謂れが刻された石碑なんですが、碑を支えているのはいったい何者?

▼山門にかかる青もみじ。ピンクから季節が代わり、緑が幅を利かせだしました。青もみじの緑も深みを増

して行くことでしょう。

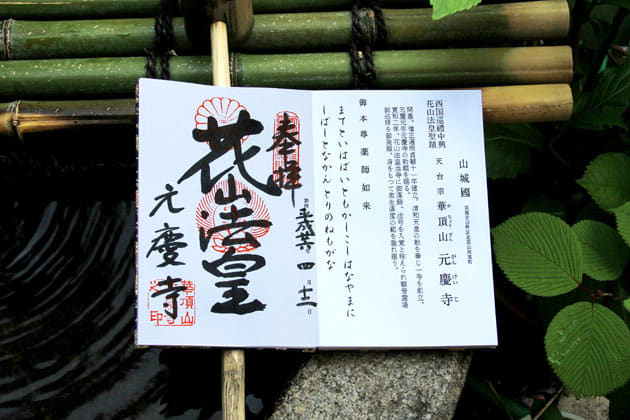

▼御朱印です。

僅か十九歳で天皇の座を追れ、山科の地で落飾、藤原一族の陰謀に涙をのんだ花山天皇はここ元慶寺で出家。

悔しい憂き目に会ったとはいえ、一方で相当ヤンチャな人だったらしく、いろんなゴシップを残しているそ

うで、結果として人生の終盤、仏教に目覚め西国三十三カ所観音霊場を再興。こんな花山天皇の舊跡ですが、

往時の面影を残す跡は何もありません。

涙を拭きつつ、鼻をかみながら元来た道を戻ります。ファファファックショ~ン!!

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。