昨日は一日冷たい雨だったので、長いこと積読だった漫画を読みました。

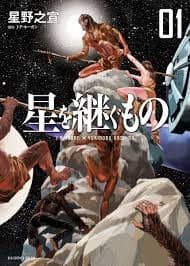

『星を継ぐもの/全4巻』星野之宣作(JP・ホーガン原作)

原作を読みたかったのだけど、何しろ文庫本で三冊もあるし、それぞれが300ページ超えの超大作なので躊躇していたところ、漫画があるというので買っておいたのだけど、長いこと忘れていた。

それを一気読みしたというわけ。

面白かった!

やっぱり原作読んでみたいなあ。でも、最近文庫本を読むのが辛くなってきたしなあ。こういうのは若いうちに読んでおくべきなんだよねえ。他にも未読の本いっぱいあるけど・・

これ、1970年代のSFだというから驚きます。

5万年前の宇宙服を着た人間が月で発見される、というところから物語は始まります。これが果たして地球人類と同じ人類なのかどうかと議論沸騰する中、なんと、木星の衛星ガニメデで100万年前の宇宙船が発見される。

この宇宙船と月で発見されたチャーリー(と名付けられた宇宙服の人)との関係や如何?

そして、話はさらに壮大になっていき、

チャーリーの手記を解読したところ、火星と木星の間にあるアステロイドベルト(小惑星帯)には、太古の昔、惑星ミネルヴァがあったという説が浮上してきます。

ミネルヴァは100万年前に破壊され、その残骸がアステロイドベルトになったという。このミネルヴァと宇宙船、そしてチャーリーとの関係や如何?

また、宇宙船に格納されていた地球の太古の生物たちは、何のために輸送されるところだったのか・・

謎が謎を呼び、ストーリーはどんどん壮大になっていく。

そして、ついに消えた惑星ミネルヴァで暮らしていたミネルヴァ人が宇宙の彼方から地球にやってくる。

戦いに明け暮れた人類の誕生の秘密、平和を愛するミネルヴァの巨人たち・・

話がどんどんどんどん大きくなっていき、

最後の最後に、ミネルヴァ破壊の原因が明らかになるという見事な伏線回収で締めくくられます。

原作はちょっと違うらしいのだけど。

面白かったなあ。

で、思ったのですが、SFを読むときはやっぱりある程度科学知識があったほうがよい。

最近、小惑星探査機はやぶさや「宇宙兄弟」などで基礎的な知識(小学生レベルですが)は身に着けていたので、より面白く読むことができました。

太陽系の惑星の構成とか、木星の衛星が何個あるとか、ミネルヴァと呼ばれる架空の惑星(アステロイドベルトになった)はどの辺にあったのかとか、月がなぜ地球の周回軌道に収まっているのかとか・・ある程度しっていたほうがより面白く読める。

良質のSFを読んでいると、この世界そのものが実はフィクションなのではないかと思えてきて、この先にどんな展開が待ち受けているのだろうか・・

たとえば、宇宙人が地球に降り立つ日はもうすぐ来るのかとか・・

現実とフィクションの区別がつかなくなりそうです。

そして、これを一つのストーリーに仕立ててくれたJP・ホーガンという人は凄い作家なのだと改めて思いました。

SFの世界、また覗いてみたくなりました。

文庫本は字が小さいので次からはkindleで読もうかな。