今回は

コンピューターパネルの組み立てです。

『エンジン』の組み上げを保留して

『コンピューターパネル』の製作になっていますが

西部警察を観ている方々はご存知かと思いますが

助手席には『コンピューターパネル』がギッシリと搭載されていて

その製作をしていく訳なのですが

チャチャっと終わる作業とはならず

『コンピューターパネルプラモデル』として

号数を費やすことは間違い無いと思います。

なぜに『エンジン』製作を途中で切り上げ

『コンピューターパネル』製作に切り替えたのかは分かりませんが

2・3ヶ月くらいはかかりそうな『コンピューターパネル』となりそうですね。

製作に入る前に

『コンピューターパネル』のパーツは小さなものばかりで

取り扱いに気を付けなければいけません。

また

アシェットにしては珍しくツマミ表示もアバウトですが

存在しておりますので

僕は『西部警察』第16号のコクピット紹介画像を見て

ツマミ位置も同じ再現をしていこうかと思います。

↓『西部警察』第16号より抜粋

それでは

製作していきたいと思います。

STEP1

コンピューターパネルの組み立て

『コンピューターパネル』に

『オシロスコープ』の周波数パネルを

裏面の剥離紙を剥がし貼り付けていきます。

『オシロスコープ』の周波数パネルの表記ですが

これまたアシェットとは思えない技術がされていて

細字ながらもちゃんとしたパネルとなっています。

貼り合わせると

こんな感じになります。

貼り合わせの時は

パネル表示が上下逆にならないようにします。

また

パネルの中央にはツマミを組み合わせますので

『パネル』と穴の位置が均一になるように貼っておきます。

貼り付けたら

この『パネル』の表面の保護シートを剥がすと

組み立てガイドには記載されていましたが……

僕のは『保護シート』なんて

貼られていませんでしたよ??

(アシェットらしいw)

『保護シート』が無いものを剥がそうとした結果

下記画像の周波数パネルの左上を見てもらうと分かりますが

アシェットのおかげさまで斜めに型が付いてしまいましたよ!!!!!

せっかく今回アシェットのことを少し褒めては見たものの

やはりアシェットらしい結末も備えていたんですね😅😅😅

次に

貼り付けた『パネル』の上側に

『SWEEP RANGE』のツマミを接着剤を塗布して

差し込み組み合わせていきます。

先程言いましたが

このツマミたちにはアバウトながら切り替え表示がありますので

組み立てガイドでは記載されていませんが

せっかく切り替え表示があるので少しでも実車に近づけたい方々は

僕と同じように『西部警察』第16号のコクピット画像を参考にして

ツマミ位置も合わせてみるのも良いかと思います。

あと気になっていたのですが

組み立てガイドのツマミを見るとこの切り替え表示は無くて

変な線が入っているだけですよね!!

後々に切り替え表示が変更されたのか思いますが

この指示をした方に感謝ですね。

だって

組み立てガイドのツマミだと

雰囲気がだいぶ変わってしまい残念なものになっていたでしょう。

組み合わせると

こんな感じになります。

上記のことを踏まえて

僕は『SWEEP RANGE』のツマミは『10−100』に合わせています。

次に

『V.ATT』のツマミを接着剤を塗布して

差し込み組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

この『V.ATT』のツマミは

『1/10』に合わせています。

(画像は少しズレてしまいましたが…)

次に

『波線パネル』を

組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

この『波線パネル』は表裏ありますので

組み合わせを間違えないようにします。

ちなみに

『波線』がカラーで描かれている面が『表』となります。

あと個体差があるかと思いますが

僕のは組み合わせが緩くすぐ外れてしまいますので

接着剤を塗布して組み合わせましたが

もし同じように接着剤を塗布される方(自己責任)は

接着剤は『波線パネル』のサイドに極少量付けてくださいね。

接着剤が多すぎると

『コンピューターパネル』と『波線パネル』の合わせ面に

滲んでしまいますので気を付けてくださいね。

次に

『コンピューターディスプレイ』を

組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

この組み合わせは大丈夫でしたが

もし緩めの方は上記同様に自己責任で接着固定となりそうです。

次に

『波線パネル』に三つのツマミを

組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

差し込みが緩い場合は

自己責任で接着固定かと思います。

組み立てガイドは接着しませんと記載されていますが

このツマミを動かすことは無いと思います。

ちなみに

ツマミの切り替え表示も

参考資料(第16号コクピット)と合わせています。

次に

『ボリューム』ツマミ(下記画像赤丸)と

各ツマミ(下記画像青丸)を組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

こちらのツマミ位置も

参考資料に従っています。

また

差し込み緩い場合は

自己責任で接着固定かと思います。

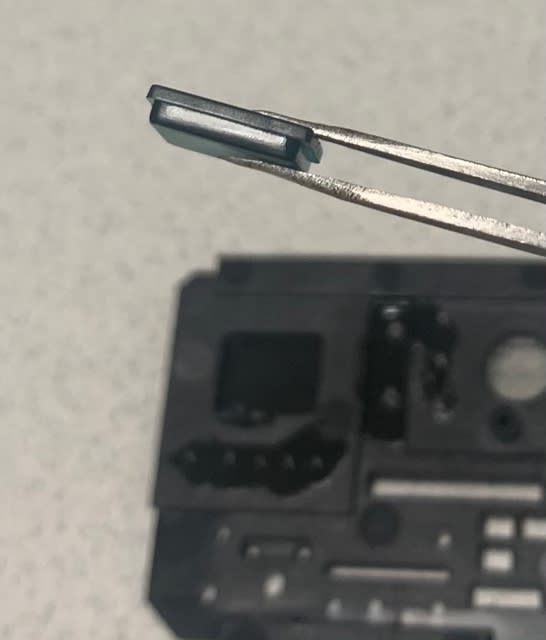

次に

この『コンピューターパネル』での

点灯する部分の『ライトカバー』を取り付けていきます。

まずは

『波線パネル』のライトカバー(下記画像赤丸)と

『コンピューターディスプレイ』のライトカバー(下記画像青丸)を

組み合わせていきます。

↓コンピューターディスプレイのライトカバー

↓波線パネルのライトカバー

組み合わせると

こんな感じになります。

ツマミの接着剤が目立ちますが

画像を大きくしているだけなので

ここまでは目立ちませんしこの裏側には『LED基板』が取り付けられますので

汚さの心配は大丈夫です。

次に

『切り替えスイッチ』のライトカバーを

組み合わせていきます。

この『切り替えスイッチ』のライトカバーは

配列が左右で違います。

透明な方を外側にして

組み合わせていきます。

組み合わせると

こんな感じになります。

ここでふと

この『切り替えスイッチ』は4つで分かれていますが

ライトカバーは一本ものとなっています。

この部分はどうするのかな??……って一瞬思いましたが

最後に『コンピューターパネルフレーム』に組み合わせるときに

表面に『フレーム』が取り付けられるので

そのフレームで下記部分が隠れる構造となっています。

次に

『レーダーホーミング警戒装置(RHAWS)』のライトカバーを

組み合わせていきます。

この『レーダーホーミング警戒装置(RHAWS)』のライトカバーだが

参考画像と1色違う気がするのは気のせいだろうか???

まぁ…

ここをブーブー言っても直せないところなので

愚痴だけ言っておきますね。

組み合わせると

こんな感じになります。

これで今回の作業は終了です。

細かな作業が続きましたが

『コンピューターパネル』っぽくなってきましたね。

ちなみに

外側の『フレーム』は取り置きとなります。

この外側の『フレーム』と

『コンピューターパネル』を組み合わせると

こんな感じになります。

先程言いました『切り替えスイッチ』ですが

下記画像を見ると分かりますが

その部分にフレームが来ますので心配は要らないようです。

ついでに

『コンピューターフレーム』と仮組すると

こんな感じになります。

中々良い感じの『コンピューターパネル』が

仕上がりそうですね😊😊😊😊

次回は

『コンピューターパネルの組み立て(2)と取り付け』です。