今年はブローチがお題の協会展。

出品は任意なのですが、昨年は実家の両親の介護のことがあって提出しなかったし、忙しかったけど出すことにしました。

実質ひと月足らずの制作時間の中で、今こだわりを持って作っているレジンのスノードームを使うことにしました。

今回はオーバルのドームにしましたが、円形に比べて液体の注入が難しいのが判明。

少し考えたら分かることだけど、やってみなくちゃわからないデス。

屈折が緩くなるので中の物がそのままのイメージで見えます。

スノードームですが、サンゴ礁(ラグーン)のイメージです。

ブローチ金具は自作ですが、やはりブローチは金具をどう付けるかが肝です。

銀粘土はシリンジを使って線状に絞り出し、ほぼ一筆書きの要領で形を作っていますが、ブローチ金具を取り付ける必要から、裏面に高低差が出ないように線の巻き方を工夫しました。

来週が提出期限ですので、これから書類を書いて梱包です。

まだ落ち着かない(^▽^;)

10月6日、昨日のことです。

銀粘土でつくるシルバーアクセサリーコンテスト2017の授賞式とレセプションがありました。

日本宝飾クラフト学院賞に選んで頂きましたので、学院長の大場先生に賞状を、橋本聖子参議院議員に副賞を授与されました。

グランプリ、準グランプリ、各部門賞など、すばらしい作品を作られた皆様と一緒に壇上に上がらせてもらい、大変光栄です。

海外からの応募作は19か国におよび、上位受賞の海外作家のおひとり、ハンガリーのガラスとシルバーの作家martaさんとお話して、作品に掛ける情熱に刺激を受けたり、

私の通う学校の名古屋校の若い生徒さんに会ったり、

12時半から4時半までの4時間、刺激受けまくりの濃い時間でありました。

作品もすべて拝見してきましたが、ここで簡単に言い尽くせるはずもなく、また自分の中で熟成させてから文章に落としてみようと思います。

ちなみに、サプライズで橋本議員のお誕生祝いがあったのですが、

昨日5日のお生まれだそうで、なんとうちのトシヤくんと同じじゃないですか~

なんかご縁を感じました。

とても楽しい時間でしたが、とてつもなく疲れて眠れませんでした・・・

ああ、まだ作品作りがあるのに・・・・おしまい

2017銀粘土でつくるシルバーアクセサリーコンテスト作品展

昨日から東京芸術劇場ギャラリー1で始まりました。

ジュエリースクールの友達がさっそく観に行ってくれて、メールで感想を送ってくれました。

さすがに同業者らしい観点で、すごく参考になりました。

どの受賞作も迫力があった!と言ってましたので、私もドキドキ💓してます。

8日までやっていますので、ぜひ皆様も足を運んでみてくださいね。

感想も頂ければ嬉しいです😃

私は明日受賞式に行きますので、その前に会場へ行くつもりです。

今年の学校のサマーセミナーで、また新しい技法を学びました。

ハイドロリック・フォーミングといいますが、その時間に作ったものが、ようやく作品として完成しました。

8月の始めでしたので、約2ヶ月弱掛かりました

ハイドロリック・フォーミングとは、プレス技法のことで、油圧プレス機を用いジュエリー工具で制作した型に金属板をプレスして立体形状に成型する技法です。

彫金あるいは鍛金は、音が出る(しかもかなりの)のが付きもので、住宅事情によっては作業時間帯が制限されることも多いです。

ハイドロリック・フォーミングはその点、静かに美しい型が成型出来る利点があります。

ただ、小型とはいえ自動車鈑金用のプレス機(荷重60㎏)を自室に置けるか?という問題がありますが。

これがプレス機です↓ 10トンの加圧ができます。

原型はあまり尖った形でない方が向いていると言われたけど、細かいディテールがどれくらい再現できるのか知りたくて、複雑な形にしたのです。

太い銅線に細い線を巻き、アンモナイト型に。

さすがに厚めの銅板では無理でしたが、薄めの板でかなりの部分が成型されました。

この技法の面白いところは、原型の裏表を成型できるので、中空のものを作れるところ。

そこで私も挑戦しようと頑張ったんですが・・・。

形が不定形過ぎて、うまくロウ付けできず、かなり苦労しました。゚(PД`q。)゚。

おまけに、ロウ付けが甘い部分から酸化膜を取るための希硫酸が内部に侵入してしまい、研磨の摩擦熱で希硫酸が漏れてしまい、磨いても磨いても曇ってしまうという・・・。

結局、最後に銅メッキして仕上げるのを諦めて、UVレジンで仕上げました。

上が表面で、色ガラスのフリットを貼り付け、裏面はレジンのみです。

そういうわけでひと月以上掛かりました。

何事もやってみないと分からないことばかり。

私もプレス機欲しいなあ。

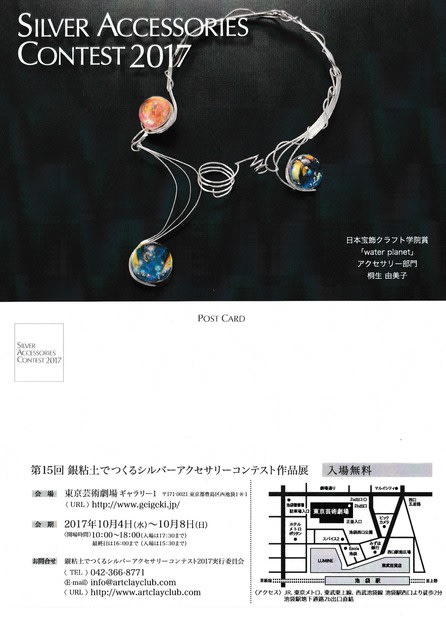

審査結果がわかってから、ずい分日にちが経ちましたが、いよいよ来月の4日から8日まで池袋の東京芸術劇場にて展示会が催されます。

このDMの作品が私のです。

銀粘土(シルバークレイ)という素材は、かなり昔からあるのですが、まだ知らない方も多いと思います。

私が初めて触れた頃から10年は経っていますが、粘土の扱いやすさも日進月歩でかなり改良されています。

99.9%の純銀ですから、アレルギーもほぼ出ません。

自分の手で自分がデザインした銀のジュエリー、アクセサリーを、機会があったら作ってみて下さい。 お近くにも教室があると思いますよ。

6月20日の記事でアップしたシルバー作品ですが、実はSilver Accessories Contest2017に出品したものでした。

7月6日に最終審査があり、その後合否の連絡が来るということだったので、今週はずっと落ち着かなくてナーバスになっていたのですが、昨日主催者側から私の作品が日本宝飾クラフト学院賞を頂いたとのお電話がありました。

よかった~ホントに嬉しかった

以前からこのコンテストは存じていましたが、受賞作品のレベルが破格に高くて、とても私など敷居が高過ぎて、出品しようとさえ思えなかったのでした。

しかしながら、10年ジュエリー作家をやってきて、何処かで壁を破らなくては先が見えないままだ・・・と悩んでもいました。

私は、ジュエリーやアクセサリーとは人と人を繋ぐコミュニケーションツールでもあると考えています。

なんて面白い!なんて不思議な!なんて綺麗な!なんて素敵な!

と、着けてる人と周りの人に思われるものでありたい。

そう考えた結果、表現の幅を広げるために、銀粘土に限らずビーズやチェーンメイル、彫金も同時並行して学んできました。

息子の送迎や世話で制作時間がかなり限られ、たぶん人の1/10のスピードでしか進めていないはずですが、途中で止めてしまえば私はただの趣味の多いおばさんでしかありません。

諦めなければ難しい壁もクリア出来るってことは、クライミングで学びました。

今回は制作中に失敗してもガッカリすることはせず、もっと素敵なものにすればよい、とすぐに切り替えました。作っていてもすごく楽しかった。

誰かに魅力的だと思っていただけたことに、とても感謝しています。

入賞作品、入選作品は10月4日(水)~8日(日)まで、池袋の東京芸術劇場にて展示されます。

約ひと月ぶりに更新します。

5月の連休前からずっと銀粘土の作品制作に終始していました。

デザイン構想から試作、実作まで2ヶ月近く掛かって、やっと先週完成しました。

その間、ネットとは材料購入以外ほとんど関わっていませんでしたので、若干浦島太郎です。

昨年から今年の春にかけては、実家の両親のこともあって落ち着いて銀粘土の作品を作る余裕もなく、私の所属しているギルドの協会展にも出品できずに、技術も鈍ってしまうことに焦っていました。

今回は腰を据えて作る機会があったので、温めていたデザインを形にしてみました。

コンセプトは、純銀という重金属を使っていかに軽く、涼やかなジュエリーを作るか。

そのため、石(天然、合成)ではなく、レジンを使いました。

金属部分は100%銀粘土で制作しています。

ただでさえ柔らかい純銀ですで、強度を持たせるために何度も焼成したり工夫をしていますが、それでも何度か折れる、壊れるということを繰り返して、その度に修復をしましたので、折れただけではもう心が折れなくなりましたw

銀粘土はロウ付けが難しいので、なるべく一体型にして焼成するのが理想ですが、今回は焼成炉に入らなかった(@_@)という武勇伝が出来ました。何とかしましたけどね。

UVレジンで何度かスノードームの試作を繰り返して、納得のいくものが作れました。

内部に見える海藻のようなリボンも、UVレジンを薄く伸ばして作っています。

水の流れや水面の波紋を表現したかったのです。

重さは47gです。

精神的(デザインが決まらない時)にも肉体的にもきつくて、体調不良と闘いながらの制作でしたが、基本的に面白くて楽しくてたまりませんでした。

創作は楽しいです。

彫金の金属加工を始めて9年。

ビーズや銀粘土などと並行して学んできたので、大した進化はしていませんが、これまでで一番難しい石に挑戦したリングです。

2週間前に完成しました。

昨年、初めて横浜で開催された国際宝飾展で珍しいカットの石を探してみましたが、一対の蝶々の翅のようなものがあったので、面白そう~と買ってみました。

原石はいろいろありましたけど、ガーネットにしました。

ところがいざジュエリーに加工する段になると、なんとも複雑なカットで石座をどう作ってよいのか悩みに悩み、ワックスで印台リング的なものを作って穴を開けて石座にしてみることにしたのですが、2個は微妙に石の高さが違ってもおり、超難しかったのです

最初は印台を水平にするつもりでしたが、芸がないのでV字に落としてみました。

爪になる銀線の一部を、蝶の触覚風にくるくる丸めて留めたのがデザインのポイントです。

四苦八苦して完成したら、先生が「よく留めたねえ(石を)」と言ってくださいました(嬉泣)。

石の角とか爪が引っかかるので普段使いはしない方が無難ですが、これが私のアイデアと技術の精一杯です

今後はよーく考えてから石を買おうと思います(;・∀・)

昨年の暮れに2つのジュエリーを作っていました。

国際宝飾展で買った小さなアンモナイト化石をモチーフにした、リングとネックレスです。

本当はアンモナイトそのものを石座に置いてみようと思っていたのですが、なんかパッとしないんですよね(-ω-;)

なので、ソフトワックスで型をいくつか取り、キャスト後にロウ付けして中空部分に合成石をゴロゴロ入れて動きや音が楽しめるジュエリーにしました。

リング

リング

ネックレス

ネックレス

左がアンモナイト本体

左がアンモナイト本体

アンモナイトは珍しい化石ではありませんが、古生代(デボン紀)から中生代(白亜紀)にかけての数億年という気の遠くなるような昔の記憶を留めたものです。

しかも、その殻は美しい対数螺旋を描きながら成長しています。

希少価値で高額な値がつけられる宝石で宝飾品の価値を決めているような人(こういう人が99%ですけど)には理解してもらえないでしょうが、ダイヤモンドだろうがアンモナイトだろうが同じ地球からの贈り物です。

フラクタルを感じる自然界のものに魅了されます。

その神秘さと美を表現するにはまだまだ力不足です。

相変わらず息もつけないくらい時間に追われてますが、週に一度はじっくり彫金に時間を割いています。

先週完成したのは、アゲートのリング。

ジオードの一部分だと思うのですが、面白い形のアゲート(コーティング)を手に入れていたので、大ぶりのリングにしました。

不定形なので、シートワックスで石座を模りして、リング本体はハードワックスで作って後でロウ付けです。

キャスト(鋳造)の地金はSV925でしたが、やはり若干の縮みがあったようで、石が枠になかなか収まらずに苦労しました。

高価な宝石や地金を使った高級宝飾品を作るというのも立派な技術ですが、私はどちらかというと打ち捨てられてしまうような個性的な石を、なんとかして素敵にしてやりたいという思いが強いです。

考えてみれば、宝石や貴金属の価値というのも、人が錬金するために都合よく値をつけているだけなんですけどね。

そういう大人の都合?に振り回されずに、作りたいものを楽しく作って喜んでいただくというのが私のやり方です。

ちょうど2か月ほど前に作った、グルグル渦巻きピアスの進化版?を作ってみました。

渦巻きも入っていますが、両耳に着けるとちょうど蝶々の翅 のように見えるように

のように見えるように

したのですが・・・。

こんな風に

これは約40㎝の銀線(sv925)をまったく切らずに、そのまま丸めてロウ付けして形を作っています。

以前の渦巻きピアスも、お蔭様でカワイイと好評でしたが、冬場に襟の高いトップスを着たりマフラーなどを巻くと、下の部分に引っかかる恐れがあるので、改良版として作りました。

さらに大きめになってますが、引っかかり感はほとんどありません。

大きいけど軽いし、華やかという条件を満たすイヤリングを作りたいんですよね。

もう少しこだわって試作を続けたいと思います。

先週の土曜日にチタンの色上げを経験してから、ずっと自分でも陽極酸化装置を作ってやってみようと考えて、いろいろと物色しています。

チタンに限らずステンレスを加工することなどを考えて、まずは工具を揃えようと思います。

堅い金属板を切断するには、大きな金切狭が必要なので、先生お薦めのテスキーUという倍力で使えるものをヤフオクで調達しました。

なかなかのお値段ですから、考えないとね。

私の小さな手からするとやはりデカいですよね。

重さも530gあります。

講座ではテスキーSだったので、相当の力が要りましたが、確かにこれは半分くらいの力で切れます。

あとはドリル刃とかヤスリとか、ステンレス対応のやつを買えばよいかな。

肝心の電源などは、海外から買うしかないですが、焦らず吟味してからにします。

工具はともかく、もっと広くて使い勝手の良い作業室が欲しいです。

なんとかならないかなぁ〜〜

昨日の記事に上げましたフクシアのピアスですが、友人から着装写真も見たいというリクエストをもらいましたので、追加で画像をアップします。

今日一日着けて外出していましたが、邪魔にもならず、取れやすいこともなく、いい感じでした

これからも、見て楽しく、美しく、機能性もよいears jewelryを作りますね。

7月13日にフクシアのピアスの未完成版をアップしましたが、金メッキとロジウムメッキをしてもらって、やっと完成です。

画像加工はしてますが、メッキ前は地味です。⇩

ロジウムも掛けて中央の雄しべ部分のみに金メッキをしたので、おそらくマスキングなどの手間が掛かってるんでしょう。

加工代は高かったです

これもまた勉強です。

スターリングシルバーなので少し重みがありますが、元気な女子なら平気でしょう(笑)

さて、手ごわいチタンの板をデッカイ板金鋏でオリャ~!と切って、ゴリゴリやすって、ガンガン金床で叩いて自分の作りたいジュエリーの形に仕立て、スコッチブライトで磨き、エッチング液(フッ化アンモニウム液)に漬けて、最後に陽極酸化をします。

ジュエリー職人はガテン系です。間違いなく。

ジュエリーにしてもしなくてもよかったのですが、私は2つ作りました。

今回はジュエリー制作が目的ではない講座なので、ほとんど工具は持っていきませんでしたので、なんとか間に合わせの工具で形を作っていくしかありません。

まず、ヤットコで捻っただけのイアリング。

筆で触媒液を撫でつけるやり方で色を上げました。

たまたまピアス金具もジャンプリングもチタン製のを持っているので、オールチタンのピアスになりました。

残り1時間くらいになったので、エィっ!と作ったリング。

地金を丸める鉄芯棒すらなく、矢坊主を使ってなんとかリングの形に出来ました

チタンはロウ付け出来ないので、フリーサイズリングしか作れません。

それでも裏と表に違う色の模様が出るので、楽しいし綺麗です。

短い時間だったので、まだやり足りませんでしたが、すごく面白かった。

自分でもぜひやってみたいので、画策中です。