今日は八王子の恩方へ八王子車人形公演を観に行ってきました。

八王子車人形公演

~次世代を担う若者達へのメッセージ~

演目は研究生による三人三番叟からスタート。

そして、

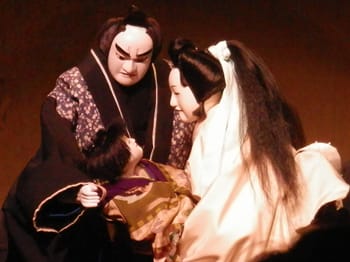

説経節 信太妻

「葛の葉二度目の子別れ」

説経節とは中世末から近世にかけて行われた語り物芸能の一つ。

仏教の説経が平俗化し,節をつけて音楽的に語られるようになったもの。

中世に簓(ささら)をすって語った大道芸,また門付芸を原型とし,江戸時代には三味線伴奏や操り人形を使うものも現れた。

一度衰退の後、江戸末期に八王子にも伝わった。

だそうです。

葛の葉二度目の子別れは、

安倍保名が信太の森を訪れた際、狩人に追われていた白狐を助けてやるが、その際にけがをしてしまう。

そこに葛の葉という女性がやってきて、保名を介抱して家まで送りとどける。

葛の葉が保名を見舞っているうち、いつしか二人は恋仲となり、結婚して童子丸という子供をもうける。

童子丸が5歳のとき、葛の葉の正体が保名に助けられた白狐であることが知れてしまい、次の一首を残して葛の葉は信太の森へと帰ってゆく。

恋しくば尋ね来て見よ 和泉なる信太の森のうらみ葛の葉

この童子丸が、陰陽師として知られるのちの安倍晴明である。

狐への変身にびっくり

つぎは西川座による

義太夫

「壷坂観音霊験記 沢市家の段・山の段・谷底の段」

家の段の三味線、山の段の山登りとさすがにひとりでは無理なのでサポートが入ります。

ひとり遣いなのに左手の動きもあり、毎回驚いてしまいます。

自分も遣う演目なのでひとり遣いがどう演じるのか凄く真剣に観ました。

谷底の段は研究生に交代。

最後は車人形教室の若者による洋舞。

乙女文楽のように人形の頭と遣い手の頭を繋ぐ事で両手が操れます。

すご~いですよね

客席から舞台が見えにくかったのは残念でした。

八王子車人形公演

~次世代を担う若者達へのメッセージ~

演目は研究生による三人三番叟からスタート。

そして、

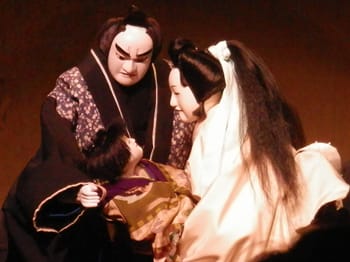

説経節 信太妻

「葛の葉二度目の子別れ」

説経節とは中世末から近世にかけて行われた語り物芸能の一つ。

仏教の説経が平俗化し,節をつけて音楽的に語られるようになったもの。

中世に簓(ささら)をすって語った大道芸,また門付芸を原型とし,江戸時代には三味線伴奏や操り人形を使うものも現れた。

一度衰退の後、江戸末期に八王子にも伝わった。

だそうです。

葛の葉二度目の子別れは、

安倍保名が信太の森を訪れた際、狩人に追われていた白狐を助けてやるが、その際にけがをしてしまう。

そこに葛の葉という女性がやってきて、保名を介抱して家まで送りとどける。

葛の葉が保名を見舞っているうち、いつしか二人は恋仲となり、結婚して童子丸という子供をもうける。

童子丸が5歳のとき、葛の葉の正体が保名に助けられた白狐であることが知れてしまい、次の一首を残して葛の葉は信太の森へと帰ってゆく。

恋しくば尋ね来て見よ 和泉なる信太の森のうらみ葛の葉

この童子丸が、陰陽師として知られるのちの安倍晴明である。

狐への変身にびっくり

つぎは西川座による

義太夫

「壷坂観音霊験記 沢市家の段・山の段・谷底の段」

家の段の三味線、山の段の山登りとさすがにひとりでは無理なのでサポートが入ります。

ひとり遣いなのに左手の動きもあり、毎回驚いてしまいます。

自分も遣う演目なのでひとり遣いがどう演じるのか凄く真剣に観ました。

谷底の段は研究生に交代。

最後は車人形教室の若者による洋舞。

乙女文楽のように人形の頭と遣い手の頭を繋ぐ事で両手が操れます。

すご~いですよね

客席から舞台が見えにくかったのは残念でした。