今日の棋譜20190114

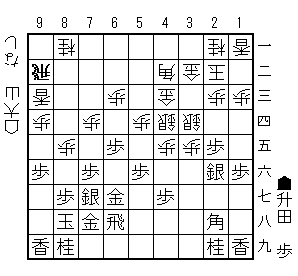

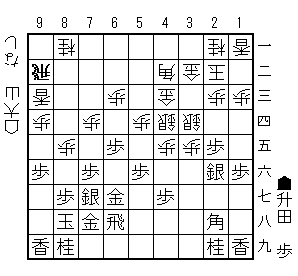

昭和39年1月、升田幸三先生と第2期十段戦第7局です。

大山先生の振り飛車模様でしたが84歩を突いて

相矢倉になりました。先に5筋を突き合っているので新しいタイプの矢倉です。互いに経験が少ないのかもしれません。升田先生の96歩は棒銀で攻められると危険な手になります。

升田先生は37銀型で大山先生は総矢倉。35歩同歩同角に45歩から反発してどうかというのを互いに読んでいるのだと思います。

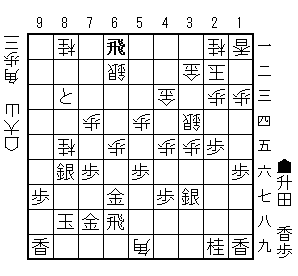

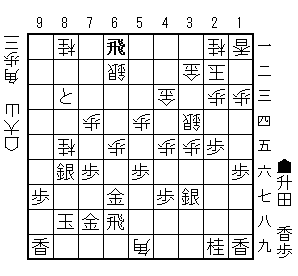

様子見の後で升田先生が動きました。

当然大山先生は4筋に位を取って盛り上がります。

升田先生は角を17に引いて、64角を避けるために65歩。

26銀が変わった手です。36銀35歩ではまずいからですが、48飛~46歩とするほうが(今の目で見れば)普通です。

35歩を打たせて68飛は苦労している感じです。普通は38飛53角28角92飛くらいで、そのあとの指し手は難しいです。

大山先生は93香から92飛。雀刺しは升田先生考案ですが(アマチュアの将棋で見たとか)、この頃にも93香~92飛という形自体はあったのでしょう。

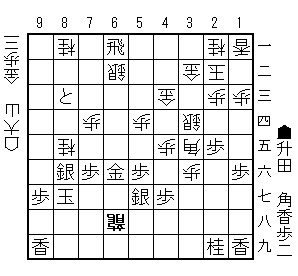

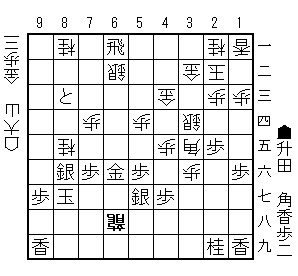

升田先生の66銀というのは一目疑問手です。ねらいは55歩同歩同銀なのですが

9,8筋を攻められて

銀を戻ることになります。それでも84歩と垂らして勝負になると読んでいたのでしょう。28角の利きがあるので83歩成を受けにくいです。

大山先生は桂を成り捨てて端を攻めるのですが、98歩同香を入れないのは小ミスでしょう。98歩と受けられます。

桂を取り返して85桂、これでも悪くはないですが

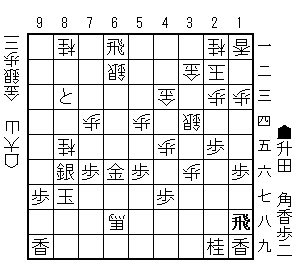

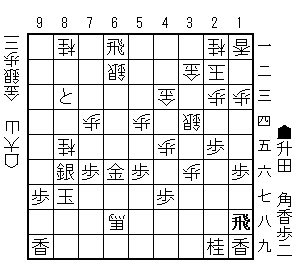

64歩に同角と応じて角交換。

と金を作られて

51角に53銀。飛車を逃げないのは95角成からの粘りを嫌ったものか。

大山先生も角を打ち、互いに飛車を取れる形になりました。玉が堅い分だけ後手有利です。

升田先生が先に飛車を取って打ちおろしますが

大山先生は66歩や36歩を利かせてから飛車を取り

攻防の角を打って有利を保ちます。

87玉に68飛成から二枚換え。

升田先生は自陣飛車を打って守り

銀を取ります。後手玉はまだしっかりしているので、先手玉が入玉できるかどうか。

77銀95銀打で千日手含みの手順の後

大山先生は95銀と手を変えます。ここで升田先生は68角と受けたのですが、68銀のほうがまぎれがあったのかも。

大山先生は清算して94銀が詰めろで、95角の両取りがあります。

ここまで。

大山先生は35歩対策で総矢倉で守っていて、升田先生はそれでも意地を通したけれどうまくいかなかったという将棋です。

まだ両巨匠が5筋を突き合う新しい矢倉に慣れていないころだと思います。大山先生は振り飛車に移行するので新しい矢倉は少なく、升田先生は振り飛車もあるけれど、後に雀刺しも指したはず。その源流かもしれませんね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.40 棋譜ファイル ----

開始日時:1964/01/07

手合割:平手

先手:升田幸三9段

後手:大山十段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 3二銀(31)

7 5六歩(57)

8 5四歩(53)

9 6八玉(59)

10 8四歩(83)

11 7八銀(79)

12 6二銀(71)

13 7七銀(78)

14 5二金(61)

15 7八玉(68)

16 4三金(52)

17 7九角(88)

18 3三銀(32)

19 2五歩(26)

20 3二金(41)

21 5八金(49)

22 3一角(22)

23 6六歩(67)

24 4一玉(51)

25 6七金(58)

26 9四歩(93)

27 9六歩(97)

28 4二角(31)

29 3六歩(37)

30 3一玉(41)

31 3七銀(48)

32 5三銀(62)

33 8八玉(78)

34 2二玉(31)

35 7八金(69)

36 8五歩(84)

37 1六歩(17)

38 7四歩(73)

39 3五歩(36)

40 同 歩(34)

41 同 角(79)

42 4五歩(44)

43 1七角(35)

44 4四銀(53)

45 6五歩(66)

46 3四銀(33)

47 2六銀(37)

48 3五歩打

49 6八飛(28)

50 9三香(91)

51 2八角(17)

52 9二飛(82)

53 6六銀(77)

54 9五歩(94)

55 同 歩(96)

56 同 香(93)

57 9七歩打

58 8六歩(85)

59 同 歩(87)

60 同 角(42)

61 7七銀(66)

62 4二角(86)

63 8四歩打

64 9七香成(95)

65 同 桂(89)

66 9六歩打

67 9八歩打

68 9七歩成(96)

69 同 歩(98)

70 8五桂打

71 6四歩(65)

72 同 角(42)

73 同 角(28)

74 同 歩(63)

75 8三歩成(84)

76 6二飛(92)

77 5一角打

78 5三銀(44)

79 8六銀(77)

80 5九角打

81 3七銀(26)

82 6五歩(64)

83 6二角成(51)

84 同 銀(53)

85 6一飛打

86 6六歩(65)

87 同 金(67)

88 3六歩(35)

89 4八銀(37)

90 6八角成(59)

91 同 金(78)

92 2八飛打

93 5七銀(48)

94 3五角打

95 8七玉(88)

96 6八飛成(28)

97 同 銀(57)

98 同 角成(35)

99 1八飛打

100 5九馬(68)

101 6二飛成(61)

102 7七銀打

103 9五銀打

104 8六銀成(77)

105 同 銀(95)

106 7七銀打

107 9五銀打

108 8六銀成(77)

109 同 銀(95)

110 9五銀打

111 6八角打

112 同 馬(59)

113 同 飛(18)

114 8六銀(95)

115 同 玉(87)

116 9四銀打

117 7五歩(76)

118 9五角打

119 7六玉(86)

120 7七桂成(85)

121 投了

まで120手で後手の勝ち