先手番中原先生の手を考えます。

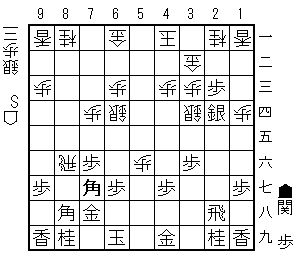

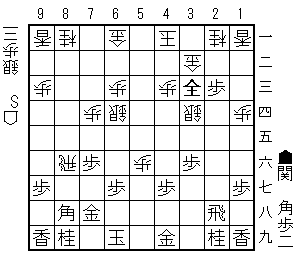

第1問

中原先生は強く返します。

A 35歩 B 25飛 C 16角

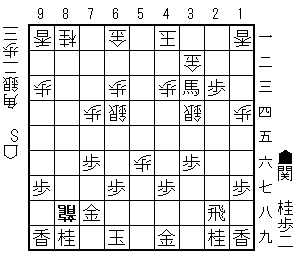

第2問

後手のねらいを封じます。

A 41竜 B 38桂 C 56歩

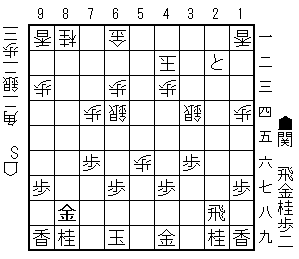

第3問

急所はどこでしょうか。

A 74香 B 95歩 C 45桂

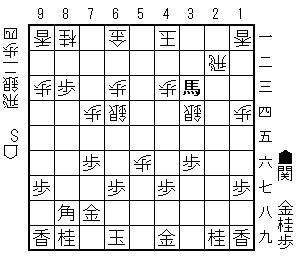

第4問

力をためておきます。

A 95香 B 93桂 C 86桂

第5問

後手玉が詰んでいると言われたら難しくないでしょう。15手。

先手番中原先生の手を考えます。

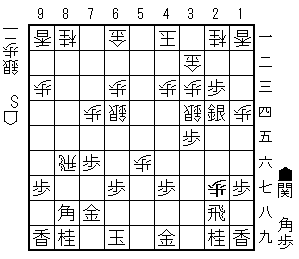

第1問

中原先生は強く返します。

A 35歩 B 25飛 C 16角

第2問

後手のねらいを封じます。

A 41竜 B 38桂 C 56歩

第3問

急所はどこでしょうか。

A 74香 B 95歩 C 45桂

第4問

力をためておきます。

A 95香 B 93桂 C 86桂

第5問

後手玉が詰んでいると言われたら難しくないでしょう。15手。

今日の棋譜20191127

昭和45年12月、中原誠先生と第17期棋聖戦第1局です。中原先生はすぐに棋聖戦でも挑戦者に。

大山先生の後手三間飛車です。

中原先生は急戦ですが、56歩を突かないで46歩~36歩というのが少し変わっています。大山先生は腰掛銀にして、65銀~76銀(玉頭銀)をみせてけん制します。

96歩に82玉というのが問題で、対急戦なので穴熊にすることはないのですが、61金が浮いていると先手玉のほうが堅いとも言えます。様子見の94歩や請けの42飛が無難でした。

45歩の仕掛けに35歩。これは三間飛車でしか出ないのですが

35同歩に45歩とすれば、36歩や35飛が残ります。

26飛には88角成~35飛が予定通り。

22角には55から角を合わせれば対処できます。

中原先生は一度24歩の突き捨て、これは入らず44角に16角のカウンター。変化としては31飛25飛24歩同飛22歩23歩同飛成同歩22歩27竜。竜はできたけれど歩切れなので互角です。

本譜は飛の取り合いで、こうなれば61金が浮いていて、34角も十分に働いているので先手が指しやすそう。

大山先生は62金寄~72金上の我慢ですが、

先に桂を取られています。46歩~47歩成が反撃筋で

41竜(受けの好手)49飛、4筋の攻防が焦点です。

56歩に64銀の我慢はできなかったのか。この銀取りは受けがなく

47歩同銀に46歩がおかしくて(37角成とすべき)飛取りになり、ならば39飛成~38竜かと思えば

19竜44竜。違和感がある手順で、結局は香と桂銀の交換、先手の大きな駒得です。

大山先生は香を垂らして攻めるのですが

66角を打たれ、46歩も払われて

28香成~39竜も48竜で受けられます。成香を銀と交換するだけでは桂香損ですから

清算せずに84角~74歩。ちょっとでも複雑な方が良いでしょう。

端に玉をかわすのは、横から攻められているのならば良い手ですが

端を攻められるとマイナスが目立ちます。

中原先生は目いっぱい歩を使って端を攻めます。

それから香を補充して

桂を取りに行き

ここに桂を打つのも確実です。74歩とされにくくなり、端攻めの足場になります。

あとは端を攻めていくだけです。香を打ち込み

馬の利きを止め

桂を打ち込み

銀を打ち込み

飛を打ち込むのは即詰みがあるからで

ここまで。

大山先生の対急戦の指し方が(対中原戦では)中途半端に感じます。定跡のような最強の手順を避けていて、金銀で守るような特殊な受けも指さないで、その中間策で対応しています。すると中原先生が(自然な手で)正確に攻めて有利になり、そのまま寄せ切るというパターンです。

振り飛車の変化に対応して定跡を作っていくような棋譜が多く、急戦定跡を学ぶ居飛車党には良いのですが、振り飛車党にはつまらない棋譜でしょうね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1970/12/17

手合割:平手

先手:中原誠十段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 3四歩(33)

3 7六歩(77)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 3二飛(82)

7 2五歩(26)

8 3三角(22)

9 6八玉(59)

10 6二玉(51)

11 7八玉(68)

12 7二玉(62)

13 5八金(49)

14 4二銀(31)

15 4六歩(47)

16 4三銀(42)

17 3六歩(37)

18 5四銀(43)

19 3七桂(29)

20 5二金(41)

21 9六歩(97)

22 8二玉(72)

23 4五歩(46)

24 3五歩(34)

25 同 歩(36)

26 4五歩(44)

27 2六飛(28)

28 8八角成(33)

29 同 銀(79)

30 3五飛(32)

31 3六歩打

32 3四飛(35)

33 2二角打

34 5五角打

35 同 角成(22)

36 同 銀(54)

37 2四歩(25)

38 4四角打

39 1六角打

40 2六角(44)

41 3四角(16)

42 6二金(52)

43 2二飛打

44 7二金(61)

45 2一飛成(22)

46 4六歩(45)

47 4一龍(21)

48 4九飛打

49 5六歩(57)

50 4四銀(55)

51 4三角成(34)

52 4七歩成(46)

53 同 銀(48)

54 4六歩打

55 3八銀(47)

56 1九飛成(49)

57 4四馬(43)

58 同 角(26)

59 同 龍(41)

60 3九龍(19)

61 4九銀打

62 2六香打

63 6六角打

64 1九龍(39)

65 4六龍(44)

66 2八香成(26)

67 1一角成(66)

68 3九龍(19)

69 4八龍(46)

70 8四角打

71 7五香打

72 7四歩(73)

73 5五馬(11)

74 9二玉(82)

75 3九龍(48)

76 同 成香(28)

77 9五歩(96)

78 3八成香(39)

79 9四歩(95)

80 同 歩(93)

81 9三歩打

82 同 桂(81)

83 9五歩打

84 同 歩(94)

85 7四香(75)

86 7三歩打

87 9四歩打

88 8五桂(93)

89 3八銀(49)

90 8二銀打

91 8六歩(87)

92 3九角成(84)

93 8五歩(86)

94 8一玉(92)

95 8六桂打

96 3八馬(39)

97 9三香打

98 3九馬(38)

99 9一香成(93)

100 同 玉(81)

101 7五香打

102 6四香打

103 9五香(99)

104 9二歩打

105 9三桂打

106 8一銀打

107 同 桂成(93)

108 同 玉(91)

109 9三銀打

110 7五馬(39)

111 9二銀成(93)

112 同 玉(81)

113 7五歩(76)

114 9一香打

115 9三飛打

116 8一玉(92)

117 9二角打

118 同 香(91)

119 同 飛成(93)

120 同 玉(81)

121 9三歩成(94)

122 投了

まで121手で先手の勝ち

*風邪が長引いていて頭が働きません。ストックも切れたので、今日の一手の記事はしばらく休みます。

20191127今日の一手

4月の東海団体リーグ戦から、私の将棋です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

銀歩と角の交換で、持ち歩があるので先手の駒得です。

玉の堅さは同等、ただし飛の横利きを考えれば先手のほうが堅いです。

先手の攻め駒は88角24銀と持ち駒角で3枚。

後手の攻め駒は86飛と持ち駒銀で2枚。

総合すれば先手有利です。

☆ 大局観として

3つの要素で先手がわずかに上回っています。

後手からは87銀と57歩成の攻めがあります。駒得だと思えばこれらを防いで長い戦いにします。でも持ち歩を打つと歩切れなので、明快ではありません。

実戦では強く攻めて後手玉を攻略する方を選んだのですが、読み抜けがありました。自分から動いて失敗すると手ひどい反撃を食らうものです。元が有利とはいっても不利にはなるでしょう。

強く攻める筋を正確に読めるか、強くない攻めでもポイントを稼ぐか、そういう選択です。互いの玉が薄いので、有利を優勢に持っていこうと思えば、激しいことになりがちですが。

☆ 簡単なまとめ

87歩を打つのは安全策ですが、22歩成や54角を入れて33銀成を決行すれば

攻めが決まります。

△か× 収めようと思えば87歩から

82飛58金52飛79角73桂

57銀や65桂を受けねばなりませんが、83角もあるので互角です。歩切れでもあるので元の有利が保たれているとは言いにくく、不満があります。

× 58金は87銀

77角、77金、79角、どの受け方でも駒損になりそうで、受けるならば先に87歩を打っておけねばならないでしょう。

○か△ 実戦は77角打です。

短絡的に82飛33銀成同桂同角成同金同角成で有利だと思っていたのですが89飛成と進んでいたら

79金82竜83歩72竜58歩

こんなところですが、駒損になっています。取り返せるのですが後手からは27歩とか87角とかの対抗策があり、先手が指しにくいです。

実戦では後手がこの順を回避して33角成に88飛成

角を取ってきました。32馬同玉22歩成42玉88金

32飛がありますね。これは先手有利か優勢です。このまま寄せ切れました。

さて単純に33で清算するのではまずかったです。工夫してみましょう。82飛に83歩

83同飛には22歩成同銀33銀成

83歩と22歩成を入れると、33銀成がかなり厳しくなります。飛先を連打で止められても

34成銀26歩22角成

飛と角金の交換で馬成銀がありますから大きな駒得、後手玉を寄せるのも難しくないです。

後手は言うことを聞き過ぎました。83歩には52飛

我慢しておくしかないです。これで22歩成同金33銀成同桂

飛の横利きがあれば22金にひもがついています。でも22飛成同飛33角成

強攻してどうか。まあまあ先手が指せていると思います。(83歩52飛を入れなくてもほぼ同じか。)

○ であれば87歩82飛のところで22歩成

同じ筋で攻めてみます。22同金33銀成同桂22飛成同飛33角成

角が手持ちの分だけ簡単そうですが、28飛打があります。(88に角があれば22馬と取れました。)54桂53銀打39金26飛成

この図はきれいに決まりません。

やはり工夫が必要で、21歩成同金の後(か前に)54角を打ちます。

27歩同飛26歩同飛25歩には63角成52飛28飛

63馬の存在が大きくて、後手は63角成は防いでおかねばなりません。

52玉など守ると33銀成

飛の横利きが止まると攻めやすいというわけです。27歩からの連打でも34成銀~22角成があります。

後手が飛の横利きを止めないならば62飛しかないですが

33銀成同桂22飛成同飛33角成

ここでも63角成が厳しく残ります。

○か△ 別の工夫は87歩を保留して22歩成

82飛と戻さなければ攻めやすいだろうと。22同金に33銀成を決行します。

(その前に54角を打てば52玉87歩82飛で得になるか。)

この成銀は取れませんから、27歩同飛26歩同飛25歩34成銀26歩43成銀

詰めろを42歩など受けたときに87歩82飛22角成

43歩21馬57歩成43馬

この後手玉を寄せ切れるかどうか。攻め駒はいっぱいあるので何とでもなりそうですが、自玉のことも気にせねばなりません。攻防に角を打つのも出てきそうなので何とかなるでしょう。

○か△ 先に54角を打って

何か受けさせて87歩82飛22歩成同金33銀成をねらうのもあります。手順前後が許されるかどうかですが、多分大丈夫です。

△ 他の攻め筋としては33銀成

33同桂22歩成42金87歩82飛35歩

駒損ですが攻める手は続きます。形勢不明。

33銀成を同金だと

87歩82飛22歩成57歩成21と

57と が不気味ですが、とりあえずは駒を補充できます。これも形勢不明。

○か△ 35歩を突いて

45銀ならば飛先の連打でも止まらなくなります。22歩成同金33銀成

これはすぐに勝てるでしょう。

であれば後手は27歩しかなさそうで

27同飛26歩同飛25歩56飛45銀58飛87銀

87銀は痛いようでも、後手は歩切れになりました。77金82飛79角

88歩がありませんし、

79角78銀成(後手に持ち歩があれば88歩だが)同玉

これもありそう。

87銀を無視して53歩だってありそうなのです。

これは比較的リスクの小さい攻め方でした。

☆ まとめ

大技をかけようというときには、正確に読めないとひどいことになります。

88角打から予定通りに進めて89飛成

こんな穴があってはいけませんね。竜で42金の詰めろを防がれて駒損では少し悪いです。

元から銀角と金桂を交換しようというのですから、馬ができるにしてもよくよく考えねばなりません。駒損で攻めるには読みの力が必要です。

攻めるのは基本的に駒損を伴いますから、攻め将棋ならば読みの力をつけるべきです。読めないならば定跡を覚えて使うことです。そのうちに読みの力がついてきます。詰将棋で読みの力をつけようというのでも良いのですが、それは読みに適性があり、詰将棋が楽しいと思う人向けです。(私はこれでも若いころよりも読めるようになってきたのですが、体力がないので読みをさぼってひどい目にあいます。)

さて問題図に関していえば、後手の飛を2段目に戻すと守備力が上がります。それを回避するための工夫が必要です。87歩を打たない、82飛と引かれても83歩を打つ、22歩成同金を入れておく、54角を打って横利きを止めさせる、(正確に読んで)思いついた攻めがうまくいかない場合に何か工夫できないかと考えます。

読むのが苦手だという場合は、54角が見えないにしても、攻める前に22歩成の利かしが必要だ、83歩も打ち得だ、という反省をしておきます。

駒損をする前に工夫しておきましょう。