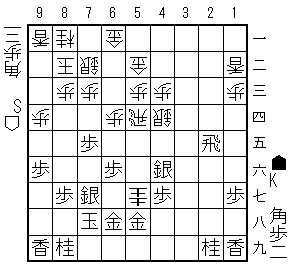

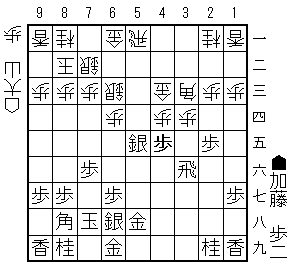

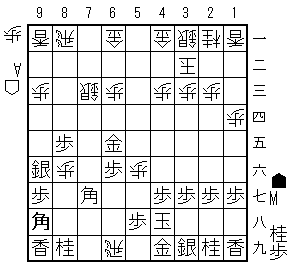

乱戦かもという出だしでしたが

結局は石田流と位取りになりそうです。

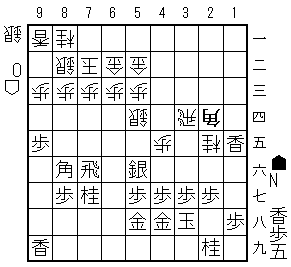

大山先生は4筋の位を取り、大内先生は穴熊に。

大山先生はいつものように7筋の歩交換を許します。

なんだかきれいな駒組みで、大山先生らしくないです。こうなると7筋の歩交換は大きいので大内先生がやや作戦勝ち。

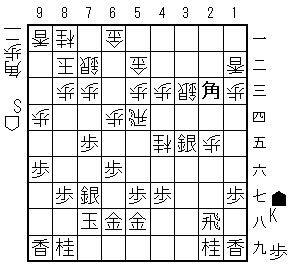

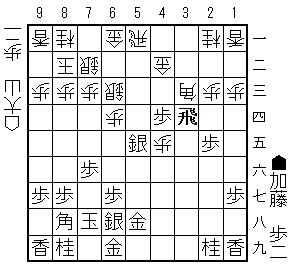

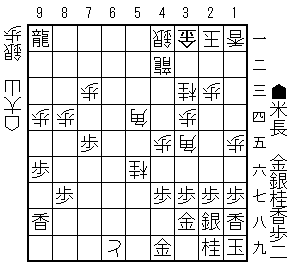

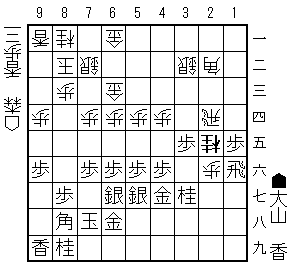

48金左を見て大山先生は角をのぞきますが、成ると53角成同金65桂です。

1手損しただけに終わり、角交換で作戦負けが解消されるかどうか。

1回角を打ちあって35歩の形にするのが大内先生の鋭い感覚です。

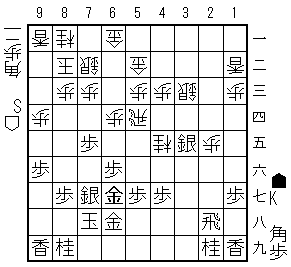

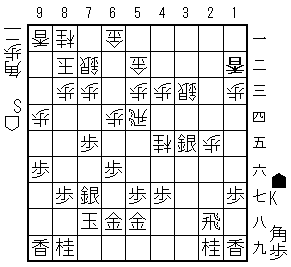

歩をたらして

じっと歩を突きだしました。

狙いは44歩から角で割打ち。その間に桂馬を損しているのですが、後手陣が乱れています。

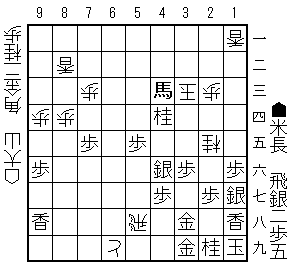

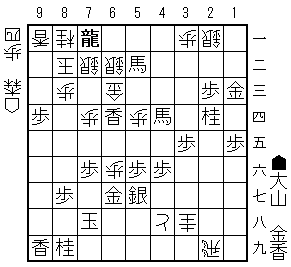

大山先生は反撃にいくのですがこれが悪く、じっと我慢しておくところでした。

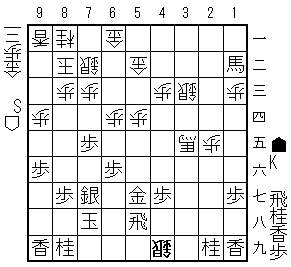

大内先生は飛車を取って打ち込み

じっと成っておく。これが受けにくいです。

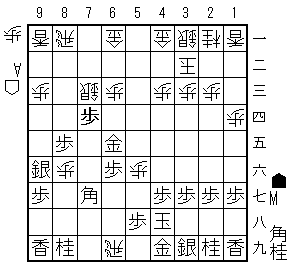

42歩と打つために成り捨てれば、無視して桂を取る。これが強手でした。前に35歩の形にしたのが利いてきて、34桂があります。

あっという間に寄ってしまいました。

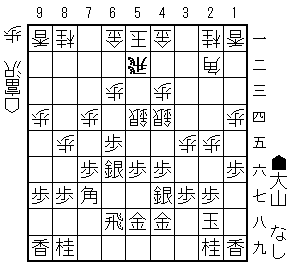

投了図。

大内先生の快勝です。大山先生は手を抜いたというわけでもないのですが、少し前に右翼を厚くしてうまくいかなかったので玉を固めてみようと思ったのでしょう。しかしいいようにやられてしまいました。

石田流穴熊としては理想通りの展開で、いつもこんなにうまくいくのならよいのですが。大内先生が一番強かったころの将棋です。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大内延介棋王

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 5六歩(57)

4 5四歩(53)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八銀(79)

8 4二銀(31)

9 6七銀(68)

10 5三銀(62)

11 7五歩(76)

12 4四歩(43)

13 7八飛(28)

14 4三銀(42)

15 4八玉(59)

16 4二玉(51)

17 3八玉(48)

18 3二玉(42)

19 2八玉(38)

20 4五歩(44)

21 1八香(19)

22 4四角(22)

23 1九玉(28)

24 2二玉(32)

25 2八銀(39)

26 3二金(41)

27 3九金(49)

28 1四歩(13)

29 5八金(69)

30 8四歩(83)

31 9六歩(97)

32 1五歩(14)

33 7四歩(75)

34 同 歩(73)

35 同 飛(78)

36 7三歩打

37 7六飛(74)

38 5二金(61)

39 9七角(88)

40 3三桂(21)

41 7七桂(89)

42 9四歩(93)

43 4八金(58)

44 3五角(44)

45 5八銀(67)

46 6二銀(53)

47 5七銀(58)

48 5三角(35)

49 同 角成(97)

50 同 金(52)

51 6五桂(77)

52 5二金(53)

53 2六角打

54 3五角打

55 同 角(26)

56 同 歩(34)

57 9五歩(96)

58 同 歩(94)

59 7二歩打

60 同 飛(82)

61 4六歩(47)

62 6四歩(63)

63 4五歩(46)

64 6五歩(64)

65 4四歩(45)

66 同 銀(43)

67 6一角打

68 6三銀(62)

69 7四歩打

70 4七歩打

71 3八金(48)

72 4五桂(33)

73 4六銀(57)

74 6七角打

75 7三歩成(74)

76 同 桂(81)

77 7二角成(61)

78 同 銀(63)

79 7一飛打

80 6二金(52)

81 4一飛成(71)

82 4八歩成(47)

83 7三飛成(76)

84 同 銀(72)

85 3四桂打

86 3三玉(22)

87 4五銀(46)

88 同 銀(44)

89 2五桂打

90 2四玉(33)

91 3二龍(41)

92 3四銀(45)

93 3三龍(32)

94 1四玉(24)

95 1六歩(17)

96 投了

まで95手で先手の勝ち