創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。

というわけで、こんな本を読んでみました。

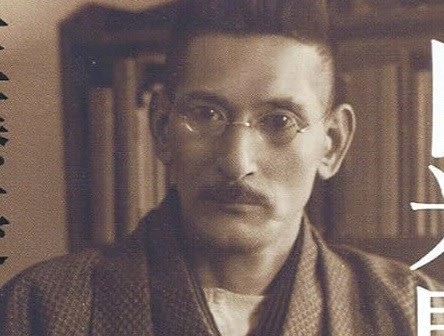

佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。

この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。

この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。

さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。

そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。

必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。

なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。

ご理解の上、お読みください。

日米開戦の真実

――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く

□はじめに

■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)

■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)

□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)

□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)

□あとがき

米国東亜侵略史(大川周明)

第五日 日本が屈服した日

ダニエル海軍計画と88艦隊計画

東亜においては遮二無二日本の地位を覆えさんと焦り、国内においては没義道なる日本人排斥を強行したアメリカは、さらに強大なる海軍の建造に着手したのであります。米国における大海軍論の偉大なる先覚者は『歴史における海上権の影響』という名高い本を書いたマハン海軍大佐であり、これを実行に移したのがセオドア・ルーズヴェルトであります。

ルーズヴェルトは1898年3月、すなわち彼が海軍長官だった頃、すでにこの書を読んだ感激をマハン大佐に書き送って「貴下の著書は、予の心中に漠然として存在していた思想に、明確なる姿を与えてくれた。予は崇高なる目的のために貴著を研究した」と述べております。そして後年、彼が大統領となった時には「世界第一等の海軍建設を議会に要求することは、大統領たる予の荘厳なる責任である」と豪語しております。

彼は強大なる海軍なくしては、アメリカはただ中国の門戸開放主義を有効に維持し得ざるのみならず、モンロー主義さえも守り得ないと力説し、敵海軍主力の撃滅を第一目的とする大戦艦隊建造の必要を強調したのであります。今日のアメリカ海軍政策は、実にルーズヴェルトの精神を継承し、これを実行しつつあるものであります。従って彼の誕生日、10月27日が「海軍日」として記念されているのは、決して偶然でないのであります。

このようにしてアメリカ海軍は、ルーズヴェルトの指導の下に強大なる基礎を置かれたのでありますが、1914年8月14日に至り、パナマ運河の開通を見たのであります。この運河の開通によって、以前は大西洋岸ハンプトン・ローズ軍港より加州のメーア軍港に到るために、南米大陸を迂回して実に一万三千浬の航海を必要としたのが、今や五千浬強の距離に短縮され、従ってアメリカ海軍は、その全力を挙げて大西太平両洋のいずれにおいても作戦し得ることとなり、あたかもその艦隊を倍加したと同一の効果を見るに至りました。加えて1916年には、ダニエル海軍計画またはウィルソン海軍法として知られる偉大なる海軍拡張計画が着々実行され、次いで1919年には太平洋艦隊の編制を見るに至ったので、太平洋におけるアメリカの勢力は、俄然として大を加えたのであります。

さて、名高きダニエル海軍計画は、戦艦10隻、巡洋艦6隻を基幹とし、120隻に近い駆逐艦及び潜水艦を建造せんとするもので、翌1917年より直ちにその実現に着手しました。

この計画はいたくイギリスを刺激しましたが、いっそうの圧力をもって我が国を脅威したことは申すまでもありません。とりわけこの計画が米国議会に提出された時、責任ある朝野の政治家が、議会の内外において試みた該案支持の説明は、異口同音に東アジア問題における日米の衝突を力説したので、我が国はこの挑戦に対して必然備うるところ無きを得なかったのであります。そのためにダニエル海軍計画が米国議会を通過した翌1917年、日本はいわゆる84艦隊計画を立て、翌年にはさらに86艦隊計画、その翌々年には遂に88艦隊計画を立てざるを得なかったのであります。

この間の消息は、イギリスの海軍通バイウォーターがその書『海軍と国家』の中に述べている通りであります――「日本は1年以上にわたって、海上の覇権を握らんとする断乎たる目的をもって行われたるアメリカ海軍の大規模の拡張を、不安の念を高めつつ眺めていた。日本の利害は太平洋に限られているが、アメリカがその力を集注し来れるは、実にその太平洋に外ならなかった。1919年8月、アメリカ海軍の最強艦隊が、新たに編制された太平洋艦隊としてパナマ運河を通って来た。同時に太平洋艦隊根拠地の計画が発表された。フィリピン、グアム、サモアにおいて、大規模の海軍施設が計画された。ハワイの真珠港は、太平洋上のジブラルタルたらしめられんとした。そして日本は、アメリカのこのような海軍行動をもって、自国を目的としたものと感ぜざるを得なかった。こうして1920年、日本は名高き88艦隊計画を立ててこれに対抗した」

さて、このようにして惹起された猛烈なる製艦競争において、我が国の造船工業は、実にその全力を挙げて奮闘したのであります。そしてこれを船台・船渠・港湾の設備の上から見て、並びに造船技術の上から見て、我が国は優にアメリカを凌駕しており、金力だけはアメリカに劣るけれど、その他の点では明白に我が国が勝利の地歩を占めていました。アメリカはこの競争の容易ならぬ性質をようやく判然と看取し得たのであります。

加えてアメリカの海軍計画は、ひとり日本のみならず同時にイギリスの海軍拡張をも促さずば止まなかったのであります。アメリカいかに富めりとは言え、日英両国を相手にとっての競争は無謀と申さねばなりませぬ。その上、世界大戦によるアメリカの好景気も、いつまで続くはずのものでもありません。一朝経済的不況に陥った時、莫大な経費を海軍に奪われることは大なる苦痛となります。

ワシントン会議での「一石二鳥」

こうしてアメリカは、自ら招いた苦境から脱出すべく、ここに軍備制限を議する国際会議を招集し、これによって日英両国の海軍を掣肘すると同時に、東亜における日本の勢力を失墜させ、もって東洋進出の路を平坦ならしめることを考えたのであります。1921~1922年のワシントン会議はこうして開かれ、アメリカはこの会議によって見事に一石二鳥をせしめたのであります。

ワシントン会議は、ロンドン・タイムズ主筆スティードが道破した通り、その本質においてまさしく「日米両国の政治的決闘」であったのであります。そしてこの決闘においてアメリカは、まず第一に、その最も好まざりし日英同盟を破棄させて、日本を国際的に孤立させることに成功しました。第二に日本海軍の主力艦を自国並びにイギリスのそれに対し、6割に制限し去ることに成功しました。 我が全権は、英米海軍主力艦に対する7割のそれをもって、日本国防の最小限度なりとし、極力アメリカ案に反対したにかかわらず、英米両国の共同作戦によって、遂に太平洋西部の防備制限を交換条件として、国防の「最小限度」以下の比率を承諾したのみならず、加藤全権は次のような驚くべき声明までもしたのであります――「日本は過去においてこれ無かりしごとく将来においても、その力において合衆国もしくは英国とその程度を同じうする一般的海軍設備を保有することを要求するの意思を有せず」。この声明はすこぶる英米人の喝采を博したそうであります。

日本を孤立せしめ、その海軍を劣勢ならしめたアメリカは、さらに四ヵ国条約の締結によって、西太平洋における自国領土の安全を図りました。この条約はもともと日英米三国の間に結ばれるべく、その成立と同時に日英同盟を太平洋の藻屑とする魂胆でありましたが、フランスの面目を立てるためにこれを誘い入れて四ヵ国条約としたものであります。オランダのごときは西太平洋においてフランスよりも遥かに重大なる利害関係を有しているにかかわらずこれを加入させぬところを見ても、この条約の不真面目さを窺い知ることが出来ます。条約の要旨はその第一条に尽くされております。

「締約国は、太平洋方面におけるその島嶼(とうしょ)たる属地及び領地に関する各自の権利を、互いに尊重すべきことを約す。もし締約国のいずれかの間に、太平洋問題に起因しかつ前記の権利に関する争議を生じ、外交手段によって満足 なる解決を得ること能わず、かつその間に現存する円満なる協調に影響を及ぼすところある場合には、右締約国は他の締約国の共同会商を求め、当該事件全部を考量調整のため、その議に附すべし」

そして、この条約の第四条において「1911年7月13日、ロンドンにおいて締結せられたる大ブリテン国及び日本国間の条約は、これと同時に終了するものとす」と明記して日英同盟に最後の引導を渡しております。

日本はワシントン会議において、山東問題に関してはベルサイユ条約によって得たる権利をさえも犠牲にして、ほとんど無条件にこれを支那に還付しました。石井・ランシング協定の廃棄にも同意しました。そして支那に関する九ヵ国条約が、米・露・英・仏・伊・日・蘭・葡・支の九ヵ国間に、実にアメリカが欲する通りの内容をもって成立しました。この条約は「支那の全領土にわたり一切の国民の商業及び工業に対する機会均等を有効に樹立維持するために努力する」こと、また「友好国の臣民または人民の権利を滅殺すべき特殊権利、または特権を獲得するために支那の情勢を利用せざる」ことを定め、さらに、締約国にして「本条約の規定の適用問題に関係し、かつ右適用に関し討議をなすことを適当なりと認むる事態発生したる時は、何時にても右目的のため、関係締約国間に十分かつ隔意なき交渉をなすべきこと」を取りきめたものであり、アメリカはこの条約によって、少なくとも形式的には、我が国の支那とくに満蒙における特殊権益を剥奪し去ったのであ ます。

こうしてワシントン会議は、太平洋における日本の力を劣勢ならしめることにおいて、並びに東亜における日本の行動を掣肘拘束することにおいて、アメリカをしてその対東洋外交史上未曾有の成功を収めさせたのであります。米国が東洋に向かって試みた幾度かの猪突的進出は、その都度失敗に終わりましたが、ワシントン会議においては、かつて欲して得ざりしことを、一応は成し遂げたのであります。当時アメリカ人が上下を挙げて喜んだのも当然であります。

ワシントン会議以後の劣勢

しかもアメリカはこれをもっても満足しなかったのであります。アメリカはワシントン会議によって日本の戦闘艦を制限し得たのでありますが、それだけではまだ枕を高くして眠ることが出来ない。アメリカと日本のように、きわめて遠隔な距離を隔てて相対している間柄では、大きい巡洋艦が時として戦闘艦以上の効力を発揮することがあります。こうしてアメリカが主動者となって、今度は主力艦以外の軍艦制限の目的をもって招集されたのが、ジュネーブ会議及びロンドン会議であります。

そしてこの二つの会議においても、日本はワシントン会議におけると同じく、アメリカの前に屈服したのであります。ただしアメリカに屈服したのは日本だけではありません。実にイギリスまでがアメリカの前に頭を下げ、アメリカよりも劣勢なる海軍をもって甘んずることになったのであります。これは世界史における非常の出来事と申さねばなりません。大ブリテンは海洋を支配すと高嘯(こうしょう)して、世界第一の海軍を国家の神聖なる誇りとしてきたイギリスが、今やその王座をアメリカに譲ったのであります。

ここで我らは心静かにアメリカの国際的行動を観察してみたいと存じます。

自ら国際連盟を首唱しながら、その成るに及んでこれに加わることをしない。不戦条約を締結して、戦争を国策遂行の道具に用いないということを列強に約束させておきながら、東洋に対する攻撃的作戦を目的とする世界第一の海軍を保有せんとする。大西洋においては英米海軍の十対十比率が、何ら平和を破ることないと称しながら、太平洋においては日米海軍の七対十比率さえなおかつ平和を脅威すると力説する。ラテン・アメリカに対しては門戸閉鎖主義を固執しながら、東アジアに対しては門戸開放主義を強要する。例えば往年邦人漁業者が、メキシコのマグダレナ湾頭に土地を租借しようとした時、これをもってアメリカのモンロー主義に反するものとする決議案が、アメリカ上院を通過しております。それにもかかわらず東亜においては、日本の占め来れる地位は、アメリカがメキシコまたはニカラグアにおいて占める勢力の十分の一にも及ばざるにかかわらず、門戸開放主義の名においてこれをも否定し去らんとするのであります。総じて、これ無反省にして、しかも飽くなき利己主義より来る矛盾撞着の行動であります。

アメリカの乱暴狼藉このようであるにもかかわらず、世界のいかなる一国もアメリカに向かって堂々とその無理無法を糾弾せんとする者がなかったのであります。我が国もロンドン会議において、それだけに補助艦比率の十対十を主張して何の憚るところなかりしのみならず、ワシントン会議以後の情勢変化、及び不戦条約の精神を楯として、主力艦六対十の比率変更をさえ要求し得たにかかわらず、当初から七対十の比率をもって甘んじ、しかもその主張さえアメリカのために拒否されて、いっそうの劣勢をもって甘んじたのであります。すべてこれらの会議は、簡単に軍縮会議と呼ばれておりますが、決して単純なる海軍会議ではありません。30年にわたる執拗極まりなきアメリカの東亜政策全体を顧みることによって、これらの会議の真実の意味を、初めて正しく理解し得るのであります。

敵国に誉めそやされた「ロンドン条約調印」

我らは意気揚々としてロンドン会議を引き上げたアメリカ代表スティムソンが、この年5月13日、上院外交委員会において下のような説明を試み、口を極めて日本代表及び日本政府を賞揚したことを今日といえども忘れることが出来ません。

「我ら合衆国代表の眼目とせるところは、我が海軍が日本海軍を凌駕すべき製艦計画を完成するまで8年間、日本をして現勢力のままに在らしめる事であった。六インチ砲巡洋艦に関しては、我らは我が保有量を七万五千トンより十四万三千トンに拡張するまで、日本は現状を維持すべきことを要求した。我が国は、この条約によって六インチ砲巡洋艦を倍加し得ることになったにもかかわらず、日本は現在保有する九万八千トンよりわずかに二千トンを拡張し得るに過ぎない。

日本は本国において海軍拡張論者の猛烈なる運動あり、海軍当局は国民の支持後援を得ていた。それゆえに予は、日本代表はロンドン会議において非常に困難なる仕事を成し遂げたと断言する。我らは、日本が勇敢にもその敵手が自国を凌駕するまでその手を縛るような条約を承認した事に対し、その代表及び政府に最大の敬意を払いつつ、会議から引き上げて来た。我らは故意に潜水艦を日本と同等にした。これは潜水艦の総トン数を縮小すれば、それだけ我が国を有利に導くからである。そして日本は一万六千トンの縮小に同意した」

ロンドン会議における日本代表及び日本政府は、アメリカ代表から「敵が自分よりも優勢なる艦隊を建造するまで、自分の手を縛られるような条約に調印した」と言って、その「勇敢」を誉めそやされたのであります。

その日本代表は、ロンドンから帰ると、日本国民に向かって会議の成功を語り、首相は議会において、国防の安全を保証していたのであります。痛憤に堪えなかった私は、我らの機関誌であった月刊『日本』のこの年の5月号に「ロンドン会議の意義」と題する一文を発表し、その末尾を下のように結んでおります。

「ロンドン会議は、もしそれが単独に海軍協定のためのものであるならば多少の譲歩はこれを忍び難しとせぬ。ただそれ四半世紀にわたる米国東洋政策遂行の歴史を観る時、そしてその歴史の行程としてこの会議を観る時、すでにワシントンにおいて譲り、いままたロンドンにおいて譲るならば、やがていっそう大なる譲歩を強要せらるべきこと、火を睹るよりも瞭かである。繰り返して述べてきたように、米国の志すところは、いかなる手段をもってしても太平洋の覇権を握り、絶対的に優越した地歩を東亜に確立するに在る。そのために日本の海軍を劣勢ならしめ、無力ならしめ、そうした後に支那満蒙より日本を駆逐せんとするのである。日本がもし適当なる時期において、このような野心の遂げられるべくもなきことを米国に反省させるのでなければ、米国の我が国に対する傍若無人は年と共に激甚を加え来り、ついに我が国をして米国の属国となり果てるか、そうでなければ国運を賭してこれと戦わねばならぬ羽目に陥らしむるであろう。ロンドン会議は日本の覚悟を知らしめる絶好の機会であったにもかかわらず、ついにこれを逸し去った」

【佐藤氏による解説】

アメリカの「二重基準(ダブルスタンダード)」外交

それでは話を戻し、第一次世界大戦前後のアメリカの対日戦略を大川周明がどのように見ていたかについて耳を傾けてみたい。

太平洋の覇権確立と中国の植民地利権の獲得のためには日本を強くしないことがアメリカの国益であるとアメリカの政治エリート、軍事エリートは考えていたのである。このような国家は、戦争に直面した時に道義性を失う。第一次世界大戦について、当初、「戦争はアメリカ人の自尊心が許さない( We are too proud to fight.) 」と言っていたにもかかわらず、連合国側の勝利が確実という段階になると、自らの利権拡大のために参戦するのだ。自国の権益拡大をなりふり構わず進める帝国主義国家の特徴である。アメリカ建国には自由、独立という道義があった。大川はアメリカが道義国家から帝国主義国家に変質したことを厳しく批判するのである。大川は日本が明治維新の道義国家から、1920年代の普通選挙制度を経て、腐敗政党と財閥が利権を漁るような堕落国家に転落したことに憤りをもち、国家改造計画を真剣に考え、1932年の五・一五事件に連座することになる。国家がその道義性を貫くことは、大川にとって譲れぬ原理原則であり、それが破られたときはアメリカのみならず日本も批判の対象になる。

アメリカが参戦する過程で、1915年5月7日、アメリカからイギリスに向かった航行中のイギリス船籍の豪華客船ルシタニア号がドイツの潜水艦(Uボート)の攻撃で沈没し、アメリカ人128人を含む1198人が死亡した。アメリカの世論はドイツの野蛮な攻撃に激昂し、対独開戦に向けた世論が作られていく。実際は、ルシタニア号には173トンの弾薬が積み込まれており、当時の戦時国際法の基準では攻撃を受けても仕方なかったのである。しかし、アメリカはこの事実に目をつぶり、ドイツの残虐行為を非難し続けた。ルシタニア号事件は、アメリカ世論を反ドイツ・親連合国に転換するために大きな役割を果たしたが、ドイツへの国際法違反という非難が虚偽宣伝であったという事実は消えない。アメリカの「人道主義・人道的介入」を用いて世論を誘導し、自国の戦争を正当化する手法は100年近く前から行われてきたのである。

それではアメリカの海洋戦略をもう少し詳しく見てみよう。米西戦争後、アメリカがマニラを拠点にして東アジアへの影響力を拡大し、日露戦争後は鉄道王ハリマンが暗躍して、中国における日本の鉄道利権を奪取しようとしたことについては既に述べた。その後の大きな出来事といえば、1914年8月15日のパナマ運河の開通である。パナマ運河の開通で、太平洋に展開できる海軍力を倍増したアメリカは、外交を通じて覇権獲得を画策する。ここでアメリカは第一次世界大戦後の軍縮交渉を巧みに利用する。

1921~22年のワシントン軍縮会議で、日本は主力艦の保有比率をアメリカ、イギリスの6割に制限された。当初、日本は7割を主張していたのであるが、東京―ワシントン間の秘密電報をアメリカが密かに受信、日本の暗号を解読して、日本政府が米英の姿勢が強硬な場合は6割での妥結もやむをえないとの方針をとっていたことが筒抜けになったためにこのような事態を招いた。

ワシントン会議での敗北者は日本だけではない。世界最大の海上帝国を誇っていたイギリスも、アメリカと同じ主力艦の比率に抑え込まれたのである。アメリカは日本とイギリスを同時に牽制し、太平洋の覇権獲得に向けた本格的第一歩を踏み出したのである。ここでとりわけ重要なのは、ワシントン会議で日英同盟を破棄させたことである。太平洋に新たな安全保障のメカニズムが生まれるから旧来型の同盟は不要との建前で日英同盟が廃棄された。その後、急速に日英関係は悪化していくのである。日英同盟廃棄から、20年足らずで日英が全面戦争に突入することなど、当時の誰も予測していなかったはずである。永遠に続く同盟関係が存在しないことの証左でもある。

1921~1922年のワシントン会議はこうして開かれ、アメリカはこの会議によって見事に一石二鳥をせしめたのであります。

ワシントン会議は、ロンドン・タイムズ主筆スティードが道破した通り、その本質においてまさしく「日米両国の政治的決闘」であったのであります。そしてこの決闘においてアメリカは、まず第一に、その最も好まざりし日英同盟を破棄させて、日本を国際的に孤立させることに成功しました。第二に日本海軍の主力艦を自国並びにイギリスのそれに対し、6割に制限し去ることに成功しました。

軍縮という名の下で、太平洋に覇権を確立しようとするアメリカの陰謀を見抜けない日本は、その後もロンドン軍縮会議で補助艦の削減(対米英比7割)に応じる。そのような日本の従順な振る舞いにアメリカは薄笑いを浮かべたのだ。

ロンドン会議における日本代表及び日本政府は、アメリカ代表から「敵が自分よりも優勢なる艦隊を建造するまで、自分の手を縛られるような条約に調印した」と言って、その「勇敢」を誉めそやされたのであります。

1920年代後半から30年代にかけて、アメリカの露骨な帝国主義政策と日本は折り合いをつけていくことが難しくなった。イギリスのように露骨に自国の利権を追求するならばわかりやすいが、アメリカは表面上は以前同様の道義国家を装う。しかし、実際に行うのは帝国主義的拡張だ。このように本音と建前を使い分ける二重基準(ダブルスタンダード)は、道義国家である日本には受け入れられないと大川は考えた。

(つづく)

構成・文責:獅子風蓮