創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。

というわけで、こんな本を読んでみました。

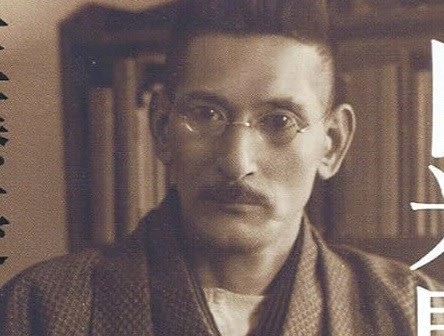

佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。

読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。

必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。

なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。

ご理解の上、お読みください。

日米開戦の真実

――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く

□はじめに

□第一部 米国東亜侵略史(大川周明)

□第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)

■第三部 英国東亜侵略史(大川周明)

■第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)

□あとがき

英国東亜侵略史(大川周明)

第四日 イギリス人歴史家の記録

いかに印度は虐げられたか

英国の印度征服史上に、クライヴと相並んでその名を謳われるウォレン・ヘスティングスは、もと東印度会社の一書記で、1771年、39歳でベンガル知事となり、1785年には印度総督となって、昨日申し上げた二重統治時代に、最も辣腕をふるった人物でありますが、私は彼がいかに残酷なる手段によって印度を虐げたかについて、2、3の例を紹介したいと存じます。

私はイギリスを憎む印度人やドイツ人の書物によってではなく、イギリス自身の歴史家の著書に拠って申し上げるのでありますから、何らの誇張もないということを承知して頂きます。その歴史家とはすでに引用したマコーレーであります。マコーレーはたとえ偉大なる歴史家でないとしても、少なくとも偉大なる歴史文学者であり、その上、1834年に印度最高会議の法律顧問となり、4年間印度で勤務して、ヘスティングスの行動を現地で見聞した人であります。

さて、この二重統治時代において、イギリス本国は印度総督にいかなる命令を与えていたかと申しますと、「統治は正義と温情を旨とせよ。ただし金を送れ、もっと送れ、もっともっと送れ」ということであったのです。従ってへスティングスも絶えず同様の命令に接したのであります。

これは実際においては全く矛盾した注文で、マコーレーが言ったように「汝は同時に印度人の父となり、また腐敗に導く誘惑者となれ、汝は正義であると同時に非道であれ」というのと同じ事であります。ヘスティングスも印度人の慈父になりたかったかも知れませんが、ロンドンから金だ金だと激しく催促してくるので、これにも応じなければなりません。

印度総督の暴虐――二つの例

このロンドンからの催促を満足させるために彼がとった方法の一つは、ウードの一藩王スジャー・ウッダウラに向かい「イギリスの軍隊を貸すから隣接ロヒラ人の国ロヒカンドを占領せよ、その代償として40万ポンドを提供せよ」とそそのかし、遂にスジャー・ウッダウラをして、何らの理由もないのにロヒカンドに攻め入らせたことであります。

この事についてマコーレーは下のように書いております。

「ロヒラ戦争の目的は、他国人に対して毛頭侮辱を加えた事のない善良な人々から、その善き政治を奪い、その意志に背いて厭うべき虐政を押し付けるということであった。ロヒラ人は平和を望んで哀訴嘆願し、巨額の金を積んでひたすら戦争を避けようとしたが、すべては無効であった。彼らには徹底的抗戦の外にいかなる方法もなかった。血腥い戦争がこうして起こった。印度において最も善良で最も立派であった国民は、貪欲・無知・残虐無類なる暴君の手に委ねられ、スジャー・ウッダウラの貪欲をそそったあれほど豊かなこの国は、今や惨めな国の中でも最も貧乏な地方と成り下がった」

このロヒラ戦争は本国でも囂々(ごうごう)たる非難の的となり、政府はヘスティングスに向かって顧問会議を開くよう命令しました。ところが顧問会議の議員は過半彼の敵であったのに加えて、当時印度人が非常に尊敬していた名高きバラモン僧ナンダクマールが「ヘスティングスは官職を売り、かつ罪人から収賄してこれを無罪放免した」という告訴状をこの顧問会議に提出したのであります。ヘスティングスは形勢の不利なるを見て、まずナンダクマールが、6年前に他人の筆蹟を偽造したという廉でこれを告訴し、カルカッタ最高法院の裁判長でヘスティングスの親友なるイムビーが、これに死刑の宣告を下したのであります。

マコーレーはこの時の死刑の実状を下のように伝えております。

「翌日未明に、絞首台の周囲に無数の人々が集まって来た。すべてが苦悩と恐怖の表情を浮べていた。彼らは最後の瞬間まで、いかにイギリス人でもこの偉大なる婆羅門僧を殺すのでなかろう、殺しはしまいと信じたかったのである。

遂に悲壮な行列が群衆の中を進んで来た。ナンダクマールは輿の中に端座し、擾(みだ)されぬ心の平静を示す眼差しであたりを見廻した。それは近親の者への告別である。近親者の泪と、思い惑えるように見えるその振る舞いは、流石の欧羅巴人の顔色を蒼ざめさせた。この告別は囚人の水のごとき冷静と対比して、強い印象を与えた。

会議の友人たちに宜しくと言い残して、彼はしっかりした足取りで刑台に上り、絞首台に向かって合図した。揺れたる彼の身体を見た無数の人々は、一斉に大きな叫喚を上げた。人々はこの惨ましき有り様を見て、泣き叫びながらフーグリ河指して走り行き、その河水に浴して穢れを潔めようとした」

実に憐れな話であります。

いま一つの例は、ヘスティングスがこれまた金を絞り取るためにウード国の一女王に加えた暴虐であります。彼は英国兵の一隊を派遣して王宮の門を占領し、女王を捉えて一室に幽閉したが、それでも財宝を提供することを肯んじなかったので、女王に忠実であり女王が最も親愛していた二人の老人を捕え、これを檻の内に投げ込み、死なんばかりに飢えさせた上、弱りきった両人をルクノーに護送して拷問にかけたのであります。こうして女王の心を痛ましめようというのであります。ここでまたマコーレーの言葉を引用致します。

「ルクノーで野蛮なる行為が行われている一方、女王はますます厳重に禁錮された。食物の差し入れはほんの一口か二口にすぎないから、二人の腰元は飢えて死んだ。あらゆる脅迫を行い尽くし、もはやいかなる手段も種切れとなった後、ようやく総督は彼女から120万ポンドを絞り上げた。ルクノーの二老人も初めて釈放された」

しかもこのような行為は、決してヘスティングスのみのことでなく、彼の後を継いで総督となったダルハウジも同様であったのであります。ダルハウジについては同じくイギリスの名高き歴史家シーレーが、いかに「横暴を極めた方法」で侵略を行ったか、「到底是認し難き数々の行為を敢えてしたか」を物語っております。

印度人同士を反目させて「漁夫の利」を得る

印度とイギリスとは波濤万里を隔てております。印度の民衆は爾(しか)く多数であります。従ってイギリスの印度征服は不可能とも考えられます。実際、イギリスが武力だけで印度を征服しようとしたならば、おそらく不可能であったろうと思われます。

しかしながらイギリスは、決して武力にのみ頼って印度を征服したのでありません。辛辣なる権謀術策を用いて、印度をその単純なる人民から奪い取ったものであります。イギリスは印度教徒と回教徒とを反目させ、藩王と藩王とを敵対させ、ジャット人とラージプト人を戦わしめ、そのジャット人・ラージプト人とマラーター人とを戦わしめ、ブンデラ人とロヒラ人と争わしめたのであります。

イギリス人は、あらゆる苦肉の策をもって彼らを離間することに成功し、彼らが無益の争闘に疲れ果てるに及んで、専ら漁夫の利を占めて来たのであります。イギリスはまた、条約を藩王と結んでは勝手にこれを破棄し、ことさらに藩王を酒と女に溺れさせ、苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)を行わねば財政が立ち行かぬように仕向けて、人民と反目させました。そうして一歩一歩、英国勢力を印度に 確立していったのであります。その一々を詳しく説明する余裕はありませんが、度々引用したマコーレーの『クライヴ論』及び『ヘスティングス論』、ジェームス・ミルの『英領印度史』、トレンの『亜細亜における我が帝国』、ベルの『バンジャブ併合史』などを御覧になれば、私の言葉が決して誇張でないことをお認めになることと存じます。そしていま挙げた書物は、ことごとくイギリス人自身の著書であります。

さて、ムガール帝国廃頽以後の印度諸藩王の政治はもとより善政でありませんでしたが、それでもなお東印度会社の統治より優っていたことは、ジェームス・ミルの『英領印度史』が正直にこれを認めております。

このイギリス人の虐政に対する抑え難き念懣が、1857年の印度兵叛乱でありますが、この叛乱中、並びに叛乱鎮定後におけるイギリス人の残忍酷薄は、世間の人が多く知らないところで、しかも彼らの印度に対する態度を最も赤裸々に暴露したものでありますから、2、3の例を、これもイギリス人の著書のうちから紹介しておきます。

第一はケー・A・マレソンの『印度叛乱史』第二巻の一節であります。

「戒厳令は布かれた。5月及び6月の立法会議によって制定された恐怖すべき条例が盛んに適用された。文官武官が等しく血腥き巡回裁判を開き、あるいは巡回裁判なしに土民の老幼男女を屠(ほふ)った。すでにして血に渇ける欲はさらに強くなった。叛乱に荷担したもののみならず、老人、女子、小児なども血祭りに上げられた。この事は印度総督が本国に送れる書類の中の、英国議会の記録に収められている。彼らは絞刑に処せられず、村々において焼殺され、または銃殺された。英人は臆面もなくこれらの残忍を誇って、あるいは一人の生者を余さずと言い、あるいは黒ん坊どもを片端から殴り飛ばすのは実に面白い遊戯だと言い、あるいは実に面白かったと言い、または書いている。権威ある学者の承認せる一著書には、3ヶ月の間、8輛の車が十字街または市場で殺された屍骸を運び去るため、朝から晩まで往来したとあり、またこのようにして六千の生霊が屠られたとある」

「我が軍の将校はすでに各種の罪人を捕え、あたかも獣を屠るがごとくこれを絞刑に処していた。絞首台は列をなして建てられ、老者・壮者は言語に絶する残酷なる方法をもって絞首された。ある時のごときは、児童等が無邪気に叛兵の用いし旗を押し立て、太鼓を打ちながら遊んでいるのを捕えて、ことごとくこれに死刑の宣告を与えた。裁判官の一人なりし将校は、これを見て長官の許に赴き、流涙してこれらの罪なき児童に加えられたる極刑を軽減せられんことを嘆願したが、遂に聴かれなかった」

「印度農民以上に悲惨なるものはない」

次はベルの『印度叛乱』第一巻の一節であります。

「予は面白い旅をした。我らは一門の大砲をのせたる汽船に乗り込み、左右両岸に発砲しつつ航行した。叛乱のあったところに着くと、船から上陸して盛んに小銃を発射した。予の二連銃はたちまち数人の黒ん坊を殺した。予は実に復仇に渇していた。我らは右に左に小銃を発射した。天に向かって発射せる銃火は、微風に揺られて叛逆者の上に復仇の日が来たことを示した。毎日我らは騒動の起こった村々を破壊し焼き打ちするために出て歩いた。予は政府並びにイギリス人に抵抗する一切の土民を裁判する委員の主席に推された。日々我らは8人乃至10人を屠った。生殺の権は我等の掌中に在った。

そして自分はこの権利を行うにいささかの容赦もなかったことを断言する。死刑を宣告された犯人は、頸(くび)に縄を巻いて、大木の下に置かれた馬車の上に立たされ、馬車が動けば犯人は吊り下って息絶えるのである」

印度はこのようにして英国のものとなったのであります。それならば、印度の統治が東印度会社の手を離れ、二重統治時代を去って、すべて英国政府の手に移った後に、印度は果たして幸福であったか。断じて否であります。まずイギリスは、数々の法律条例によって、印度在来の農業制度を根底から破壊し去りました。 そのために印度社会の経済的障壁であった村落共同体は亡び去り、農村はイギリス資本の支配の諸条件に都合いいように改革されましたので、印度農村は目も当てられぬ悲惨な状態に陥りました。ハーバート・コンプトンは「予は誓って言う。大英帝国において、印度農民以上に悲惨なるものはない。彼は一切を絞り取られてただ骨のみを残している」と言っております。彼らの多くは、腹一杯物を食った経験なくして死ぬのであります。常に精根を使い尽くしているので病に罹れば直ぐ斃(たお)れます。衣服はほとんど纏わず、子供に至ってはまったく裸であります。家には明りがなく、日暮れて月なき夜には、彼らは悄然として闇黒の裡に据(すわ)っているのであります。

1928年と言えば今から10年前です。この年にベンガル州の衛生長官は下のように報告して居ります――「ベンガル農村の大部分は、鼠でも一月とは生きていかれそうもない物を常食としている。彼らの生活は、不当なる食物のために非常に悪化しているので、悪疫の伝播を防ぐよしもない。昨年はコレラで12万人、マラリアで25万人、肺結核で35万人、腸チフスで10万人死んだ」と。

印度の手工業もまた壊滅しました。18世紀末から19世紀初めにかけて、イギリスは産業革命の時代でありますが、この革命は印度で搾取した黄金の力でいっそう早められたのであります。昔から世界最大の綿製品生産国であった印度に、イギリス製の綿糸綿布が氾濫するようになって、極めて多数の印度人は路頭に迷ってしまいました。

アメリカ国務長官からの非難

アメリカの国務長官であったブライアンは、音に聞こえた雄弁家として、我が国にもあまねく知られた政治家であります。この人がかつてロンドンで発行される『印度』という週刊新聞に「印度における英国の統治」と題する一文を発表したことがあります。ブライアンはこの論文の冒頭に、「正義とは何ぞ、この疑問は予の印度旅行中、不断に予の耳に響いていた。予がまだ法律学生たりしころ、予はウォレン・ヘスティングスの審問におけるシェリダンの演説を読んだ。その後16年にしてアメリカがマニラを取り、盛んに植民政策が論議されるようになると、予は印度における英国の統治を知らんとして、端(はし)なくもシェリダンの弾劾演説を想い出した。予はこれを読めば読むほど英国の不正なるを思った。ところがアメリカ人の多数は、年来イギリスの植民政策を賞賛しているので、予は我国にとりて極めて重大なる問題を、真剣に研究する機会を与えられるだろうと思って、大いなる期待をもって印度視察の途に上った。予は高級下級のイギリス官吏、印度教・回教・波斯教の教養ある人士と会談し、貧者、富者、都会の人、農村の人を視察し、統計・報告・演説筆記など、アメリカで手に入れられぬ文書を集めて調査した。そして印度における英国統治は、予の想像したるよりもはるかに悪く、はるかに苛酷に、はるかに不正なるを知った」

と申しております。次いで彼は印度視察中に知り得たる数々の不正を指摘したる後、次の言をもってその文を結んでおります――「何人(なんぴと)も植民政策を弁護するために印度を引照するなかれ。助けなき人民の上に無責任なる権力をふるうに当りて、智慧と正義とをもってすることのいかに人間として不可能事なるかを、イギリス人はガンジス河・インダス河の流域において立証している。英人はある利益を印度に与えたが、これに対して無法なる代償を強奪した。生きたる者に平和をもたらすと称えながら、幾千万の生霊を死者の平和に誘った。争闘に苦しむ民衆に秩序を与えると称えながら、合法的掠奪によって国土を極度の貧困に陥れた。掠奪というは過言かも知れない。ただしいかに言葉を飾るとも、現在の不当なる政治を浄めることは出来ない」

これが実にイギリスの印度統治であります。

【佐藤氏による解説】

19世紀の英中関係

(つづきです)

もっともイギリスは、ヨーロッパ列強、場合によってはアメリカと覇権獲得戦争を行うことは想定していたが、弱いアジア諸国はトーナメント戦への出場権すら持っていないと考えていたので、大川の発想とイギリス帝国主義の現実はうまくかみ合わない。第三章で日露戦争前後にヨーロッパで黄禍論が流行したことについて触れたが、イギリスで黄禍論はほとんど唱えられなかった。これは日英同盟でイギリスが日露戦争における日本の勝利に利益を見出していたということだけでは説明できない。なぜなら、黄禍論のような人種主義的言説、排外主義的言説は、政治エリートの思惑で統制できず、マスメディアや広範な国民の間で流通する性格を帯びているからだ。イギリスで黄禍論が流行しなかったのは、イギリス人全体が、いわば集合的無意識として、日本人や中国人がイギリスに脅威を与えるほどの力はもっていないし、これからももつことはないと考えていたからである。イギリスの対中国政策を見るならば、筆者の評価が極論ではないことが理解していただけると思う。

(つづく)

構成・獅子風蓮