県南東部・伊豆半島北・狩野川中流・田方郡修善寺町、空海が806-810年に発見したと伝わる「修善寺温泉」の町。

南北朝期に「足利基氏」に執事職解任された「畠山国清」が立てこもった「修善寺城(小立野)」があった。

1596年頃から「大久保長安」開墾のー瓜生野金山は30年掘削されている。一時衰退した「修善寺紙・立野半紙」室町時代に復活している。

「独鈷の湯」狩野川にある露天風呂。

虎渓橋の河原にある。-病気の父を助けようと若者が、持っていた独鈷(鉄銅の仏具の棒)掘り当てた温泉ー弘法大師(空海)にまつわる伝説

空海は、他にも湧水(温泉)で村を救亥救済したとある。-弘法清水・弘法水・弘法井戸・杖立て井戸・お大師水・弘法願水等ー

狩野川支流桂川の河原にある「独鈷の湯」

温泉街ー風の径ー

竹林の小径から、桂川を望む。ギャラリー等が、小径を抜けると、その先に「赤蛙公園」、遊歩道があり、先に、「源範頼の墓」へと続いている。

径の途中には、配湯所と呼ばれる「貯湯槽」(過去温泉の需要が高まるにつれて、温泉管理が無秩序であった為に源泉の主要含有量が低下したことも)

その後、2つの配湯所を作り、第1配湯所で必要量の温泉を集め、第2配湯所が、

竹林の径

「修善寺」

山号ー肖盧山、創建は、空海の弟子「杲隣」、真言宗であったが、北条早雲再建し曹洞宗になる。

鎌倉時代、宋の蘭渓道などが修法している

1194年源頼朝に幽閉された弟「源 範頼」は、梶原景時に襲われ自刃し、鎌倉2代将軍「頼家」が幽閉・殺害、、、修善寺物語(岡本綺堂)

我が国最古の金銅独鈷・木造大日如来坐像・木造釈迦如来坐像ー重文が安置されている。

源頼家 1182-1204 頼朝の長男、 鎌倉2代将軍 北条氏を討とうとしたが破れ、修善寺へ幽閉、三代将軍に実朝となる。若くして破滅した将軍

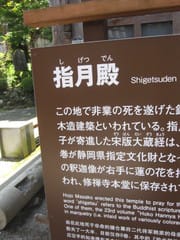

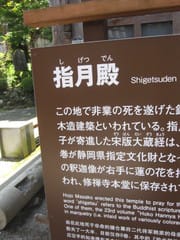

「指月殿」

伊豆最古の木造建築と言われる指月殿、

北条政子が2代将軍の菩提所として建立した。

指月とは経典を意味し、禅家が愛用している不立文字を解く言葉。

鎌倉から送られてきた5~6千巻にも及ぶ宋版大蔵経を収める経堂で、大部分の経本は散失してしまい、わずかに「放光般若波羅密経・巻第二十三」だけが残り、巻末には「為征夷大将軍左金吾督源頼家菩提 尼置之」という政子の墨書がある。

現在は修善寺の宝物館に保存。

本尊である釈迦如来坐像(県指定文化財)は、蓮の花を持った禅宗式という珍しい形をしており、杉を中心にした寄木造りで高さ203cmもあり、

この種の像としては伊豆最大のもの。

阿吽二体の仁王像は、本尊よりさらに古く藤原時代の作と言われ、修善寺の全盛時には寺門の入口を守っていたとされている。

本尊ともども大変貴重な三体は、昭和57年(1983年)に2年の歳月を掛けて修復。

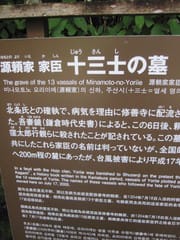

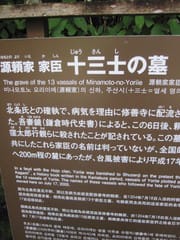

源頼家の墓と 主君の暗殺の敵討ちを13 士が計画したが、事前にそのことが北条方に漏れ、撃取られた家臣の13士の墓。

「源範頼」 兄頼朝に謀反を疑われ不運の武将。

範頼公の墓、源範頼は、源頼朝の異母弟、母は遠江国池田宿の遊女だったといわれている。

1159年の「平治の乱」後、藤原範季に養育されたことから、その一字をとり「範頼」と名乗り、「源平合戦(治承・寿永の乱)」で

源義経とともに頼朝の代官として活躍し、1193年、、頼朝が催した富士裾野の巻狩りの際に起こった「曽我兄弟の仇討ち」をきっかけに

失脚してしまう。

「吾妻鏡」、「曽我兄弟の仇討ち」は5月28日に発生。頼朝は無事だったが、鎌倉には「頼朝も討たれた」という誤報が伝わる。

心配する北条政子に対して範頼は「私がいるから心配ない」と言ったのだという。しかし、この言動が頼朝から謀叛の疑いをかけられ、8月2日、

範頼は疑いを晴らすため、頼朝に起請文を提出するが、起請文の署名に「源範頼」と記してしまう。

この事に頼朝は「源家の一族と思っているのだろうが、すこぶる思い上がりである」といって激怒し、8月10日には、範頼の家人当麻太郎という者が

頼朝の本心を確かめようと頼朝の寝室の床下忍び込むという事件が発生した。

ますます立場の悪くなった範頼は、8月17日、伊豆修禅寺に幽閉され、間もなく梶原景時に攻められ自刃したと伝えられている。

源 範頼公の墓

達磨山東斜面を流下する狩野川・桂川沿いに形成された温泉街で、歴史は古く弘法大師と文学とのゆかりも深い。

我々の新婚旅行は、交通公社の「寿コースの2泊3日、熱海・伊豆一周」で、最後が、修善寺温泉で解散、その当時の賑わいは無い。

岡本綺堂ー修善寺物語ーの舞台でもある。夏目漱石のー修善寺日記の碑もある。

次回は天城方面

南北朝期に「足利基氏」に執事職解任された「畠山国清」が立てこもった「修善寺城(小立野)」があった。

1596年頃から「大久保長安」開墾のー瓜生野金山は30年掘削されている。一時衰退した「修善寺紙・立野半紙」室町時代に復活している。

「独鈷の湯」狩野川にある露天風呂。

虎渓橋の河原にある。-病気の父を助けようと若者が、持っていた独鈷(鉄銅の仏具の棒)掘り当てた温泉ー弘法大師(空海)にまつわる伝説

空海は、他にも湧水(温泉)で村を救亥救済したとある。-弘法清水・弘法水・弘法井戸・杖立て井戸・お大師水・弘法願水等ー

狩野川支流桂川の河原にある「独鈷の湯」

温泉街ー風の径ー

竹林の小径から、桂川を望む。ギャラリー等が、小径を抜けると、その先に「赤蛙公園」、遊歩道があり、先に、「源範頼の墓」へと続いている。

径の途中には、配湯所と呼ばれる「貯湯槽」(過去温泉の需要が高まるにつれて、温泉管理が無秩序であった為に源泉の主要含有量が低下したことも)

その後、2つの配湯所を作り、第1配湯所で必要量の温泉を集め、第2配湯所が、

竹林の径

「修善寺」

山号ー肖盧山、創建は、空海の弟子「杲隣」、真言宗であったが、北条早雲再建し曹洞宗になる。

鎌倉時代、宋の蘭渓道などが修法している

1194年源頼朝に幽閉された弟「源 範頼」は、梶原景時に襲われ自刃し、鎌倉2代将軍「頼家」が幽閉・殺害、、、修善寺物語(岡本綺堂)

我が国最古の金銅独鈷・木造大日如来坐像・木造釈迦如来坐像ー重文が安置されている。

源頼家 1182-1204 頼朝の長男、 鎌倉2代将軍 北条氏を討とうとしたが破れ、修善寺へ幽閉、三代将軍に実朝となる。若くして破滅した将軍

「指月殿」

伊豆最古の木造建築と言われる指月殿、

北条政子が2代将軍の菩提所として建立した。

指月とは経典を意味し、禅家が愛用している不立文字を解く言葉。

鎌倉から送られてきた5~6千巻にも及ぶ宋版大蔵経を収める経堂で、大部分の経本は散失してしまい、わずかに「放光般若波羅密経・巻第二十三」だけが残り、巻末には「為征夷大将軍左金吾督源頼家菩提 尼置之」という政子の墨書がある。

現在は修善寺の宝物館に保存。

本尊である釈迦如来坐像(県指定文化財)は、蓮の花を持った禅宗式という珍しい形をしており、杉を中心にした寄木造りで高さ203cmもあり、

この種の像としては伊豆最大のもの。

阿吽二体の仁王像は、本尊よりさらに古く藤原時代の作と言われ、修善寺の全盛時には寺門の入口を守っていたとされている。

本尊ともども大変貴重な三体は、昭和57年(1983年)に2年の歳月を掛けて修復。

源頼家の墓と 主君の暗殺の敵討ちを13 士が計画したが、事前にそのことが北条方に漏れ、撃取られた家臣の13士の墓。

「源範頼」 兄頼朝に謀反を疑われ不運の武将。

範頼公の墓、源範頼は、源頼朝の異母弟、母は遠江国池田宿の遊女だったといわれている。

1159年の「平治の乱」後、藤原範季に養育されたことから、その一字をとり「範頼」と名乗り、「源平合戦(治承・寿永の乱)」で

源義経とともに頼朝の代官として活躍し、1193年、、頼朝が催した富士裾野の巻狩りの際に起こった「曽我兄弟の仇討ち」をきっかけに

失脚してしまう。

「吾妻鏡」、「曽我兄弟の仇討ち」は5月28日に発生。頼朝は無事だったが、鎌倉には「頼朝も討たれた」という誤報が伝わる。

心配する北条政子に対して範頼は「私がいるから心配ない」と言ったのだという。しかし、この言動が頼朝から謀叛の疑いをかけられ、8月2日、

範頼は疑いを晴らすため、頼朝に起請文を提出するが、起請文の署名に「源範頼」と記してしまう。

この事に頼朝は「源家の一族と思っているのだろうが、すこぶる思い上がりである」といって激怒し、8月10日には、範頼の家人当麻太郎という者が

頼朝の本心を確かめようと頼朝の寝室の床下忍び込むという事件が発生した。

ますます立場の悪くなった範頼は、8月17日、伊豆修禅寺に幽閉され、間もなく梶原景時に攻められ自刃したと伝えられている。

源 範頼公の墓

達磨山東斜面を流下する狩野川・桂川沿いに形成された温泉街で、歴史は古く弘法大師と文学とのゆかりも深い。

我々の新婚旅行は、交通公社の「寿コースの2泊3日、熱海・伊豆一周」で、最後が、修善寺温泉で解散、その当時の賑わいは無い。

岡本綺堂ー修善寺物語ーの舞台でもある。夏目漱石のー修善寺日記の碑もある。

次回は天城方面