「市川市」

縄文時代より栄え、市内には「堀之内貝塚、姥山貝塚、曽谷貝塚等」多数の貝塚があり、その集中度は国内最大級と云う。

律令時代には、市域に「下総国の国府」が置かれ、「真間」に「手児奈という絶世の美少女がいたという伝説がある。

そのうわさは遠く都にまでとどき「万葉集」に詠まれるほど。東国(関東)を、代表する地域だったと思われる。

市川の歴史は古く、市内北部の台地上には、旧石器時代の遺跡がいくつかあるー(丸山遺跡、権現原遺跡、今島田遺跡等)。

貝塚等縄文時代の遺跡は約60箇所にのぼる。さらに、弥生時代の遺跡も何箇所かある(須和田、杉ノ木台、小塚山、宮久保、国府台等)。

国府台より広がる高台は、常に、市川一帯の歴史を担っている。

古墳時代初めには小集落ができた(北根、前原、鳴神山、杉ノ木台)。

古墳はこのときはまだないが、その後、この高台上にも多くの古墳が築かれた。

法皇塚古墳(現・東京医科歯科大構内)、弘法寺古墳(真間山弘法寺敷地内)、明戸古墳(里見公園内)の3基の前方後円墳のほか、国府台近辺だけで約30箇所の古墳があったと推定されている(国府台古墳群)。

その後、国府台に律令制により国府が置かれ、下総国の中枢となった。

10世紀には平将門の乱に巻き込まれ、12世紀には石橋山の合戦に敗れて安房国に落ち延びた「源頼朝」が、上総広常と下総国府で合流して軍勢を立て直し15世紀には太田道灌が国府台に仮陣を置き、その弟の太田資忠が国府台城を築城した。

16世紀には、国府台城は、里見義堯ら里見氏と後北条氏との間で2度にわたり戦われた「国府台合戦」の舞台。

「JR武蔵野線・市川大野」駅ー神奈川鶴見(西船橋)起点94.7km・府中本町から65.9km、開業昭和53年

市川大野緑台地に、和風庭園「万葉植物園」-入園無料

万葉集に詠まれている四季を通じ約155種の植物が所狭しと展示されている。

庭園面積ー3387m2・平成元年に開園された。

万葉の歌人ー「山部赤人」奈良時代初期の宮廷歌人・和歌49首載っている。が赤人のの名は歴史書に無い、

(下級官人で終わったと思われる)

歌からは、藤原氏と親しい関係であったようである。地方回りの国府の役人を歴任したようである。万葉代表者

「柿本人麻呂」代表歌人、7世紀の後半、人麻呂は、春日氏の同族で中でも柿本氏は名門に生まれている。

皇子・皇女の為に多くを残している。和歌88首、壬申の乱で失脚し、流されたのではとする説もある・石見国。(大友皇子に仕えている)

平安時代では人麻呂は和歌の神として祀っている。

万葉集は、約4500首の歌が、その三分の一が、何らかの(150種以上)植物を詠んでいる。

朝顔・紫陽花・女郎花・楓・杜若・片栗・桔梗・葛・・・・。

園内は、せせらぎと、池、藤棚、石灯篭・・、ゆったりとした雰囲気。

大野「将門伝説」-下総には各地に将門伝説がー

大野台地に、「城山」と呼んでい所が、

この地域には、各所に土塁や空堀の跡がみられ、また昔の字名には、御門、殿内、殿台、殿台下、迎米、馬寄場、一ノ谷、ニノ谷というような

中世城郭の形跡をとどめる地名が残されていると云う。

伝承によると平将門が築いた下総西部を鎮圧するための出城であるということで、現在・第五中学校敷地の北端にある小さな石の祠を、

今でも「将門さま」と称して供養を続けている人も。

現在の遺構からは将門の時代と結び付けることはむずかしく、戦国時代に属するものと考えられている。

天満宮(御門)・第五中学校のグランドをはさんだ北側の高台に建つ天満宮は、

関東の覇者として君臨した平将門が、938年、京都の天満宮(北野神社)を、この地に勧請したものであると伝えている。

それは、菅原道真公の像を描いた掛軸に「抑天満宮者 人王六十一代 朱雀天皇御宇 天慶元年 平親王将門公 皇都天満宮 下総大野ニ移ス」と。

その由来を記したものが残されている。

大野の地域には城山台地を中心に平将門伝説が古くから伝えられ、また信仰されてきた。

市川市域に残る「将門伝説」には、市域の北東部、即ち、この大野の将門崇拝伝説に対して、中部以南では菅野の不動院・御代院・八幡不知森などに、

将門調伏伝説が伝えられる。将門伝説は、船橋・佐倉・成田などにも。

国指定文化財「曽谷貝塚跡」-面積50111.87㎡、公有32159.92㎡の広い規模ー

東西210m・南北240m・緩やかな傾斜する台地上に。縄文時代中期~後期ー遺構・竪穴住宅の集落で、明治以降何度も発掘調査。

昭和37年「遺跡横断調査」で、多くの出土物を発見している。貝は蛤・貝層・土偶・何種の土器・埋葬人骨などが

曽谷は、北原白秋・永井荷風・幸田露伴が愛した地

曽谷春日神社

「国分川に架かる橋・国分橋」利根川(江戸川)水系一級河川

水源は、松戸市五香ー東国分で春木川と合流し真間川・江戸川へ。国分寺跡へ向かうと「腹切様」と云う石塔が

長さー8.5km

「下総国分寺跡」-国の史跡ー

国府台の南端、かっては、「金光明寺」と号している。江戸時代は、寺領15石を拝領の寺、明治22年国分山・国分寺に。

戦国時代「国府台合戦」や火災で、詳細な文献は失われている。境内の発掘調査などから礎石などが出土し、多く残されている。

「宝珠院」真言宗豊山派・下総33か所観音・市川七福神(毘沙門天)

奈良時代、聖武天皇ー日本各地に建立された国分寺で、下総国分寺・後継寺院にあたる。

境内は、国分寺跡上に位地している。

国分橋 石塔 門

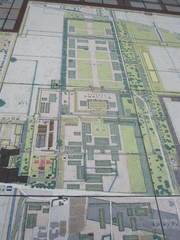

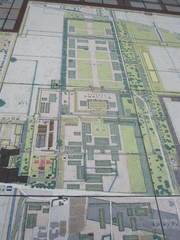

「法隆寺式伽藍配置」

塔は、西・金堂ー東西25.5m南北22.m、講堂ー東西27m、南北19m東に・七重塔は、18m。

国分寺伽藍配置図

本堂

天満宮 筑前黒田家に召し抱えられた「山崎茂右衛門基久家の歴史」の碑?

下総国分尼寺跡

寺跡(広場に)

寺跡(広場に)

寺跡(広場に)

庚申塔

2014年3月「奈良・平城京」掲載。

「平城京」

古都の奈良は、710年の平城京への遷都に始まると云える。784年の長岡亰への遷都、10年後の平安京により「平城京も終わりを告げる

社寺は、奈良にとどまったが、廃都し大半は衰退していく。

皇室の保護を受けた「東大寺・興福寺・春日社」の藤原氏の勢力で発展させている。中でも、興福寺は、顕著であった。寺は、荘園を増大させると同時に、12世紀には、春日社を薗氏は池に置くことになる。春日社の神威を利用して、東大寺など一部の社寺を除い大和国の社寺を

末社・末社化させ、その豪族・土豪をも従属させていく。この状態は中世末期まで続くことになる。

1180年の源平合戦で焼き尽くされるが、のちに復興再建され以前よりまして偉容を呈するようになる。

奈良に大きく影響を与え、門前郷の形成である。鎌倉時代末で街の姿が出来ている。

町の大半が「興福寺郷」で、寺門郷(南都七郷)・一乗院門跡郷・大乗院門跡郷の3つに分かれている。春日社は興福寺郷、元興寺郷は、

「治承の兵火」の後大乗院門の支配を受ける存在になった。鎌倉時代に入り、中期に、一乗院・北市ー大乗院・南市ー1414年寺門郷は、

中市が開設している。しかし、交通・店舗商業の発達で中市を除き廃絶された。

都と川、市街地に排水路をつくるために、佐保川や秋篠川の流れを変え、新たに人工的に水路をつくる。

宮殿や屋敷を建てるために必要な木材は、藤原京から建物をうつし、不足分は滋賀県の田上山から切り出し、筏にして宇治川、木津川を通り、木津で陸あげして都に運んだのである。

平城京への遷都は、707年に遷都の議論をし、710年には遷都するという、かなり急なもの、この早急な遷都を可能にしたのは、

藤原京から多くの建物がうつされたからだといわれている。

平城京の大路・小路には、道の両側に、下水、排水の役目をもった溝をつくり、排水は、秋篠・佐保川や人工的につくった川に流れこむようにつくられている。

近鉄京都線が跨ぐ「秋篠川」、名もゆかしい秋篠の里、光仁天皇氏寺「秋篠寺」は、雑木林に囲まれた上流に、

「平城宮」跡は、幻想的な野原、広大である、野原が続く。だが、只の野原ではない、かって世界的規模のメマガノポリスの心臓部があった

都の中心平城京あとである。在都74年間、唐の新羅などが大陸から渡来し異国の文化と国内各地の物産品など続々と平城京を目指した所。

人・物・金・情報など集結した国際都市でもあった。しばらく野原に立ちすくんでいた。

694年藤原京・天武天皇(天皇中心国家に)・天武天皇の妻持統天皇女帝・文武天皇・元明天皇710年「平城京遷都」

奈良時代の天皇は、元明天皇(708~714)女帝・元正天皇(715~723)女帝・聖武天皇(724~751)後半期から光明皇后が実権をもつ・孝謙天皇(752~758)女帝・淳仁天皇(759~763)実質的には孝謙天皇が実権をもっていた。

称徳天皇(764~769)女帝 (孝謙天皇の再即位)・光仁天皇(770~773)と続く。

奈良7代70年の帝都「平城京」の中心、広さ約120ha 内裏・朝堂院「公式儀式を行う」・官庁街・東院の四ブロックに

「資料館」は、奈良文化研究所が昭和34年から発掘調査をしている。

その成果を分りやすく展示し、宮殿内部を模型などで出土品と展示している。

遺構展示館は、発掘した状態をそのまま見る事が出来、北棟奈良時代4回の建て替えられた柱跡・井戸。又南棟の大量のレンガ敷き詰め建築が見られる。

奈良時代後半の「西宮」は殆ど残っていないが、大極殿の基壇・階段の地覆石の跡と見られる溝状遺構が部分的に検出したと云う。

それにより、基壇・階段・規模が確定されたと云う。

資料館無料、いろいろイベントがある。 9時(10時)~16時

一時は、「あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛り成り」と詠まれるほどの栄華を誇っていた平城京も100年以降荒廃し続け田畑に変貌し見る影もなくなってしまった。

現在、少しずつ整理されてきたが残念ながら、ただの歴史公園に。

官庁街路 近鉄奈良線が 越えると二条大路

710年飛鳥にちかい「藤原京」から、奈良盆地の北端に新しくつくられた「平城京」は、唐の長安をモデルにして設計され、南北約5km

東西約6km、都の中央北端には政治の中心となる「宮」がつくられ、約1km四方の広さで、大極殿・朝堂院・天皇の住まい内裏・周囲に国の役所が建ち並んでいた。

聖武天皇が、740-745年間、都を移し、改築している。

十二堂跡と朝堂院(遠方に朱雀門と近鉄線) 第一次「大極殿」屋根の形に特徴が

「大極殿」宮殿の中でも最も重要な建物、即位の儀式・元旦の朝賀など、天皇の玉座(高御座)が置かれた。

間口44m・奥行20m・屋根の高さ27mで、平成22年(平城遷都1300年記念)復元完成している。

「聖武天皇」が745年戻って新たに出来た「第二次大極殿」明治末発見している。

「第一次大極殿」屋根の形 天皇の玉座(高御座)

「朱雀門」は、平城宮の正門・朱雀門。

その前では外国使節の送迎を行ったり、大勢の人達が集まって歌垣などを行ったりし、正月には天皇がこの門まで出向き、新年のお祝いをすることもありました。朱雀門の左右には高さ5.5mの築地がめぐり、130haの広さの宮城を取り囲んでいたと云う。

聖武天皇によって752年に創建、西大寺は右京の北方に位置し、称徳天皇により天平神護元年 765年に創建された。

これらに法隆寺を加えて七大寺(南都七大寺)と称する。

この他、法華寺、唐招提寺、菅原寺(喜光寺)、新薬師寺、紀寺(子院が残る)、西隆寺(廃寺)などがあった。

2006年3月10日、大和郡山市教育委員会らが、平城京が十条大路まで造られていたのは確実であると発表した。

下三橋遺跡で発見された道路の遺構に加え、羅城(城壁)跡の一部が発見された事に依る。この羅城は中国の都城の様な土壁ではなく、南面だけは高い築地塀があったが他は簡単な瓦葺きの板塀ではないかと推定されている。

第二次大極殿は745年聖武天皇が「柴香楽宮・大極殿」を造る 発掘調査中

「平城天皇楊梅陵」

桓武天皇の第一皇子。母は、皇后藤原乙牟漏。種継暗殺事件に関与したとして皇太子を廃された叔父の早良親王に代わって皇太子となり、桓武帝崩御によって即位。

重なる遷都や蝦夷征伐軍の派遣で疲弊していた財政緊縮のため、役所の統廃合や地方行政の円滑化を行った。

長期政権だった、父桓武天皇の治世を超える事に情熱を傾けるあまり、元来病身であった帝は今で言うノイローゼにかかり、実弟の神野親王(嵯峨天皇)に譲位する。即位からわずか3年の治世であった。

自らは上皇となって、京都から旧都の平城京へ移り引き籠もったが、健康の回復とともに、次第に嵯峨政権に干渉を始める。

その周囲にいたのが、藤原仲成・薬子の兄妹である。薬子は平城天皇の女御でもなく、尚侍という低い地位の女官だったが上皇の寵愛を受け、

兄の仲成と共に上皇に政治的な影響力を持つようになる。平安京遷都に不満を持つ旧勢力も周囲に集め、次第に平安京の勢力に匹敵するほどの状況となり、上皇は平城遷都の詔を発するなど「二所朝廷」と称されるほどであった。

薬子は、平城上皇が天皇時代の、妃(藤原縄主(式家蔵下麻呂の子)と藤原薬子(式家種継の子)の間の長女)の母であり、もともとは娘の付き添いで入内していたものであるが、平城天皇は妃よりその母を愛してしまったという経緯があると云う。

東院庭園の先、国道24号線に平城天皇楊梅陵

次回は、市川国府台へ

縄文時代より栄え、市内には「堀之内貝塚、姥山貝塚、曽谷貝塚等」多数の貝塚があり、その集中度は国内最大級と云う。

律令時代には、市域に「下総国の国府」が置かれ、「真間」に「手児奈という絶世の美少女がいたという伝説がある。

そのうわさは遠く都にまでとどき「万葉集」に詠まれるほど。東国(関東)を、代表する地域だったと思われる。

市川の歴史は古く、市内北部の台地上には、旧石器時代の遺跡がいくつかあるー(丸山遺跡、権現原遺跡、今島田遺跡等)。

貝塚等縄文時代の遺跡は約60箇所にのぼる。さらに、弥生時代の遺跡も何箇所かある(須和田、杉ノ木台、小塚山、宮久保、国府台等)。

国府台より広がる高台は、常に、市川一帯の歴史を担っている。

古墳時代初めには小集落ができた(北根、前原、鳴神山、杉ノ木台)。

古墳はこのときはまだないが、その後、この高台上にも多くの古墳が築かれた。

法皇塚古墳(現・東京医科歯科大構内)、弘法寺古墳(真間山弘法寺敷地内)、明戸古墳(里見公園内)の3基の前方後円墳のほか、国府台近辺だけで約30箇所の古墳があったと推定されている(国府台古墳群)。

その後、国府台に律令制により国府が置かれ、下総国の中枢となった。

10世紀には平将門の乱に巻き込まれ、12世紀には石橋山の合戦に敗れて安房国に落ち延びた「源頼朝」が、上総広常と下総国府で合流して軍勢を立て直し15世紀には太田道灌が国府台に仮陣を置き、その弟の太田資忠が国府台城を築城した。

16世紀には、国府台城は、里見義堯ら里見氏と後北条氏との間で2度にわたり戦われた「国府台合戦」の舞台。

「JR武蔵野線・市川大野」駅ー神奈川鶴見(西船橋)起点94.7km・府中本町から65.9km、開業昭和53年

市川大野緑台地に、和風庭園「万葉植物園」-入園無料

万葉集に詠まれている四季を通じ約155種の植物が所狭しと展示されている。

庭園面積ー3387m2・平成元年に開園された。

万葉の歌人ー「山部赤人」奈良時代初期の宮廷歌人・和歌49首載っている。が赤人のの名は歴史書に無い、

(下級官人で終わったと思われる)

歌からは、藤原氏と親しい関係であったようである。地方回りの国府の役人を歴任したようである。万葉代表者

「柿本人麻呂」代表歌人、7世紀の後半、人麻呂は、春日氏の同族で中でも柿本氏は名門に生まれている。

皇子・皇女の為に多くを残している。和歌88首、壬申の乱で失脚し、流されたのではとする説もある・石見国。(大友皇子に仕えている)

平安時代では人麻呂は和歌の神として祀っている。

万葉集は、約4500首の歌が、その三分の一が、何らかの(150種以上)植物を詠んでいる。

朝顔・紫陽花・女郎花・楓・杜若・片栗・桔梗・葛・・・・。

園内は、せせらぎと、池、藤棚、石灯篭・・、ゆったりとした雰囲気。

大野「将門伝説」-下総には各地に将門伝説がー

大野台地に、「城山」と呼んでい所が、

この地域には、各所に土塁や空堀の跡がみられ、また昔の字名には、御門、殿内、殿台、殿台下、迎米、馬寄場、一ノ谷、ニノ谷というような

中世城郭の形跡をとどめる地名が残されていると云う。

伝承によると平将門が築いた下総西部を鎮圧するための出城であるということで、現在・第五中学校敷地の北端にある小さな石の祠を、

今でも「将門さま」と称して供養を続けている人も。

現在の遺構からは将門の時代と結び付けることはむずかしく、戦国時代に属するものと考えられている。

天満宮(御門)・第五中学校のグランドをはさんだ北側の高台に建つ天満宮は、

関東の覇者として君臨した平将門が、938年、京都の天満宮(北野神社)を、この地に勧請したものであると伝えている。

それは、菅原道真公の像を描いた掛軸に「抑天満宮者 人王六十一代 朱雀天皇御宇 天慶元年 平親王将門公 皇都天満宮 下総大野ニ移ス」と。

その由来を記したものが残されている。

大野の地域には城山台地を中心に平将門伝説が古くから伝えられ、また信仰されてきた。

市川市域に残る「将門伝説」には、市域の北東部、即ち、この大野の将門崇拝伝説に対して、中部以南では菅野の不動院・御代院・八幡不知森などに、

将門調伏伝説が伝えられる。将門伝説は、船橋・佐倉・成田などにも。

国指定文化財「曽谷貝塚跡」-面積50111.87㎡、公有32159.92㎡の広い規模ー

東西210m・南北240m・緩やかな傾斜する台地上に。縄文時代中期~後期ー遺構・竪穴住宅の集落で、明治以降何度も発掘調査。

昭和37年「遺跡横断調査」で、多くの出土物を発見している。貝は蛤・貝層・土偶・何種の土器・埋葬人骨などが

曽谷は、北原白秋・永井荷風・幸田露伴が愛した地

曽谷春日神社

「国分川に架かる橋・国分橋」利根川(江戸川)水系一級河川

水源は、松戸市五香ー東国分で春木川と合流し真間川・江戸川へ。国分寺跡へ向かうと「腹切様」と云う石塔が

長さー8.5km

「下総国分寺跡」-国の史跡ー

国府台の南端、かっては、「金光明寺」と号している。江戸時代は、寺領15石を拝領の寺、明治22年国分山・国分寺に。

戦国時代「国府台合戦」や火災で、詳細な文献は失われている。境内の発掘調査などから礎石などが出土し、多く残されている。

「宝珠院」真言宗豊山派・下総33か所観音・市川七福神(毘沙門天)

奈良時代、聖武天皇ー日本各地に建立された国分寺で、下総国分寺・後継寺院にあたる。

境内は、国分寺跡上に位地している。

国分橋 石塔 門

「法隆寺式伽藍配置」

塔は、西・金堂ー東西25.5m南北22.m、講堂ー東西27m、南北19m東に・七重塔は、18m。

国分寺伽藍配置図

本堂

天満宮 筑前黒田家に召し抱えられた「山崎茂右衛門基久家の歴史」の碑?

下総国分尼寺跡

寺跡(広場に)

寺跡(広場に)

寺跡(広場に)

庚申塔

2014年3月「奈良・平城京」掲載。

「平城京」

古都の奈良は、710年の平城京への遷都に始まると云える。784年の長岡亰への遷都、10年後の平安京により「平城京も終わりを告げる

社寺は、奈良にとどまったが、廃都し大半は衰退していく。

皇室の保護を受けた「東大寺・興福寺・春日社」の藤原氏の勢力で発展させている。中でも、興福寺は、顕著であった。寺は、荘園を増大させると同時に、12世紀には、春日社を薗氏は池に置くことになる。春日社の神威を利用して、東大寺など一部の社寺を除い大和国の社寺を

末社・末社化させ、その豪族・土豪をも従属させていく。この状態は中世末期まで続くことになる。

1180年の源平合戦で焼き尽くされるが、のちに復興再建され以前よりまして偉容を呈するようになる。

奈良に大きく影響を与え、門前郷の形成である。鎌倉時代末で街の姿が出来ている。

町の大半が「興福寺郷」で、寺門郷(南都七郷)・一乗院門跡郷・大乗院門跡郷の3つに分かれている。春日社は興福寺郷、元興寺郷は、

「治承の兵火」の後大乗院門の支配を受ける存在になった。鎌倉時代に入り、中期に、一乗院・北市ー大乗院・南市ー1414年寺門郷は、

中市が開設している。しかし、交通・店舗商業の発達で中市を除き廃絶された。

都と川、市街地に排水路をつくるために、佐保川や秋篠川の流れを変え、新たに人工的に水路をつくる。

宮殿や屋敷を建てるために必要な木材は、藤原京から建物をうつし、不足分は滋賀県の田上山から切り出し、筏にして宇治川、木津川を通り、木津で陸あげして都に運んだのである。

平城京への遷都は、707年に遷都の議論をし、710年には遷都するという、かなり急なもの、この早急な遷都を可能にしたのは、

藤原京から多くの建物がうつされたからだといわれている。

平城京の大路・小路には、道の両側に、下水、排水の役目をもった溝をつくり、排水は、秋篠・佐保川や人工的につくった川に流れこむようにつくられている。

近鉄京都線が跨ぐ「秋篠川」、名もゆかしい秋篠の里、光仁天皇氏寺「秋篠寺」は、雑木林に囲まれた上流に、

「平城宮」跡は、幻想的な野原、広大である、野原が続く。だが、只の野原ではない、かって世界的規模のメマガノポリスの心臓部があった

都の中心平城京あとである。在都74年間、唐の新羅などが大陸から渡来し異国の文化と国内各地の物産品など続々と平城京を目指した所。

人・物・金・情報など集結した国際都市でもあった。しばらく野原に立ちすくんでいた。

694年藤原京・天武天皇(天皇中心国家に)・天武天皇の妻持統天皇女帝・文武天皇・元明天皇710年「平城京遷都」

奈良時代の天皇は、元明天皇(708~714)女帝・元正天皇(715~723)女帝・聖武天皇(724~751)後半期から光明皇后が実権をもつ・孝謙天皇(752~758)女帝・淳仁天皇(759~763)実質的には孝謙天皇が実権をもっていた。

称徳天皇(764~769)女帝 (孝謙天皇の再即位)・光仁天皇(770~773)と続く。

奈良7代70年の帝都「平城京」の中心、広さ約120ha 内裏・朝堂院「公式儀式を行う」・官庁街・東院の四ブロックに

「資料館」は、奈良文化研究所が昭和34年から発掘調査をしている。

その成果を分りやすく展示し、宮殿内部を模型などで出土品と展示している。

遺構展示館は、発掘した状態をそのまま見る事が出来、北棟奈良時代4回の建て替えられた柱跡・井戸。又南棟の大量のレンガ敷き詰め建築が見られる。

奈良時代後半の「西宮」は殆ど残っていないが、大極殿の基壇・階段の地覆石の跡と見られる溝状遺構が部分的に検出したと云う。

それにより、基壇・階段・規模が確定されたと云う。

資料館無料、いろいろイベントがある。 9時(10時)~16時

一時は、「あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛り成り」と詠まれるほどの栄華を誇っていた平城京も100年以降荒廃し続け田畑に変貌し見る影もなくなってしまった。

現在、少しずつ整理されてきたが残念ながら、ただの歴史公園に。

官庁街路 近鉄奈良線が 越えると二条大路

710年飛鳥にちかい「藤原京」から、奈良盆地の北端に新しくつくられた「平城京」は、唐の長安をモデルにして設計され、南北約5km

東西約6km、都の中央北端には政治の中心となる「宮」がつくられ、約1km四方の広さで、大極殿・朝堂院・天皇の住まい内裏・周囲に国の役所が建ち並んでいた。

聖武天皇が、740-745年間、都を移し、改築している。

十二堂跡と朝堂院(遠方に朱雀門と近鉄線) 第一次「大極殿」屋根の形に特徴が

「大極殿」宮殿の中でも最も重要な建物、即位の儀式・元旦の朝賀など、天皇の玉座(高御座)が置かれた。

間口44m・奥行20m・屋根の高さ27mで、平成22年(平城遷都1300年記念)復元完成している。

「聖武天皇」が745年戻って新たに出来た「第二次大極殿」明治末発見している。

「第一次大極殿」屋根の形 天皇の玉座(高御座)

「朱雀門」は、平城宮の正門・朱雀門。

その前では外国使節の送迎を行ったり、大勢の人達が集まって歌垣などを行ったりし、正月には天皇がこの門まで出向き、新年のお祝いをすることもありました。朱雀門の左右には高さ5.5mの築地がめぐり、130haの広さの宮城を取り囲んでいたと云う。

聖武天皇によって752年に創建、西大寺は右京の北方に位置し、称徳天皇により天平神護元年 765年に創建された。

これらに法隆寺を加えて七大寺(南都七大寺)と称する。

この他、法華寺、唐招提寺、菅原寺(喜光寺)、新薬師寺、紀寺(子院が残る)、西隆寺(廃寺)などがあった。

2006年3月10日、大和郡山市教育委員会らが、平城京が十条大路まで造られていたのは確実であると発表した。

下三橋遺跡で発見された道路の遺構に加え、羅城(城壁)跡の一部が発見された事に依る。この羅城は中国の都城の様な土壁ではなく、南面だけは高い築地塀があったが他は簡単な瓦葺きの板塀ではないかと推定されている。

第二次大極殿は745年聖武天皇が「柴香楽宮・大極殿」を造る 発掘調査中

「平城天皇楊梅陵」

桓武天皇の第一皇子。母は、皇后藤原乙牟漏。種継暗殺事件に関与したとして皇太子を廃された叔父の早良親王に代わって皇太子となり、桓武帝崩御によって即位。

重なる遷都や蝦夷征伐軍の派遣で疲弊していた財政緊縮のため、役所の統廃合や地方行政の円滑化を行った。

長期政権だった、父桓武天皇の治世を超える事に情熱を傾けるあまり、元来病身であった帝は今で言うノイローゼにかかり、実弟の神野親王(嵯峨天皇)に譲位する。即位からわずか3年の治世であった。

自らは上皇となって、京都から旧都の平城京へ移り引き籠もったが、健康の回復とともに、次第に嵯峨政権に干渉を始める。

その周囲にいたのが、藤原仲成・薬子の兄妹である。薬子は平城天皇の女御でもなく、尚侍という低い地位の女官だったが上皇の寵愛を受け、

兄の仲成と共に上皇に政治的な影響力を持つようになる。平安京遷都に不満を持つ旧勢力も周囲に集め、次第に平安京の勢力に匹敵するほどの状況となり、上皇は平城遷都の詔を発するなど「二所朝廷」と称されるほどであった。

薬子は、平城上皇が天皇時代の、妃(藤原縄主(式家蔵下麻呂の子)と藤原薬子(式家種継の子)の間の長女)の母であり、もともとは娘の付き添いで入内していたものであるが、平城天皇は妃よりその母を愛してしまったという経緯があると云う。

東院庭園の先、国道24号線に平城天皇楊梅陵

次回は、市川国府台へ