正式名はせ

正式名はせ正式名は補陀洛山(ふだらくさん)千手院那古寺ですが、那古観音と通称されている。 補陀落とは、南方の海上にあるとされる観音菩薩の住処。

寺伝によれば行基は、元正天皇の病気平癒を祈るため那古を訪れ、海中より上げた異木で彫った千手観世音菩薩を安置して祈願。

無事、元正天皇の病は平癒し、天皇の勅によりこの那古寺が創建されたのだという。

1703(元禄16)年の元禄の大地震で倒壊し、大正12年の関東大震災でも被災したが、その都度再建され、平成22年には観音堂(本堂)の平成の大改修も完了し、美しい境内が蘇っています。

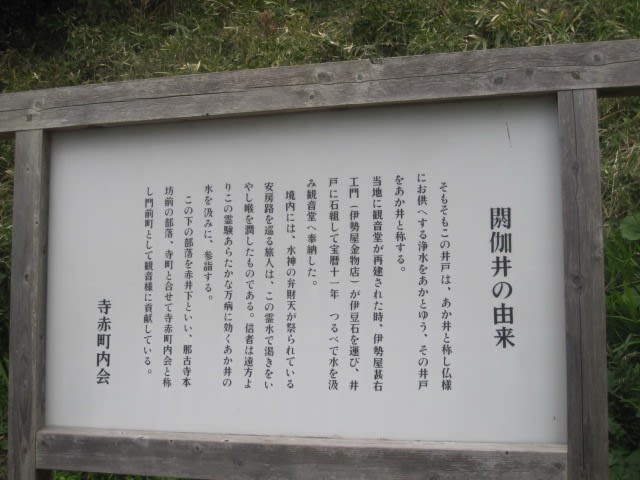

那古寺裏参道には閼伽井弁天(あかいべんてん)が祀られている。

1703(元禄16)年の地震で倒壊した寺を再建する際に、「伊勢屋金物店」伊勢屋甚右衛門が伊豆石を運び、井戸に石組したというのが霊水の閼伽井(あかい)。

往時には参詣の人々ののどを潤した井戸です。

坂東三十三観音の結願寺で関東八十八ヶ所第56番霊場

多宝塔

境内には千葉県の有形文化財に指定される観音堂、多宝塔のほか、仁王門や和泉式部の供養塔などがあり、本尊の木造千手観音立像は、高さ1.5mのクスの木の一本造りで国の重要文化財にも指定されている。

ほかに、鎌倉末期作の銅造千手観音立像(国重要文化財)や繍字法華経普門品など多数の宝物を収蔵している。

本堂の裏手から那古山山頂の潮音台まで続く遊歩道もあり、春は桜見物を兼ねた参拝客でにぎわいを見せます。

かつては山上の古屋敷に建っていましたが、1703(元禄16)年の大地震で倒壊し、1759(宝暦9)年、岡本兵衛を奉行として、中腹に再建されたもの。

江戸時代には観音堂のすぐ足もとまで波が寄せていましたが、地震の隆起で海岸が後退したのだとか。

また坂東三十三観音の結願所、安房国札三十四観音霊場の1番、関東八十八箇所の56番にもなっている。

坂東三十三ヶ所

鎌倉から始まる長大な巡礼道「坂東三十三ヶ所観音霊場」は、鎌倉時代に、西国霊場を模してつくられた札所。

第一番は鎌倉の杉本寺で1都6県の広範囲にまたがり那古寺(那古観音)で結願するまで全行程は1300kmにも及びます。

那古寺観音堂

本堂

船形漁湾・海水浴場が

那古船形駅