伊達家の菩提寺「大年寺跡」で、現在野草園。

仙台中心市街・広瀬川愛宕大橋でテレビ塔が建っている「大年寺山・茂ヶ崎山」に、四代藩主 綱村によって建立された。

1697年建立した黄檗宗の寺跡。山号「両足山」、明治に廃されている。(惣門が残っている)、山の山頂から中腹にかけて「野草園」

約1100種あると云う。

政宗は、徳川家康の許可の許可で、1600年広瀬川に面して青葉山丘陵東端ー高さ約120m・川水面約90m「青葉城」築いた。

それまでは、宮城県北部「岩出山」。ここは、豊臣秀吉に没収、が、回復し、領地拡大、中心地に拠点が青葉城。

1603年、本丸の大部分が完成している。

二代忠宗が二の丸を設け、三の丸や大身侍屋敷など広瀬川右岸に置かれていった。段丘面上の原野を開拓建設されていく。

城の大手門から大橋を渡って東に伸ばし・大町・芭蕉の辻・南北に国分町が定められている。

岩出山から家臣・町人・寺方など合せ「約1万1000戸・約5万2000人」が移住とある。

Ⅰ戸約700m2の屋敷内に植えられた樹木・社寺林周辺丘陵地に植林、これが1910年「杜の都・仙台」呼ばれる基になっている。

街造りに欠かせないのが「水」、広瀬川の上流から取水した水路「四ツ谷用水」は、1620年に一部完成させている。

城下の井戸水を涵養すると同時に「消防用水・雑用水・農業用水・水車用水・窒業用水・その排水路」は、現在でも組み込まれていると云う。

伊達正宗公騎馬像

独眼竜猛将ー伊達正宗

1585年ー蘆名方武将「二本松城主・畠山義継」射殺、二本松城攻略。

1586年ー二本松城手中に。

1588年ー大崎氏討伐出兵ー大敗・蘆名氏連合軍郡山に進攻一戦が和議なる。母保春院(義姫)仲介により「最上・大崎・黒川の三氏と和睦)

1589年ー磐梯山麓摺上原の戦い・蘆名・佐竹連合軍と決戦、正宗軍大勝ー本拠地米沢から会津黒川城へ。

1590年ー豊臣秀吉小田原北条攻め・政宗毒殺未遂事件、弟小次郎誅殺、小田原攻め遅参・秀吉黒川城入り「奥羽仕置を命令」-領地半減。

1592年ー奥羽から朝鮮渡海ー1598年秀吉死去。

1599年ー政宗長女「五郎八姫」徳川家康6男「松平忠輝」と婚約。

1600年ー家康上杉景勝討伐に加勢「白石城」落とす。-関ヶ原の戦い・出羽に派兵(最上氏要請)。

1601年ー仙台城に移る。3年後、徳川家康征夷大将軍就任ー江戸幕府開かれる。

1613年ーローマ教皇のもとに慶長遣欧使節派遣。

1614年ー大坂冬の陣1万の軍勢で参戦・夏の陣も出陣。

1636年ー70歳で死去。

大手門

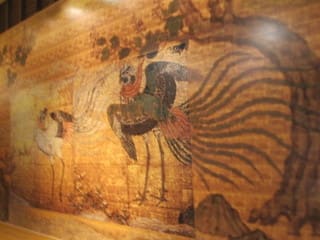

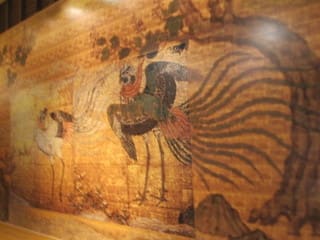

「上段の間」床の間を実寸大再現ー華麗な障壁画は松島町「鳳鳥図屏風」、後に紹介

「仙台城」

初代仙台藩主・伊達政宗によって造営された城。関ヶ原合戦後、徳川家康の許可を得て、1600年、城の縄張が開始された。

工事は、1602年、には一応の完成をみたとされ、政宗の築いた仙台城は本丸部分で、千畳敷と謳われた大広間をもつ豪壮な本丸御殿や、広瀬川を望む断崖に懸造りの書院が建造された。

2代の忠宗の時代になると、山上の本丸は不便なことから山麓に二ノ丸を構え、政庁と藩主の私邸として、城の中心的な役割を担ったと云う。

城の四方は、広瀬川を天然の外堀として、本丸の南側は竜ノ口渓谷という約40mの深い谷、東は広瀬川に面した高さ約60mの断崖、西は青葉山の原生林が迫る天然の要害である。仙台城は天守台を設けるが、天守は造られなかった。

明治維新を迎え、本丸の建物は破却され、二ノ丸の遺構は、1882年、に火災によって焼失。

残った大手門は、昭和6年の1931年、に国宝に指定されたが、惜しくも戦災により隅櫓とともに焼失している。

現在は、復興脇櫓が建つ。近年、本丸跡の調査が進み、北面の高石垣が修復された。

「上段の間」

重要な儀式や藩主が家臣との対面を行った格式高い部屋。

幅4間ー7.9mの大部屋、床には、狩野左京による障壁画が描かれている。

上々段の間ー天皇家や将軍を迎える際に使用。

政宗、仙台城の前は、「岩出山城」(宮城県大崎市・鳴子に近い)政宗25歳から12年間の」居城とし、街道・地域を整備している。

「反伊達連合軍諸将」

佐竹義重「常陸太田城主1547-1612」・岩城常隆「磐城大館城主」・相馬義胤・石川昭光・白川義親ー蘆名義広「摺上原の戦いで奮戦、佐竹氏次男

1575-1631」その一族。

「摺上原の戦い」

政宗、最高の合戦。猪苗代湖畔で展開された「摺上原の戦い」である。

合戦は、伊達政宗の戦術というより、戦略の勝利であると云う。

奥州南部で伊達氏に敵対していたのは、葦名、相馬、石川、二階堂、岩城の諸大名であり、それをバックアップしていたのが佐竹氏であった。

それらの反伊達連合とまともにぶつかれば、伊達氏には勝ち目はない。そこで考えたのが、各個撃破作戦。

佐竹氏、岩城氏には同盟軍の田村氏を攻撃させ、そのため、田村氏の大平城や栗出城は攻略されてしまう。

一方、相馬氏に対しては、駒ヶ嶺城、新地城を攻撃することで、軍をこの方面にひきつけ、 最大のターゲット、葦名氏に対しては、須賀川の二階堂氏を攻撃するふりをして、猪苗代盛国を寝返りさせ、葦名氏本土会津を直接狙う。

会津を狙われた葦名氏は慌てて軍を会津に返し、摺上原に出撃するが、準備は整わず、伊達氏に撃破されてしまう。

田村氏を餌に肉を切らして骨を切る、見事な戦略である。

「摺上原古戦場」は猪苗代湖に近い。黒川城は、会津若松城

「仙台城の石垣」

本丸北壁石垣は、宮城沖地震で崩壊、修復工事・発掘調査され、現石垣の裏側から2時期の古い石垣が発見されたと云う。

1期石垣は、正宗築城時・17世紀初頭のもの、自然石を加工せず長い方を横方向にして積んでいる。

本丸跡に展示の築城期(17世紀~初代藩主政宗時代)の石垣モデルより。

本丸北壁石垣の全面的な解体工事により、伊達政宗が仙台城を築城した時期の石垣が地中から発見された。石垣の積み方は、石材の石面を加工することなく、自然のままの石や粗削りした石を用いて積む技法の「野面積み(のづらづみ)」を用いている。

城内に「護国神社」が城址に鎮座。仙台城は、戊辰戦争で官軍に占領されてから第二次世界大戦後の米軍の仙台進駐まで、政府側の軍事拠点が置かれていた。

靖国神社と同様に「天皇・朝廷・政府側の立場で命を捧げた者」を祭神としており、戊辰戦争に敗戦して賊軍となった仙台藩関係者は祀られていない。

戦没仙台藩士1260人は、伊達政宗の霊廟「瑞鳳殿」に、1877年にたてられた弔魂碑(仙台市所有)に祀られている。

政宗を祀る青葉神社も、1874年に北山五山・東昌寺敷地内に創建された。

このような背景があるため、当社が戦後も仙台城址を所有し、仙台城址観光の収益を独占する体制を批判する意見が。

政宗を祀る神社と勘違いして参拝するようになり、ゲームのキャラクター化された政宗らを描いた絵馬を奉納する例が目立つようになったと云う。

「慶長遣欧使節」

約400年前の1613年、政宗が、仙台領内でのキリスト教布教容認と引き換えにノビスパニア(メキシコ)との直接貿易を求めて、

イスパニア(スペイン)国王およびローマ教皇のもとに派遣した使節。

使節に選ばれた家臣「支倉常長」は、宣教師ルイス・ソテロとともに、仙台藩内で建造された洋式帆船「サン・ファン・バウティスタ」で太平洋を渡り、メキシコを経てイスパニアに至り国王フェリペ3世に謁見、さらにローマに入り教皇パウロ5世に拝謁し、幕府のキリスト教弾圧などから目的を達することができず、7年後の1620年、常長は帰仙した。

伊達62石当主政宗は、ここに立ち、仙台の町をどうしたかったのか。史料では、イスパニアと軍事同盟を結び、徳川の天下をくつがえす狙いがあったと云う。正宗は、20代で、豊臣秀吉・徳川家康と堂々渡り合っていた。

支倉常長がローマへ向かったのが政宗47歳・家康は72歳ー「家康はもう少しで死ぬ」と思うのは自然であろう。

秀吉も家康も前田利家も、「若いが油断も隙もない男」と見られながらも潰されずに生き残ったのは、晩年「猫になる」と云っている。

ローマ行きは、備えであったと、私は、思う。

次回は、八幡宮へ。

仙台中心市街・広瀬川愛宕大橋でテレビ塔が建っている「大年寺山・茂ヶ崎山」に、四代藩主 綱村によって建立された。

1697年建立した黄檗宗の寺跡。山号「両足山」、明治に廃されている。(惣門が残っている)、山の山頂から中腹にかけて「野草園」

約1100種あると云う。

政宗は、徳川家康の許可の許可で、1600年広瀬川に面して青葉山丘陵東端ー高さ約120m・川水面約90m「青葉城」築いた。

それまでは、宮城県北部「岩出山」。ここは、豊臣秀吉に没収、が、回復し、領地拡大、中心地に拠点が青葉城。

1603年、本丸の大部分が完成している。

二代忠宗が二の丸を設け、三の丸や大身侍屋敷など広瀬川右岸に置かれていった。段丘面上の原野を開拓建設されていく。

城の大手門から大橋を渡って東に伸ばし・大町・芭蕉の辻・南北に国分町が定められている。

岩出山から家臣・町人・寺方など合せ「約1万1000戸・約5万2000人」が移住とある。

Ⅰ戸約700m2の屋敷内に植えられた樹木・社寺林周辺丘陵地に植林、これが1910年「杜の都・仙台」呼ばれる基になっている。

街造りに欠かせないのが「水」、広瀬川の上流から取水した水路「四ツ谷用水」は、1620年に一部完成させている。

城下の井戸水を涵養すると同時に「消防用水・雑用水・農業用水・水車用水・窒業用水・その排水路」は、現在でも組み込まれていると云う。

伊達正宗公騎馬像

独眼竜猛将ー伊達正宗

1585年ー蘆名方武将「二本松城主・畠山義継」射殺、二本松城攻略。

1586年ー二本松城手中に。

1588年ー大崎氏討伐出兵ー大敗・蘆名氏連合軍郡山に進攻一戦が和議なる。母保春院(義姫)仲介により「最上・大崎・黒川の三氏と和睦)

1589年ー磐梯山麓摺上原の戦い・蘆名・佐竹連合軍と決戦、正宗軍大勝ー本拠地米沢から会津黒川城へ。

1590年ー豊臣秀吉小田原北条攻め・政宗毒殺未遂事件、弟小次郎誅殺、小田原攻め遅参・秀吉黒川城入り「奥羽仕置を命令」-領地半減。

1592年ー奥羽から朝鮮渡海ー1598年秀吉死去。

1599年ー政宗長女「五郎八姫」徳川家康6男「松平忠輝」と婚約。

1600年ー家康上杉景勝討伐に加勢「白石城」落とす。-関ヶ原の戦い・出羽に派兵(最上氏要請)。

1601年ー仙台城に移る。3年後、徳川家康征夷大将軍就任ー江戸幕府開かれる。

1613年ーローマ教皇のもとに慶長遣欧使節派遣。

1614年ー大坂冬の陣1万の軍勢で参戦・夏の陣も出陣。

1636年ー70歳で死去。

大手門

「上段の間」床の間を実寸大再現ー華麗な障壁画は松島町「鳳鳥図屏風」、後に紹介

「仙台城」

初代仙台藩主・伊達政宗によって造営された城。関ヶ原合戦後、徳川家康の許可を得て、1600年、城の縄張が開始された。

工事は、1602年、には一応の完成をみたとされ、政宗の築いた仙台城は本丸部分で、千畳敷と謳われた大広間をもつ豪壮な本丸御殿や、広瀬川を望む断崖に懸造りの書院が建造された。

2代の忠宗の時代になると、山上の本丸は不便なことから山麓に二ノ丸を構え、政庁と藩主の私邸として、城の中心的な役割を担ったと云う。

城の四方は、広瀬川を天然の外堀として、本丸の南側は竜ノ口渓谷という約40mの深い谷、東は広瀬川に面した高さ約60mの断崖、西は青葉山の原生林が迫る天然の要害である。仙台城は天守台を設けるが、天守は造られなかった。

明治維新を迎え、本丸の建物は破却され、二ノ丸の遺構は、1882年、に火災によって焼失。

残った大手門は、昭和6年の1931年、に国宝に指定されたが、惜しくも戦災により隅櫓とともに焼失している。

現在は、復興脇櫓が建つ。近年、本丸跡の調査が進み、北面の高石垣が修復された。

「上段の間」

重要な儀式や藩主が家臣との対面を行った格式高い部屋。

幅4間ー7.9mの大部屋、床には、狩野左京による障壁画が描かれている。

上々段の間ー天皇家や将軍を迎える際に使用。

政宗、仙台城の前は、「岩出山城」(宮城県大崎市・鳴子に近い)政宗25歳から12年間の」居城とし、街道・地域を整備している。

「反伊達連合軍諸将」

佐竹義重「常陸太田城主1547-1612」・岩城常隆「磐城大館城主」・相馬義胤・石川昭光・白川義親ー蘆名義広「摺上原の戦いで奮戦、佐竹氏次男

1575-1631」その一族。

「摺上原の戦い」

政宗、最高の合戦。猪苗代湖畔で展開された「摺上原の戦い」である。

合戦は、伊達政宗の戦術というより、戦略の勝利であると云う。

奥州南部で伊達氏に敵対していたのは、葦名、相馬、石川、二階堂、岩城の諸大名であり、それをバックアップしていたのが佐竹氏であった。

それらの反伊達連合とまともにぶつかれば、伊達氏には勝ち目はない。そこで考えたのが、各個撃破作戦。

佐竹氏、岩城氏には同盟軍の田村氏を攻撃させ、そのため、田村氏の大平城や栗出城は攻略されてしまう。

一方、相馬氏に対しては、駒ヶ嶺城、新地城を攻撃することで、軍をこの方面にひきつけ、 最大のターゲット、葦名氏に対しては、須賀川の二階堂氏を攻撃するふりをして、猪苗代盛国を寝返りさせ、葦名氏本土会津を直接狙う。

会津を狙われた葦名氏は慌てて軍を会津に返し、摺上原に出撃するが、準備は整わず、伊達氏に撃破されてしまう。

田村氏を餌に肉を切らして骨を切る、見事な戦略である。

「摺上原古戦場」は猪苗代湖に近い。黒川城は、会津若松城

「仙台城の石垣」

本丸北壁石垣は、宮城沖地震で崩壊、修復工事・発掘調査され、現石垣の裏側から2時期の古い石垣が発見されたと云う。

1期石垣は、正宗築城時・17世紀初頭のもの、自然石を加工せず長い方を横方向にして積んでいる。

本丸跡に展示の築城期(17世紀~初代藩主政宗時代)の石垣モデルより。

本丸北壁石垣の全面的な解体工事により、伊達政宗が仙台城を築城した時期の石垣が地中から発見された。石垣の積み方は、石材の石面を加工することなく、自然のままの石や粗削りした石を用いて積む技法の「野面積み(のづらづみ)」を用いている。

城内に「護国神社」が城址に鎮座。仙台城は、戊辰戦争で官軍に占領されてから第二次世界大戦後の米軍の仙台進駐まで、政府側の軍事拠点が置かれていた。

靖国神社と同様に「天皇・朝廷・政府側の立場で命を捧げた者」を祭神としており、戊辰戦争に敗戦して賊軍となった仙台藩関係者は祀られていない。

戦没仙台藩士1260人は、伊達政宗の霊廟「瑞鳳殿」に、1877年にたてられた弔魂碑(仙台市所有)に祀られている。

政宗を祀る青葉神社も、1874年に北山五山・東昌寺敷地内に創建された。

このような背景があるため、当社が戦後も仙台城址を所有し、仙台城址観光の収益を独占する体制を批判する意見が。

政宗を祀る神社と勘違いして参拝するようになり、ゲームのキャラクター化された政宗らを描いた絵馬を奉納する例が目立つようになったと云う。

「慶長遣欧使節」

約400年前の1613年、政宗が、仙台領内でのキリスト教布教容認と引き換えにノビスパニア(メキシコ)との直接貿易を求めて、

イスパニア(スペイン)国王およびローマ教皇のもとに派遣した使節。

使節に選ばれた家臣「支倉常長」は、宣教師ルイス・ソテロとともに、仙台藩内で建造された洋式帆船「サン・ファン・バウティスタ」で太平洋を渡り、メキシコを経てイスパニアに至り国王フェリペ3世に謁見、さらにローマに入り教皇パウロ5世に拝謁し、幕府のキリスト教弾圧などから目的を達することができず、7年後の1620年、常長は帰仙した。

伊達62石当主政宗は、ここに立ち、仙台の町をどうしたかったのか。史料では、イスパニアと軍事同盟を結び、徳川の天下をくつがえす狙いがあったと云う。正宗は、20代で、豊臣秀吉・徳川家康と堂々渡り合っていた。

支倉常長がローマへ向かったのが政宗47歳・家康は72歳ー「家康はもう少しで死ぬ」と思うのは自然であろう。

秀吉も家康も前田利家も、「若いが油断も隙もない男」と見られながらも潰されずに生き残ったのは、晩年「猫になる」と云っている。

ローマ行きは、備えであったと、私は、思う。

次回は、八幡宮へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます