鎌倉は、南面が海、三方が丘陵に囲まれ、大船に柏尾川・鎌倉に滑川と谷地が多い、この谷は、「ヤツ」と呼ばれ重要な交通路であり、

防御地で、今でも43を数えると云う。この谷あいに史跡、文化財が散在し、谷の中に七口と云われる七切通しの道がある。

鎌倉駅一つ手前の「北鎌倉東口、を下車、ここは「山ノ内」円覚寺・明月院・建長寺、亀が谷坂切通し、円応寺と続いている。

「円覚寺」は、臨済宗円覚寺派大本山、山号瑞鹿山、開山ー無学祖元、開基ー北条時宗。

1282年時宗が二度の蒙古襲来で戦没した将兵の霊を慰めるために建立し、禅院を開いたのが始まりと伝えられている。

鎌倉幕府の祈願所・北条氏の菩提所。

「北条時宗」元寇に対処した若き八代執権 1251-84 時頼の長男、蒙古(元)の国書に返事を送らず、防御態勢を固めた。

蒙古軍は二度来襲(文永・弘安の役)御家人の疲弊をかう、御嵯峨帝の後、二人の子が即位している。後深草帝・亀山帝。

亀山帝の後、その皇子が後宇多天皇になる。時宗は、後深草帝の皇子を皇太子(伏見天皇)とした。

両統迭立は、南北両朝の対立に発展。

馬道・ 北鎌倉駅前交番付近で鎌倉街道に並行している小道。本来の円覚寺境内は鎌倉街道が通る位置も含み、鎌倉側、大船側の境内外境にそれぞれ門が設置されていたため、馬道が境内を通らない迂回路として形成された。馬道と鎌倉街道との間に円覚寺境界の土塁がある。なお、鎌倉街道にあった門は、関東大震災で倒壊した後再建されず、近年まで門柱の一部のみ残存していたが、これも撤去されている。

白鷺池・ 円覚寺総門の手前、横須賀線の踏切を渡った向かい側に位置する池で、円覚寺境内の一部である。明治時代、軍港横須賀に通じる鉄道(現・JR横須賀線)の建設にあたって、無理やり円覚寺境内に線路を通過させたため、このような位置関係になっている。「白鷺池」の名前は、開山無学祖元が鎌倉入りした際に、鶴岡八幡宮の神の使いが白鷺に身を変えて案内したという故事に因むという

JR横須賀線「北鎌倉」駅

寺は、数度の戦災・火災にあっている。主要建築物は失われたが、江戸幕府の保護により復興、創建まもなく朝廷より、定額寺の寺格をえている。幕府から建長寺・寿福寺・浄智寺・淨妙寺と共に五山に列せられる。

1386年足利義満が編成した五山制では、鎌倉五山第二位に列せられ、現在に至っている。

「無学祖元、仏光国史」 1226-86 中国生まれ12歳で出家、禅宗に帰依し、時宗に招かれ、建長寺の住持に、蒙古来襲時と云う。

総門 瑞鹿山の額 総門

山ノ内は、杉木立に囲まれ、寺の面積6万m2に及び、禅寺の伽藍配置、山門ー仏殿と一直線に並んでいる。法堂は失われている。

塔頭16院を控えている。

三門は、三解脱門(空・無相・無願)を象徴するといわれ、諸々の執着を取り払って佛殿(涅槃・解脱)に至る門。

三門(山門) 天明5年(1785年)、大用国師誠拙周樗が再建したものと言われる。「円覚興聖禅寺」の額字は伏見上皇の勅筆とされる。楼上には十一面観音、十六羅漢像などを安置する。

山門 円覚寺の本尊をお祀りしている建物、震災で倒壊し、昭和39年に再建 仏殿・宝冠釈迦如来坐像

仏殿 昭和39年(1964)年再建で、コンクリート造りだが、元亀4年(1573年)の仏殿指図(さしず、設計図)に基づいて建てられている。堂内には本尊の宝冠釈迦如来像や梵天・帝釈天像などを安置する。天井画の「白龍図」は前田青邨の監修で日本画家守屋多々志が描いたもの。

天井画 「白龍図」

伏見天皇の政治は皮肉にも政敵である亀山上皇の政策を踏襲したものであり、朝廷における訴訟機構の刷新や記録所の充実などにより政治的権威の回復に積極的に取り組んだ。

また、皇位継承に介入する鎌倉幕府に対して強い不信感を持ち、在世中は倒幕画策の噂が立てられるほどであった。

このため、天皇の和歌の師で一番の側近であった京極為兼が二度も流刑となっているのは、天皇が反幕府的な動きを取ったことに対する見せしめではないかという説も唱えられている。

山ノ内の鐘楼・弁天堂から見た北鎌倉

妙香池は、 夢窓疎石作と伝える庭園の遺構である。

円覚寺弁天堂 弁天堂 三門向かって右の鳥居をくぐり、長い石段を登りきった先に位置する。江ノ島弁天と関係が深く、近くには洪鐘(梵鐘)がある

国宝

舎利殿・ 梵鐘 - 仏殿東方の石段を上った小高い場所にある鐘楼に架かる。寺では「洪鐘」と書いて「おおがね」と読ませている。北条貞時の寄進によるもので、正安3年(1301年)、鋳物師物部国光の制作。高さ2.6メートルを超える大作である。

弁天堂は、江の島より招来した弁財天をまつり、60年毎に祭礼が共同でおかなわれる

北条時宗の評

戦後になると、モンゴルの使節を殺害して対日交渉を決裂させるなど、徹底した抗戦の姿勢をとったことが、国際情勢を把握していない無知に起因するものであり、時宗は夜郎自大であるという非難が起こるようになる。

否定的な評価に対しては、元が高麗で行った統治を考慮すれば、時宗の判断はむしろ妥当なものであったと反論されている。

また、鎌倉幕府が武断的性格を持つ武士によって作られた政権であったことから、徹底抗戦の構えは必然でもあった。

事績を概観すれば非情であり、専制的な政治家、権力者としての側面は指摘せざるを得ないと言うが、一方で禅に篤く帰依し、

また家族に対しては温情を以って接した。

内政では、細分化する御家人の所領問題と蒙古襲来の事後処理に追われた。

蒙古襲来以降、内政・外交の両面で京都の朝廷から主導権を握ることとなる。

これを契機として、鎌倉幕府は軍政組織としての「幕府」から全国的な国家組織としての色合いが濃くなっていったとする説がある。

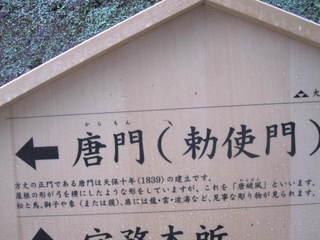

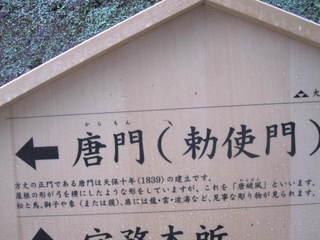

「円覚寺方丈の唐門」

歴史的には将軍や執権、天皇やその勅使の為の門で、僧の為の門ではない。

高貴な人達が来るような格式のあるお寺では小さいながらも、唐門は、格式を整えた意味ある立派な門である。

唐門

塔頭(たっちゅう)の本義は、祖師や高僧の墓塔を守るために、師の徳を慕う弟子らが建立した小寺院を意味するが、転じて大寺院の境内周辺に建てれた小寺院を指す。円覚寺には最盛期には42か院の塔頭があったが、現在は19か院を残す[3]。塔頭のうち常時公開されているのは仏日庵、黄梅院、桂昌庵(閻魔堂)のみ。松嶺院は春秋などに時期を限って公開。他の塔頭は原則非公開である。

百観音霊場

方丈

本来は住職の居間であるわけですが、現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の寶物風入など、多目的に使われています。

法要・坐禅などは、方丈

舎利殿(国宝) 神奈川県唯一の国宝建造物で、境内の奥に位置する塔頭・正続院の中にある。「塔頭」とは禅寺などで、歴代住持の墓塔を守るために作られた付属寺院のことを指し、正続院は開山無学祖元を祀る、重要な塔頭である。舎利殿は入母屋造、杮(こけら)葺き。一見2階建てに見えるが一重裳階付きである。堂内中央には源実朝が南宋から請来したと伝える仏舎利(釈尊の遺骨)を安置した厨子があり、その左右には地蔵菩薩像と観音菩薩像が立つ。

仏日庵 8代執権北条時宗の廟所(開基塔)。9代執権貞時・14代執権高時も合葬されている。本尊は地蔵菩薩。北条氏滅亡後は衰退したが、室町時代に鶴隠周音が再興して塔頭とした。本堂には地蔵菩薩坐像(鎌倉地蔵霊場十四番)と鶴隠周音像を安置。開基廟には十一面観音坐像(鎌倉観音霊場第三十三番)と北条時宗・貞時・高時の木像を安置。境内の茶室烟足軒は、鶴隠周音の隠居所の名を継いだもので、川端康成の『千羽鶴』に登場する茶室のモデルとなった

開基廟

円覚寺の開基である、北条時宗公をおまつりしてあります。現在の開基廟は江戸時代1811年(文化8年)に改築されたものとされています

北条時宗公をおまつりしている。1811年の建築物

山号の「瑞鹿山」は、円覚寺開堂の儀式の際、白鹿の群れが現われ、説法を聴聞したという故事によるものとされ(『元亨釈書』等による)、今も境内にはその鹿の群れが飛び出してきた穴と称する「白鹿洞」がある。

白鹿洞 天然記念物の樹木が

開山仏光国師無学祖元禅師の塔所。禅師は、北条時宗の招請で弘安五年に当山を創建した後に建長寺へ戻り、同九年九月三日、同寺方丈で示寂しました。

正統院 専門道場・修行の場

居士林

在家修行者の為の専門道場です。「居士」とは、在家の禅の修行者を指します。

黄梅院 二番札所 第15世夢窓疎石(夢窓国師)の塔所。山号は伝衣山。本尊は千手観音。文和3年(1354年)、華厳塔(三重塔)の跡地に夢窓の弟子の方外宏遠が開創した。

史跡ー 円覚寺境内、1967年指定・名勝ー 庭園:1932年指定(指定範囲は白鷺池付近と妙香池付近の2)。

国宝の舎利殿・庵が10以上点在している。境内に古神木が

重要文化財ー絹本著色五百羅漢像 33幅・ 絹本著色被帽地蔵菩薩像・ 絹本著色仏光国師像 弘安七年九月の自賛あり・ 紙本淡彩鍾馗図 山 田道安筆 ・ 紙本淡彩跋陀婆羅像 宗淵筆・ 絹本著色虚空蔵菩薩像・ 絹本著色仏涅槃図等多数ある。

建長寺方面に。

防御地で、今でも43を数えると云う。この谷あいに史跡、文化財が散在し、谷の中に七口と云われる七切通しの道がある。

鎌倉駅一つ手前の「北鎌倉東口、を下車、ここは「山ノ内」円覚寺・明月院・建長寺、亀が谷坂切通し、円応寺と続いている。

「円覚寺」は、臨済宗円覚寺派大本山、山号瑞鹿山、開山ー無学祖元、開基ー北条時宗。

1282年時宗が二度の蒙古襲来で戦没した将兵の霊を慰めるために建立し、禅院を開いたのが始まりと伝えられている。

鎌倉幕府の祈願所・北条氏の菩提所。

「北条時宗」元寇に対処した若き八代執権 1251-84 時頼の長男、蒙古(元)の国書に返事を送らず、防御態勢を固めた。

蒙古軍は二度来襲(文永・弘安の役)御家人の疲弊をかう、御嵯峨帝の後、二人の子が即位している。後深草帝・亀山帝。

亀山帝の後、その皇子が後宇多天皇になる。時宗は、後深草帝の皇子を皇太子(伏見天皇)とした。

両統迭立は、南北両朝の対立に発展。

馬道・ 北鎌倉駅前交番付近で鎌倉街道に並行している小道。本来の円覚寺境内は鎌倉街道が通る位置も含み、鎌倉側、大船側の境内外境にそれぞれ門が設置されていたため、馬道が境内を通らない迂回路として形成された。馬道と鎌倉街道との間に円覚寺境界の土塁がある。なお、鎌倉街道にあった門は、関東大震災で倒壊した後再建されず、近年まで門柱の一部のみ残存していたが、これも撤去されている。

白鷺池・ 円覚寺総門の手前、横須賀線の踏切を渡った向かい側に位置する池で、円覚寺境内の一部である。明治時代、軍港横須賀に通じる鉄道(現・JR横須賀線)の建設にあたって、無理やり円覚寺境内に線路を通過させたため、このような位置関係になっている。「白鷺池」の名前は、開山無学祖元が鎌倉入りした際に、鶴岡八幡宮の神の使いが白鷺に身を変えて案内したという故事に因むという

JR横須賀線「北鎌倉」駅

寺は、数度の戦災・火災にあっている。主要建築物は失われたが、江戸幕府の保護により復興、創建まもなく朝廷より、定額寺の寺格をえている。幕府から建長寺・寿福寺・浄智寺・淨妙寺と共に五山に列せられる。

1386年足利義満が編成した五山制では、鎌倉五山第二位に列せられ、現在に至っている。

「無学祖元、仏光国史」 1226-86 中国生まれ12歳で出家、禅宗に帰依し、時宗に招かれ、建長寺の住持に、蒙古来襲時と云う。

総門 瑞鹿山の額 総門

山ノ内は、杉木立に囲まれ、寺の面積6万m2に及び、禅寺の伽藍配置、山門ー仏殿と一直線に並んでいる。法堂は失われている。

塔頭16院を控えている。

三門は、三解脱門(空・無相・無願)を象徴するといわれ、諸々の執着を取り払って佛殿(涅槃・解脱)に至る門。

三門(山門) 天明5年(1785年)、大用国師誠拙周樗が再建したものと言われる。「円覚興聖禅寺」の額字は伏見上皇の勅筆とされる。楼上には十一面観音、十六羅漢像などを安置する。

山門 円覚寺の本尊をお祀りしている建物、震災で倒壊し、昭和39年に再建 仏殿・宝冠釈迦如来坐像

仏殿 昭和39年(1964)年再建で、コンクリート造りだが、元亀4年(1573年)の仏殿指図(さしず、設計図)に基づいて建てられている。堂内には本尊の宝冠釈迦如来像や梵天・帝釈天像などを安置する。天井画の「白龍図」は前田青邨の監修で日本画家守屋多々志が描いたもの。

天井画 「白龍図」

伏見天皇の政治は皮肉にも政敵である亀山上皇の政策を踏襲したものであり、朝廷における訴訟機構の刷新や記録所の充実などにより政治的権威の回復に積極的に取り組んだ。

また、皇位継承に介入する鎌倉幕府に対して強い不信感を持ち、在世中は倒幕画策の噂が立てられるほどであった。

このため、天皇の和歌の師で一番の側近であった京極為兼が二度も流刑となっているのは、天皇が反幕府的な動きを取ったことに対する見せしめではないかという説も唱えられている。

山ノ内の鐘楼・弁天堂から見た北鎌倉

妙香池は、 夢窓疎石作と伝える庭園の遺構である。

円覚寺弁天堂 弁天堂 三門向かって右の鳥居をくぐり、長い石段を登りきった先に位置する。江ノ島弁天と関係が深く、近くには洪鐘(梵鐘)がある

国宝

舎利殿・ 梵鐘 - 仏殿東方の石段を上った小高い場所にある鐘楼に架かる。寺では「洪鐘」と書いて「おおがね」と読ませている。北条貞時の寄進によるもので、正安3年(1301年)、鋳物師物部国光の制作。高さ2.6メートルを超える大作である。

弁天堂は、江の島より招来した弁財天をまつり、60年毎に祭礼が共同でおかなわれる

北条時宗の評

戦後になると、モンゴルの使節を殺害して対日交渉を決裂させるなど、徹底した抗戦の姿勢をとったことが、国際情勢を把握していない無知に起因するものであり、時宗は夜郎自大であるという非難が起こるようになる。

否定的な評価に対しては、元が高麗で行った統治を考慮すれば、時宗の判断はむしろ妥当なものであったと反論されている。

また、鎌倉幕府が武断的性格を持つ武士によって作られた政権であったことから、徹底抗戦の構えは必然でもあった。

事績を概観すれば非情であり、専制的な政治家、権力者としての側面は指摘せざるを得ないと言うが、一方で禅に篤く帰依し、

また家族に対しては温情を以って接した。

内政では、細分化する御家人の所領問題と蒙古襲来の事後処理に追われた。

蒙古襲来以降、内政・外交の両面で京都の朝廷から主導権を握ることとなる。

これを契機として、鎌倉幕府は軍政組織としての「幕府」から全国的な国家組織としての色合いが濃くなっていったとする説がある。

「円覚寺方丈の唐門」

歴史的には将軍や執権、天皇やその勅使の為の門で、僧の為の門ではない。

高貴な人達が来るような格式のあるお寺では小さいながらも、唐門は、格式を整えた意味ある立派な門である。

唐門

塔頭(たっちゅう)の本義は、祖師や高僧の墓塔を守るために、師の徳を慕う弟子らが建立した小寺院を意味するが、転じて大寺院の境内周辺に建てれた小寺院を指す。円覚寺には最盛期には42か院の塔頭があったが、現在は19か院を残す[3]。塔頭のうち常時公開されているのは仏日庵、黄梅院、桂昌庵(閻魔堂)のみ。松嶺院は春秋などに時期を限って公開。他の塔頭は原則非公開である。

百観音霊場

方丈

本来は住職の居間であるわけですが、現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の寶物風入など、多目的に使われています。

法要・坐禅などは、方丈

舎利殿(国宝) 神奈川県唯一の国宝建造物で、境内の奥に位置する塔頭・正続院の中にある。「塔頭」とは禅寺などで、歴代住持の墓塔を守るために作られた付属寺院のことを指し、正続院は開山無学祖元を祀る、重要な塔頭である。舎利殿は入母屋造、杮(こけら)葺き。一見2階建てに見えるが一重裳階付きである。堂内中央には源実朝が南宋から請来したと伝える仏舎利(釈尊の遺骨)を安置した厨子があり、その左右には地蔵菩薩像と観音菩薩像が立つ。

仏日庵 8代執権北条時宗の廟所(開基塔)。9代執権貞時・14代執権高時も合葬されている。本尊は地蔵菩薩。北条氏滅亡後は衰退したが、室町時代に鶴隠周音が再興して塔頭とした。本堂には地蔵菩薩坐像(鎌倉地蔵霊場十四番)と鶴隠周音像を安置。開基廟には十一面観音坐像(鎌倉観音霊場第三十三番)と北条時宗・貞時・高時の木像を安置。境内の茶室烟足軒は、鶴隠周音の隠居所の名を継いだもので、川端康成の『千羽鶴』に登場する茶室のモデルとなった

開基廟

円覚寺の開基である、北条時宗公をおまつりしてあります。現在の開基廟は江戸時代1811年(文化8年)に改築されたものとされています

北条時宗公をおまつりしている。1811年の建築物

山号の「瑞鹿山」は、円覚寺開堂の儀式の際、白鹿の群れが現われ、説法を聴聞したという故事によるものとされ(『元亨釈書』等による)、今も境内にはその鹿の群れが飛び出してきた穴と称する「白鹿洞」がある。

白鹿洞 天然記念物の樹木が

開山仏光国師無学祖元禅師の塔所。禅師は、北条時宗の招請で弘安五年に当山を創建した後に建長寺へ戻り、同九年九月三日、同寺方丈で示寂しました。

正統院 専門道場・修行の場

居士林

在家修行者の為の専門道場です。「居士」とは、在家の禅の修行者を指します。

黄梅院 二番札所 第15世夢窓疎石(夢窓国師)の塔所。山号は伝衣山。本尊は千手観音。文和3年(1354年)、華厳塔(三重塔)の跡地に夢窓の弟子の方外宏遠が開創した。

史跡ー 円覚寺境内、1967年指定・名勝ー 庭園:1932年指定(指定範囲は白鷺池付近と妙香池付近の2)。

国宝の舎利殿・庵が10以上点在している。境内に古神木が

重要文化財ー絹本著色五百羅漢像 33幅・ 絹本著色被帽地蔵菩薩像・ 絹本著色仏光国師像 弘安七年九月の自賛あり・ 紙本淡彩鍾馗図 山 田道安筆 ・ 紙本淡彩跋陀婆羅像 宗淵筆・ 絹本著色虚空蔵菩薩像・ 絹本著色仏涅槃図等多数ある。

建長寺方面に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます