「佐原市」

古代の佐原は、下小野貝塚(縄文中期)・大倉南貝塚(縄文後期)、橋替貝塚(縄文後期)などが発見されている地域。

牧野と津宮では丸木舟が見つかり、全体的な遺跡の分布としては、市の東部(香取地区以東)および西部(大戸神社周辺~西和田)に多いと云う。

沿岸部では香取海での漁猟が中心と推定される。

飛鳥時代の佐原は、「下総国の香取郡」海上郡に属し、649年の大化5年、「香取神宮の神郡」となった。

佐原の地名は、香取神宮の祭りに使用する土器、「浅原(さわら)」を造って納めていたので「サワラ」という地名がついたともいわれている。

「サワラ」という地名は「浅原」、「左原」、「砂原」、「沙原」などとも書かれるが、1218年、古文書に「佐原」という文字が最初に登場する。

中世に入り、千葉一族、矢作城主・国分氏」支配し、1590年、矢作城は、落城、その家臣「伊能氏」が帰農し開拓していく。

江戸に入ると「十六島」の新田と利根川のデルタ地域の開発によって、耕地拡大し発展した。

南部の台地上では、「牧」が開かれている。

近世初頭に徳川家康は、江戸幕府の防衛上の開発を進め、四万石の「矢作城」は、譜代家臣の鳥居元忠を配し、元忠は、「岩ヶ崎城」の築城に着手したが、伏見城での元忠の死などにより、結局完成を見ずに廃城となった。

その後は、分割され、幕府直轄領や旗本領・大名領が混在している(ただし大名領となった土地は少ない)。江戸後期になると、小野川周辺は利根川舟運の中継地として栄えた。

利根川水運が発達し、東北諸藩の年貢米は物流の集積地としても繁栄、交通・経済・文化の中心となった。

気候も温暖で平均14℃で・風向きも夏は南方・冬は北方の比率が高く、水に恵まれ北総の中心地を誇ってる。

佐原大祭・国宝無形文化財指定ー仁井宿区「鷹山車」

JR「佐原駅舎」

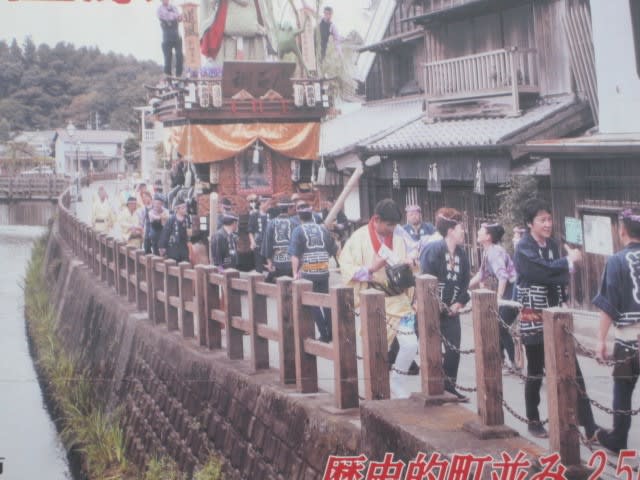

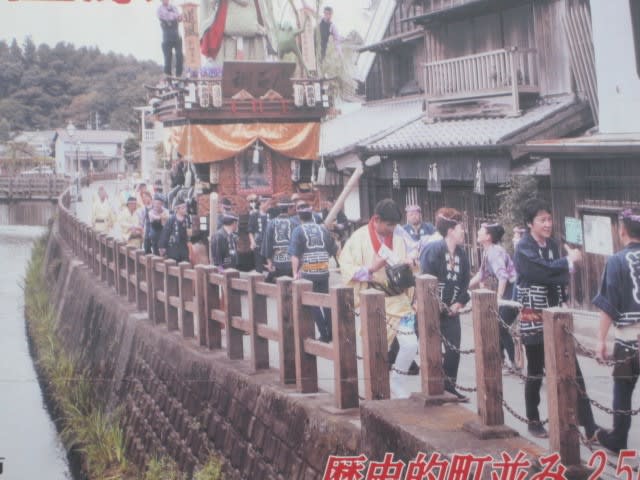

7・10月の年2回、佐原の街が熱気であふれる「佐原の大祭」は、約300年の伝統を誇っている。

夏祭りは、7月10日 金土日曜日ー山車10台が豪快に街を曳き廻される。秋まつりは、10月の第二土を中日に金土日ー14台が。

八坂神社の夏祭りは、小野川干菓子側に鎮守、社宝に「祇園感応天王宮、神祇伯資延王」の扁額がある。

秋の諏訪神社は、川の西側、新宿に鎮守は、伊能氏氏神として奉還したのが始まりと云われている。社殿は1853年造営され「航海・市・酒」神。

ユネスコ無形文化遺産登録・佐原の山車行事

高さ9mの山車や江戸時代の名工の手で造られた大人形・彫刻などの飾りつけも。

国道51号線、利根川水郷大橋を成田方面に向かうと、町を流れる小野川も並行して流れ、その間にJR佐原駅ある。

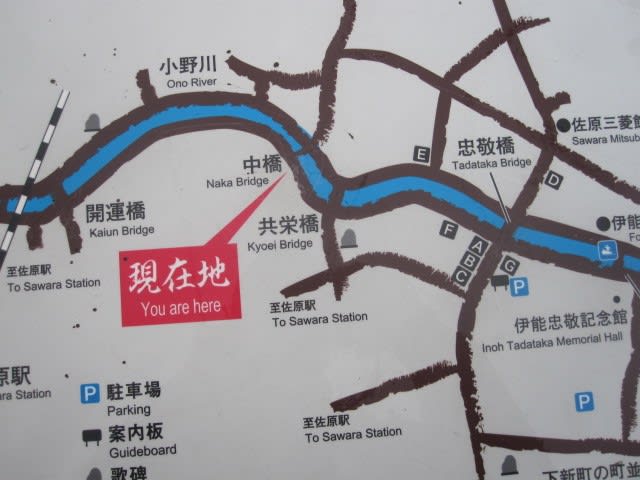

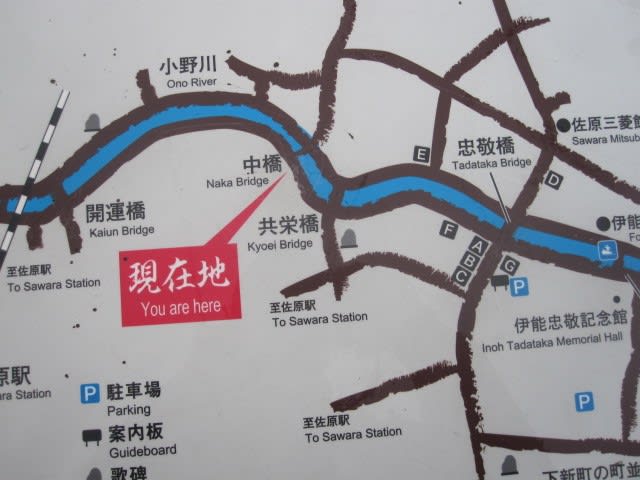

利根川から小野川の最初の橋が356号線の北振橋・万代橋・新橋・小鮒橋・開運橋・中橋・共栄橋・忠敬橋・樋橋・牧野橋・・と町の中心の観光地を流れている。開運橋から、舟運で栄えた街並みとなり、重伝建地区で昔ながらの建物のお店に出会える。

中橋付近は、酒店や、忠敬橋になると油の正文堂・三菱館等が、樋橋に伊能家・乗船待合所で賑わっている。

街並み・水郷十二橋舟めぐり、女船頭の操る「サッパ舟」で。

「大祭」

7月の本宿祇園祭と10月の新宿秋祭りで、川越氷川祭・常陸國總社宮大祭とともに関東三大祭りの一つ(ユネスコ世界無形文化遺産に登録)

台車の大人形等が、例えば伊弉那岐尊の田宿区・彫物の例で、三国志や龍の南横宿区・二層構造の山車の上部(大天上)に、歴史上の人物の大人形や町内で藁を用いて製作した大きな飾り物を飾り付け、下段(中天上)に「佐原囃子」を演奏する下座連を乗せ、奏でながら町内衆により曳き回される。

山車の前では手古舞の流れをくむ手踊りが、飾り物の他に多くの山車の周りには彫物が巡らされ、獅子や龍、物語等を題材にしたものが彫られている。

江戸の祭礼文化の影響のもと、享保年間には、山車と囃子を中心とする祭礼が行われ、飾り物については、当初それぞれの町内で趣向を凝らして製作していたが、近世末期に大人形の飾り物が出現し、江戸の人形職人に飾り物の製作を依頼するようになったと云う。

佐原の山車と囃子の形態は、周辺地域の祭礼に大きな影響を与え佐原を中心とする山車文化圏を形成。

「理智山 照徳院・法界寺」

浄土宗の寺

開基 天誉春公上人 1583年。

本尊 阿弥陀如来

山門

本堂 乳出し不動・清水不動尊

徳川家ゆかりの寺 三代将軍家光公尊前灯篭

墓地と裏山

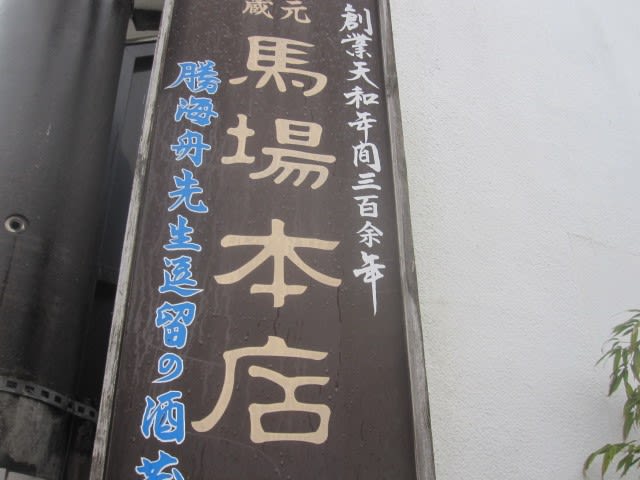

馬場酒造

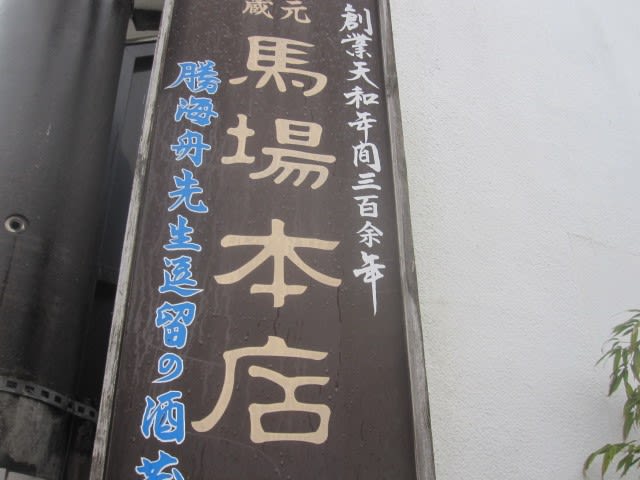

「馬場本店酒造」

天和年間創業で、大吟醸、勝海舟散人・水郷盛り。白味醂を生産している。

蔵の前

「東薫酒造」

大吟醸「叶」は全国新酒鑑評会金賞。

蔵見学ができる。

清酒の話 原料の水ー水は清酒の80%以上を占めています。それだけに水は重要、メーカーは望みどおりの水を得るため、濾紙や素焼で濾過や気瀑して

特に鉄分を除去したりします。良い水は、鉄分・アンモ二ア・重金属が無く、カリウム・リン酸・カルシュウムが適度に含む水を求めます。

鉄の有害成分「デフェリフェクリシン」と反応し「フェリクリシン」になり、酒の色を赤かっ色に濃くし香味を害します。

水の鉄分のみでなく同時に容器・ポンプ・配管・・・・鉄製は使いません。

水の条件として、無色透明で臭・味の以上の無い事。PHは中性又は、微アルカリ性・鉄0.02pp以下・マンガン0.002pp以下と細菌検査・有機物

アンモ二ア窒素・・・と神経を使います。

市内に真言宗の「観福寺」がある。889年創建、本尊は、観音像で、平将門の守護仏と云われている。関東三厄除け大師の一つ。

小野川両岸とその周辺は、河岸問屋・醸造・商工者などが軒を連ねている。

次回は、国宝伊能忠敬を訪ねます。

古代の佐原は、下小野貝塚(縄文中期)・大倉南貝塚(縄文後期)、橋替貝塚(縄文後期)などが発見されている地域。

牧野と津宮では丸木舟が見つかり、全体的な遺跡の分布としては、市の東部(香取地区以東)および西部(大戸神社周辺~西和田)に多いと云う。

沿岸部では香取海での漁猟が中心と推定される。

飛鳥時代の佐原は、「下総国の香取郡」海上郡に属し、649年の大化5年、「香取神宮の神郡」となった。

佐原の地名は、香取神宮の祭りに使用する土器、「浅原(さわら)」を造って納めていたので「サワラ」という地名がついたともいわれている。

「サワラ」という地名は「浅原」、「左原」、「砂原」、「沙原」などとも書かれるが、1218年、古文書に「佐原」という文字が最初に登場する。

中世に入り、千葉一族、矢作城主・国分氏」支配し、1590年、矢作城は、落城、その家臣「伊能氏」が帰農し開拓していく。

江戸に入ると「十六島」の新田と利根川のデルタ地域の開発によって、耕地拡大し発展した。

南部の台地上では、「牧」が開かれている。

近世初頭に徳川家康は、江戸幕府の防衛上の開発を進め、四万石の「矢作城」は、譜代家臣の鳥居元忠を配し、元忠は、「岩ヶ崎城」の築城に着手したが、伏見城での元忠の死などにより、結局完成を見ずに廃城となった。

その後は、分割され、幕府直轄領や旗本領・大名領が混在している(ただし大名領となった土地は少ない)。江戸後期になると、小野川周辺は利根川舟運の中継地として栄えた。

利根川水運が発達し、東北諸藩の年貢米は物流の集積地としても繁栄、交通・経済・文化の中心となった。

気候も温暖で平均14℃で・風向きも夏は南方・冬は北方の比率が高く、水に恵まれ北総の中心地を誇ってる。

佐原大祭・国宝無形文化財指定ー仁井宿区「鷹山車」

JR「佐原駅舎」

7・10月の年2回、佐原の街が熱気であふれる「佐原の大祭」は、約300年の伝統を誇っている。

夏祭りは、7月10日 金土日曜日ー山車10台が豪快に街を曳き廻される。秋まつりは、10月の第二土を中日に金土日ー14台が。

八坂神社の夏祭りは、小野川干菓子側に鎮守、社宝に「祇園感応天王宮、神祇伯資延王」の扁額がある。

秋の諏訪神社は、川の西側、新宿に鎮守は、伊能氏氏神として奉還したのが始まりと云われている。社殿は1853年造営され「航海・市・酒」神。

ユネスコ無形文化遺産登録・佐原の山車行事

高さ9mの山車や江戸時代の名工の手で造られた大人形・彫刻などの飾りつけも。

国道51号線、利根川水郷大橋を成田方面に向かうと、町を流れる小野川も並行して流れ、その間にJR佐原駅ある。

利根川から小野川の最初の橋が356号線の北振橋・万代橋・新橋・小鮒橋・開運橋・中橋・共栄橋・忠敬橋・樋橋・牧野橋・・と町の中心の観光地を流れている。開運橋から、舟運で栄えた街並みとなり、重伝建地区で昔ながらの建物のお店に出会える。

中橋付近は、酒店や、忠敬橋になると油の正文堂・三菱館等が、樋橋に伊能家・乗船待合所で賑わっている。

街並み・水郷十二橋舟めぐり、女船頭の操る「サッパ舟」で。

「大祭」

7月の本宿祇園祭と10月の新宿秋祭りで、川越氷川祭・常陸國總社宮大祭とともに関東三大祭りの一つ(ユネスコ世界無形文化遺産に登録)

台車の大人形等が、例えば伊弉那岐尊の田宿区・彫物の例で、三国志や龍の南横宿区・二層構造の山車の上部(大天上)に、歴史上の人物の大人形や町内で藁を用いて製作した大きな飾り物を飾り付け、下段(中天上)に「佐原囃子」を演奏する下座連を乗せ、奏でながら町内衆により曳き回される。

山車の前では手古舞の流れをくむ手踊りが、飾り物の他に多くの山車の周りには彫物が巡らされ、獅子や龍、物語等を題材にしたものが彫られている。

江戸の祭礼文化の影響のもと、享保年間には、山車と囃子を中心とする祭礼が行われ、飾り物については、当初それぞれの町内で趣向を凝らして製作していたが、近世末期に大人形の飾り物が出現し、江戸の人形職人に飾り物の製作を依頼するようになったと云う。

佐原の山車と囃子の形態は、周辺地域の祭礼に大きな影響を与え佐原を中心とする山車文化圏を形成。

「理智山 照徳院・法界寺」

浄土宗の寺

開基 天誉春公上人 1583年。

本尊 阿弥陀如来

山門

本堂 乳出し不動・清水不動尊

徳川家ゆかりの寺 三代将軍家光公尊前灯篭

墓地と裏山

馬場酒造

「馬場本店酒造」

天和年間創業で、大吟醸、勝海舟散人・水郷盛り。白味醂を生産している。

蔵の前

「東薫酒造」

大吟醸「叶」は全国新酒鑑評会金賞。

蔵見学ができる。

清酒の話 原料の水ー水は清酒の80%以上を占めています。それだけに水は重要、メーカーは望みどおりの水を得るため、濾紙や素焼で濾過や気瀑して

特に鉄分を除去したりします。良い水は、鉄分・アンモ二ア・重金属が無く、カリウム・リン酸・カルシュウムが適度に含む水を求めます。

鉄の有害成分「デフェリフェクリシン」と反応し「フェリクリシン」になり、酒の色を赤かっ色に濃くし香味を害します。

水の鉄分のみでなく同時に容器・ポンプ・配管・・・・鉄製は使いません。

水の条件として、無色透明で臭・味の以上の無い事。PHは中性又は、微アルカリ性・鉄0.02pp以下・マンガン0.002pp以下と細菌検査・有機物

アンモ二ア窒素・・・と神経を使います。

市内に真言宗の「観福寺」がある。889年創建、本尊は、観音像で、平将門の守護仏と云われている。関東三厄除け大師の一つ。

小野川両岸とその周辺は、河岸問屋・醸造・商工者などが軒を連ねている。

次回は、国宝伊能忠敬を訪ねます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます