平安時代後期、京から来た「日奉宗頼」が日野に土着して、西党と呼ばれる武士集団の祖となり、西党日奉一族は多摩川沿いに展開し、

市域とその周辺には、多西(西)・高幡・上田・田口・平山・土渕・田村・立河などの各氏が見られ、

中でも「平山季重」は、源氏に従って一谷の合戦等で武功をたて、その勇猛果敢ぶりが広く知られた武将。(平山城址で数回取りあげてます)

古代末期から中世にかけて、現在の百草園一帯には、

鎌倉幕府にとっての「祈祷の霊場」であった「真慈悲寺」が存在していたことが次第に明らかになっている。

中世の日野市域は、船木田荘と吉富郷・得恒郷・土渕郷から成っており、鎌倉時代後半から戦国期にかけては、高幡高麗氏の一族が高幡不動周辺を

始めとする浅川流域を支配している。

高幡山金剛寺(高幡不動)は、多くの文化財があることで知られ、四季を通じて参詣客が絶えない市内随一の古刹。

建武2年の1335年、大風によって甚大な被害を受け、1339~1342年、にかけて、別当儀海上人、大檀那高麗助綱らにより大規模な修復が行われている。

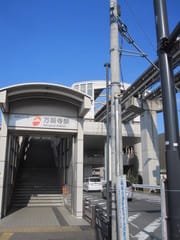

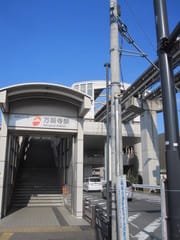

多摩モノレール空中散歩を 高幡不動ー万願寺(浅川・新井橋)

「日奉 宗頼」生没年不詳ー武蔵七党の1つ西党の祖。子に日奉宗妙、日奉宗長、日奉宗楯、西宗頼。

日奉氏の祖は、大伴氏と同じ高皇産霊尊の子孫といわれ、承平元年の931年、京より武蔵守として下向し国府(府中)で政務にあたり、任期満了ののちも帰郷せずに土着したともいう。

西党の1つである小川氏に伝わる系図では、

藤原宗頼の子で武蔵に下ったとされているが、これを裏付ける史料は発見されていないと云う。

土着したのは、日野郷の土淵の地であり、近郷の油井の牧、小川の牧を支配し、子孫は、武蔵国府の西側に勢力を拡げたので西党と呼ばれ、

平山、小川、立川、由井、二宮、川口などの姓を称した。

平山氏には一ノ谷の戦いで名をはせた「平山季重」がいる。(宗頼は、日野宮神社(東京都日野市栄町)に祀られている)

「異説としてー下海上国造の流れを汲む他田日奉直氏の後裔、日奉宿祢姓。宗頼は、1025年、に武蔵国多摩牧監に任命され、下総国海上郡から移り住んだという説もある」

高尾・八王子「浅川」 小山辺りが梅で知られる「京王・百草園」

百草園 新井橋とモノレール

多摩モノレール 浅川(新井橋から)

「国道20号日野バイバス」

国立市谷保の国道20号国立府中IC入口交差点から、日野市を横断して八王子市高倉町の国道20号高倉町西交差点に至る路線(日野バイパス本線)。

万願寺駅は日野バイバス通りに出られる。

地・駅名の「万願寺」と云う寺は、現在は無いが、公園など付近には、「万願寺」の地区は広がっていると云う。

地名で、旧下田・上田の由来をたどると、平安時代までさかのぼると云う。

領土を守る武士団が形成され、七つの団があり、その一つを地元有力者の「田村」一族が率いていたと云う。

詳しい記録がほとんど残っていないが、現存の「安養寺」は正式には「田村山・極楽院安養寺」といい、田村氏の住居だったという説がある。

日野市史には、上田、下田の“田”は田村氏から取ったものと記されている。

(京都に近い西側が「上」、東側が「下」ということから二つの地名がついた地名がある)

「日野市史」-謎の「万願寺」について、本当は存在したのではないかとも記しているものの、遺跡などは一切見つかっていない。

1828年に著された「新編武蔵風土記稿」には、「万願寺ノ名ハ古キモノニモイマタ所見ナシ」と記されており、当時からすでに万願寺がなかったことに関心が持たれていたと分かる。名前の由来を同書は「考フルニヨシナシ」と記し、結局は、分からないと云う。

モノレール万願寺駅 国道20号日野バイバス交差点

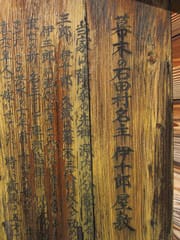

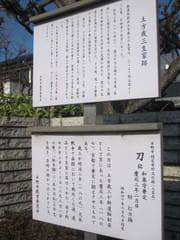

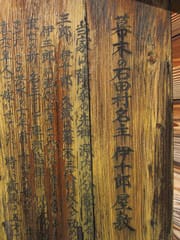

幕末に石田村の名主を務めた土方伊十郎の屋敷。

土方歳三の親戚になる。

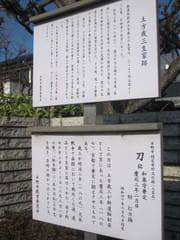

「土方伊十郎屋敷と並んで土方歳三資料館が」

戊辰戦争で最後まで戦い抜いた土方歳三の子孫が運営している。

館内には、愛刀「和泉守兼定」・石田散薬を売り歩いた際の薬箱・手紙・俳句・歳三の遺品等が展示。

「土方歳三の最期」

諸説いろいろあるが、「一本木関門・若松町」とされている。

一本木関門は、当時の函館市街の端にあたり、旧幕府軍が通行税をとるために設けた関門。

鷲の木、二股口、四稜郭等などと違いここは、新撰組土方最後の地は函館駅の近くの「一本木関門」、新撰組土方歳三が出陣した

五稜郭と彼が向かおうととした弁天岬台場のちょうど中間になる。

毎年、5月には五稜祭が行われ土方歳三最後の地でも慰霊祭が行われている。

「石田寺」-真言宗、高幡山金剛寺の末寺ー

寺は「せきでんじ」と読む、新選組副局長「土方歳三」が生まれた石田村にあり、多摩川と浅川の合流地点にあるこの寺の起源にも

川の流れが関っていると云う。

土方歳三氏の菩提寺

寺伝ー南北朝時代の1361年、吉祥坊慶興という僧が建立し、1377年、頃から衰えて一時は廃寺となった場所に、百数十年を経た1544年、多摩川に大洪水が起こり、一体の観音像が石田に流れ着き、それを村人が廃寺になった堂跡に観音堂を建てて安置したのがきっかけになり、

文録2年の1593年、「慶心」という僧が一宇を建立、石田寺と号したと伝わる。

「カヤの木」

寺の境内に入ってまずは目を引かれるのは、(日野市の天然記念物・指定)

の「カヤの木」。

目通りの太さは4.5m、高さ26m、その樹齢は400年以上、または600年・カヤの木は雌雄があり、この木は雌木。

晩秋にもなるとたくさんの実を境内に落とし、元気と云う。

土方歳三は,更に北へ転戦して最後の最後まで幕軍として戦う。

戊辰戦争を戦う中で、「天然理心流」の剣士から、銃砲を主とする近代軍の指揮官に脱皮成長し、宇都宮城奪回や松前城陥落などで戦場の指揮官として

の天賦の才を発揮する(洋式軍事教育など受けていない)。

北海道でも土方の部隊だけが西(新政府)軍をさんざん苦しめた。

そして五稜郭開城の直前に、包囲する新政府軍の銃弾の雨の中に、籠城を好まぬ彼は自ら最後の反撃に打って出て散華する。

満34歳と6日の命は意地を貫いて死んだ。

榎本武揚とここが違う、洋装のサムライ土方歳三の戦死は、武士の時代の終焉を象徴していると云える。(合掌)

「多摩川海から37km付近」

モノレール高幡不動・万福寺から百草園方面を土手つたいに散策。

浅川の土手に車道が通っていると、標識にここは、海から37kmと云う。

浅川・秋川・多摩川の合流地点に近い。土手は歩行者と自転車、散歩している人にも時折会う。挨拶を交わす。

多摩川が合流は、まだ、500m位も下って、合流点となる。ここには、程久保川も合流してきており、三川合流点である。程久保川を渡るため

に100mくらい迂回してやっと多摩川の右岸に出る。小鳥のさえずりが。

「程久保川」-一級河川・5km程度の短い川ー

日野の百草園、高幡不動尊、多摩動物公園、多摩テックといった代表観光スポットは、いずれもこの川沿いにある。

その昔は、丘陵の谷戸をのんびりと流れ、今は、周囲の丘が開発されたため、河川改修し真っすぐに流れ、大雨が降ると濁流が一気に流れ下る

排水路の役目も負っている。

改修から四半世紀以上は経つ川はそれなりに年季が入り、コンクリートの壁に囲われた岸辺は、一番の邪魔者、人が容易には立ち入れないため、

生き物たちの格好の住処となっていると云う。

「程久保川」の両岸は遊歩道として整備されており、川の近くに寄れる場所もいくつか作られている。

中でも最大で、せせらぎで憩う、イメージで作られた親水場所が多摩動物公園駅前にありましたが、都道の改修とともにそれまでは暗渠となってしまっていた程久保川の流れを再び川として呼び戻し、同時に動物公園を利用する人などが憩える、はや一年以上不思議な風景をさらしているからです。

安全対策としてフェンスが張り巡らされ、どこにもある川に。

平成20年8月28日夜から翌29日未明にかけて

突然市を襲った集中豪雨は、気象庁に「平成20年8月末豪雨と命名されるほど、大きな被害を受ける結果に。」

このハザードマップは、国(京浜河川事務所)が管理する多摩川・浅川(清川合流点より下流)の区域と、都(南多摩西部建設事務所)が管理する17本の1級河川の区域を含めた、市内全ての河川を対象としている。

「浅川・城山川との合流点を過ぎたあたりに」

露出した砂質泥岩が流れに削られて面白い景色をみせている。この付近には,約百数十万年前に陸域で形成された上総層群最下部の飯能層とよばれる

地層が分布し、たりには、学術的にも貴重な「メタセコイア」の切り株の化石が多数露出した場所があると云う。

このあたり一面が豊かな森であったことを物語っているという。

浅川は小さいながらも暴れ川。

記録に残っているものでも,貞享2年,宝永2年,安永9年, 文政6年,安政6年,明治に入ってからでも明治29年,40年, 昭和19年,23年に氾濫,

橋の流失などの被害がもたらされている。

八王子の代官であった大久保長安も浅川の治水には苦慮しており、治水のために築いたとされる石見土手は有名で、現在の並木町から元本郷町にかけて築いた町囲いの堤防。

現在は、千人町宗格院境内にすこしだけその名残があり、浅川の洪水対策に腐心したかがうかがい知ることができると云う。

八王子市東浅川町川原ノ宿は、かつては北浅川の水路で洪水に悩まされていたが、万治年中に設楽杢左衛門が、川筋を北に変える治水工事を行い、

この治水の功績で江戸幕府から9斗の除地を享け賜ったと伝える。

杢左衛門の河川改修事業の完工記念としてとか、あるいはその際の護岸のためにとかで、この川筋に数百本植えられたとされるサイカチの木は、

現在ほとんど残っていない。ただ一本だけ(両界橋)北側(の右)岸に残存。

明治43年度版の八王子案内には浅川の夕景を序して「夏のよる、浅川橋あたりを逍遥すれば、水声潺湲として昼間の暑熱を洗い、時には蛍火の散乱するを見る、青蛙の閣々たるを聞けば身骨爽涼として帰路を忘れる」と書かれている。

最近、浅川は水質が改善して、絶滅危惧種のホトケドジョウが住むようになったとか。多摩川合流地点からここまでのあいだに少数だが生息地。

浅川と多摩川が合流付近

次回は、京王百草園に。

市域とその周辺には、多西(西)・高幡・上田・田口・平山・土渕・田村・立河などの各氏が見られ、

中でも「平山季重」は、源氏に従って一谷の合戦等で武功をたて、その勇猛果敢ぶりが広く知られた武将。(平山城址で数回取りあげてます)

古代末期から中世にかけて、現在の百草園一帯には、

鎌倉幕府にとっての「祈祷の霊場」であった「真慈悲寺」が存在していたことが次第に明らかになっている。

中世の日野市域は、船木田荘と吉富郷・得恒郷・土渕郷から成っており、鎌倉時代後半から戦国期にかけては、高幡高麗氏の一族が高幡不動周辺を

始めとする浅川流域を支配している。

高幡山金剛寺(高幡不動)は、多くの文化財があることで知られ、四季を通じて参詣客が絶えない市内随一の古刹。

建武2年の1335年、大風によって甚大な被害を受け、1339~1342年、にかけて、別当儀海上人、大檀那高麗助綱らにより大規模な修復が行われている。

多摩モノレール空中散歩を 高幡不動ー万願寺(浅川・新井橋)

「日奉 宗頼」生没年不詳ー武蔵七党の1つ西党の祖。子に日奉宗妙、日奉宗長、日奉宗楯、西宗頼。

日奉氏の祖は、大伴氏と同じ高皇産霊尊の子孫といわれ、承平元年の931年、京より武蔵守として下向し国府(府中)で政務にあたり、任期満了ののちも帰郷せずに土着したともいう。

西党の1つである小川氏に伝わる系図では、

藤原宗頼の子で武蔵に下ったとされているが、これを裏付ける史料は発見されていないと云う。

土着したのは、日野郷の土淵の地であり、近郷の油井の牧、小川の牧を支配し、子孫は、武蔵国府の西側に勢力を拡げたので西党と呼ばれ、

平山、小川、立川、由井、二宮、川口などの姓を称した。

平山氏には一ノ谷の戦いで名をはせた「平山季重」がいる。(宗頼は、日野宮神社(東京都日野市栄町)に祀られている)

「異説としてー下海上国造の流れを汲む他田日奉直氏の後裔、日奉宿祢姓。宗頼は、1025年、に武蔵国多摩牧監に任命され、下総国海上郡から移り住んだという説もある」

高尾・八王子「浅川」 小山辺りが梅で知られる「京王・百草園」

百草園 新井橋とモノレール

多摩モノレール 浅川(新井橋から)

「国道20号日野バイバス」

国立市谷保の国道20号国立府中IC入口交差点から、日野市を横断して八王子市高倉町の国道20号高倉町西交差点に至る路線(日野バイパス本線)。

万願寺駅は日野バイバス通りに出られる。

地・駅名の「万願寺」と云う寺は、現在は無いが、公園など付近には、「万願寺」の地区は広がっていると云う。

地名で、旧下田・上田の由来をたどると、平安時代までさかのぼると云う。

領土を守る武士団が形成され、七つの団があり、その一つを地元有力者の「田村」一族が率いていたと云う。

詳しい記録がほとんど残っていないが、現存の「安養寺」は正式には「田村山・極楽院安養寺」といい、田村氏の住居だったという説がある。

日野市史には、上田、下田の“田”は田村氏から取ったものと記されている。

(京都に近い西側が「上」、東側が「下」ということから二つの地名がついた地名がある)

「日野市史」-謎の「万願寺」について、本当は存在したのではないかとも記しているものの、遺跡などは一切見つかっていない。

1828年に著された「新編武蔵風土記稿」には、「万願寺ノ名ハ古キモノニモイマタ所見ナシ」と記されており、当時からすでに万願寺がなかったことに関心が持たれていたと分かる。名前の由来を同書は「考フルニヨシナシ」と記し、結局は、分からないと云う。

モノレール万願寺駅 国道20号日野バイバス交差点

幕末に石田村の名主を務めた土方伊十郎の屋敷。

土方歳三の親戚になる。

「土方伊十郎屋敷と並んで土方歳三資料館が」

戊辰戦争で最後まで戦い抜いた土方歳三の子孫が運営している。

館内には、愛刀「和泉守兼定」・石田散薬を売り歩いた際の薬箱・手紙・俳句・歳三の遺品等が展示。

「土方歳三の最期」

諸説いろいろあるが、「一本木関門・若松町」とされている。

一本木関門は、当時の函館市街の端にあたり、旧幕府軍が通行税をとるために設けた関門。

鷲の木、二股口、四稜郭等などと違いここは、新撰組土方最後の地は函館駅の近くの「一本木関門」、新撰組土方歳三が出陣した

五稜郭と彼が向かおうととした弁天岬台場のちょうど中間になる。

毎年、5月には五稜祭が行われ土方歳三最後の地でも慰霊祭が行われている。

「石田寺」-真言宗、高幡山金剛寺の末寺ー

寺は「せきでんじ」と読む、新選組副局長「土方歳三」が生まれた石田村にあり、多摩川と浅川の合流地点にあるこの寺の起源にも

川の流れが関っていると云う。

土方歳三氏の菩提寺

寺伝ー南北朝時代の1361年、吉祥坊慶興という僧が建立し、1377年、頃から衰えて一時は廃寺となった場所に、百数十年を経た1544年、多摩川に大洪水が起こり、一体の観音像が石田に流れ着き、それを村人が廃寺になった堂跡に観音堂を建てて安置したのがきっかけになり、

文録2年の1593年、「慶心」という僧が一宇を建立、石田寺と号したと伝わる。

「カヤの木」

寺の境内に入ってまずは目を引かれるのは、(日野市の天然記念物・指定)

の「カヤの木」。

目通りの太さは4.5m、高さ26m、その樹齢は400年以上、または600年・カヤの木は雌雄があり、この木は雌木。

晩秋にもなるとたくさんの実を境内に落とし、元気と云う。

土方歳三は,更に北へ転戦して最後の最後まで幕軍として戦う。

戊辰戦争を戦う中で、「天然理心流」の剣士から、銃砲を主とする近代軍の指揮官に脱皮成長し、宇都宮城奪回や松前城陥落などで戦場の指揮官として

の天賦の才を発揮する(洋式軍事教育など受けていない)。

北海道でも土方の部隊だけが西(新政府)軍をさんざん苦しめた。

そして五稜郭開城の直前に、包囲する新政府軍の銃弾の雨の中に、籠城を好まぬ彼は自ら最後の反撃に打って出て散華する。

満34歳と6日の命は意地を貫いて死んだ。

榎本武揚とここが違う、洋装のサムライ土方歳三の戦死は、武士の時代の終焉を象徴していると云える。(合掌)

「多摩川海から37km付近」

モノレール高幡不動・万福寺から百草園方面を土手つたいに散策。

浅川の土手に車道が通っていると、標識にここは、海から37kmと云う。

浅川・秋川・多摩川の合流地点に近い。土手は歩行者と自転車、散歩している人にも時折会う。挨拶を交わす。

多摩川が合流は、まだ、500m位も下って、合流点となる。ここには、程久保川も合流してきており、三川合流点である。程久保川を渡るため

に100mくらい迂回してやっと多摩川の右岸に出る。小鳥のさえずりが。

「程久保川」-一級河川・5km程度の短い川ー

日野の百草園、高幡不動尊、多摩動物公園、多摩テックといった代表観光スポットは、いずれもこの川沿いにある。

その昔は、丘陵の谷戸をのんびりと流れ、今は、周囲の丘が開発されたため、河川改修し真っすぐに流れ、大雨が降ると濁流が一気に流れ下る

排水路の役目も負っている。

改修から四半世紀以上は経つ川はそれなりに年季が入り、コンクリートの壁に囲われた岸辺は、一番の邪魔者、人が容易には立ち入れないため、

生き物たちの格好の住処となっていると云う。

「程久保川」の両岸は遊歩道として整備されており、川の近くに寄れる場所もいくつか作られている。

中でも最大で、せせらぎで憩う、イメージで作られた親水場所が多摩動物公園駅前にありましたが、都道の改修とともにそれまでは暗渠となってしまっていた程久保川の流れを再び川として呼び戻し、同時に動物公園を利用する人などが憩える、はや一年以上不思議な風景をさらしているからです。

安全対策としてフェンスが張り巡らされ、どこにもある川に。

平成20年8月28日夜から翌29日未明にかけて

突然市を襲った集中豪雨は、気象庁に「平成20年8月末豪雨と命名されるほど、大きな被害を受ける結果に。」

このハザードマップは、国(京浜河川事務所)が管理する多摩川・浅川(清川合流点より下流)の区域と、都(南多摩西部建設事務所)が管理する17本の1級河川の区域を含めた、市内全ての河川を対象としている。

「浅川・城山川との合流点を過ぎたあたりに」

露出した砂質泥岩が流れに削られて面白い景色をみせている。この付近には,約百数十万年前に陸域で形成された上総層群最下部の飯能層とよばれる

地層が分布し、たりには、学術的にも貴重な「メタセコイア」の切り株の化石が多数露出した場所があると云う。

このあたり一面が豊かな森であったことを物語っているという。

浅川は小さいながらも暴れ川。

記録に残っているものでも,貞享2年,宝永2年,安永9年, 文政6年,安政6年,明治に入ってからでも明治29年,40年, 昭和19年,23年に氾濫,

橋の流失などの被害がもたらされている。

八王子の代官であった大久保長安も浅川の治水には苦慮しており、治水のために築いたとされる石見土手は有名で、現在の並木町から元本郷町にかけて築いた町囲いの堤防。

現在は、千人町宗格院境内にすこしだけその名残があり、浅川の洪水対策に腐心したかがうかがい知ることができると云う。

八王子市東浅川町川原ノ宿は、かつては北浅川の水路で洪水に悩まされていたが、万治年中に設楽杢左衛門が、川筋を北に変える治水工事を行い、

この治水の功績で江戸幕府から9斗の除地を享け賜ったと伝える。

杢左衛門の河川改修事業の完工記念としてとか、あるいはその際の護岸のためにとかで、この川筋に数百本植えられたとされるサイカチの木は、

現在ほとんど残っていない。ただ一本だけ(両界橋)北側(の右)岸に残存。

明治43年度版の八王子案内には浅川の夕景を序して「夏のよる、浅川橋あたりを逍遥すれば、水声潺湲として昼間の暑熱を洗い、時には蛍火の散乱するを見る、青蛙の閣々たるを聞けば身骨爽涼として帰路を忘れる」と書かれている。

最近、浅川は水質が改善して、絶滅危惧種のホトケドジョウが住むようになったとか。多摩川合流地点からここまでのあいだに少数だが生息地。

浅川と多摩川が合流付近

次回は、京王百草園に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます