「兵庫県赤穂市」

赤穂市域の一部は、かつて、吉備国に属した。

吉備国は弥生時代・古墳時代に筑紫・出雲・ヤマト・毛野などと並んで日本列島を代表する政権として繁栄し、ヤマトと連合して列島の統一・治世に貢献したが、吉備の興隆に脅威を感じたヤマトに勢力を削減され、備前・備中・備後・美作に分割、さらに赤穂市域は播磨国へと移されることになったという。

これ以後、経済・文化の面で結びつきの強い旧吉備地域の政治的な統一は現在に至るまで無い。

1659-1703赤穂義士首領「内蔵助・大石良雄像」 浅野家代々家老で21歳で家老職に

元禄赤穂事件ゆかりの地。

毎年12月14日には赤穂市最大の催しとして赤穂義士祭が行われている。

古くから塩田(入浜式塩田・揚浜式塩田・流下式塩田)が栄え、生産されている塩は「赤穂の塩」として全国に流通している。

水量の豊富な千種川水系に恵まれた赤穂市は、市としては水道料金が日本一安く市内の随所にその遺構が残る。

赤穂上水(1616年築造)は、神田上水(東京都)福山上水(広島県)と並んで日本三大上水道のひとつに数えられている。

家島へ送られる海底送水管(延長約14km)国内最長、最大規模と云う。

元禄15年同志46名と共に吉良義央の屋敷に討ち入り。

中心市街地は、千種川デルタ上に立地し、臨海部には、白砂青松が点在する。1645年「浅野長直」5万3千石余りで「常陸」から入部した。

城下町築造し「塩田開発」。

1701年 元禄14年ー三代浅野長矩」江戸城内で刃傷改易となる。

市街地は、千種川デルタ上に位置、白砂青松が点在 塩業の町として栄えた

改易後、永井氏・森氏と続き、「塩業の町」として栄えた。

昭和42年、イオン交換樹脂膜法工場製造が始まり、「塩田」は消滅する。

「息継ぎ井戸」

江戸での浅野内匠頭による刃傷事件の第一報を知らせるため、元禄14年 赤穂藩士、早水藤左衛門、萱野三平が早かごで江戸を出発。

赤穂城下に着いたのは3月の早朝。「155里(約620km)の行程」を4昼夜半早かごに揺られ続けた両人は、城下に入り

この井戸の水を飲んで一息ついたといわれ、以来、息継ぎ井戸と呼ばれている。

息継ぎ井戸 1645年浅野長直常陸より入部城下町築造

「塩田」に適した赤穂

気候は、瀬戸内海沿岸に位置する赤穂市は、日本の気候区分でいう瀬戸内海式気候に属し、1年間通して晴天の日が多いため、古くから塩田が栄えた。

12月~2月までの平均気温は5.1℃(平成24年度)であり、積雪もほとんどないと云う。

製塩・繊維・薬・セメントなど、(1967年イオン交換脂膜法で昔ながらの塩田は無い)

「花岳寺」曹洞宗の寺院、、歴代赤穂藩主の菩提寺。山号は台雲山。

JR播州赤穂駅南約500m浅野家菩提寺「花岳寺」

札所ー新西国三十三箇所観音霊場第31番・瀬戸内観音霊場第7番。御詠歌:よろづ世の 人のかがみと匂ふなる 花おかでらの 庭のいしぶみ

播磨国赤穂藩・浅野家、永井家、森家歴代藩主の菩提寺。

大石良雄の祖先が眠る大石家墓地、義士墓がある。浅野家、赤穂浪士に関する展示物が収蔵されている義士宝物館が併設されている。

義士宝物館・墓所の拝観料は、400円、残念ながら閉館。

赤穂浪士47人の墓がある浅野家・大石家・浪士関係の資料が展示(時間外で見られず)

垂水勝重の時代、

慶長14年 1609年ー検地の実施、1613年 掻上城の整備、1616年 赤穂上水道完成、1621年 加里屋大火後の町割整備といった、数々の大事業が行われた

「池田政綱」1631年に死去され、家が途絶えることになったため、「池田輝興」が35,000石で赤穂に入った。

1626年 に徳川家光から松平姓を賜り、松平右近大夫と呼ばれた人物。

輝興は、1631年、掻上城内にあったと思われる藩邸に金の間を作り、曲輪に多門、隅櫓を、城内に馬場を築いたとされる。

1644年 に検地を行い、14年間と、比較的長期間にわたって行われた輝興の施政であるが、1645年、輝興は、内室を突然切り殺し、幼児に手負わせ、

侍女2人を切り捨てたことで改易となったと云う。赤穂池田藩は消滅し、赤穂浅野藩の成立となる。

市内の万福寺

元禄14年(1701)3月、長矩は江戸城において刃傷事件を犯し、即日切腹、浅野家は断絶する。同年4月には赤穂城開城、旧浅野赤穂藩領は幕府領となり、代官石原新左衛門、岡田庄大夫によって統治された。城ならびに領内諸所の警護は、龍野藩脇坂安照の家中が在番した。

翌年の元禄15年(1702)になると永井伊賀守直敬が下野国烏山(栃木県)より赤穂に入封した(33,000石)。

永井氏は暫定的な政権として入ったものであるが、この期間に作られた史料として各町村の明細帳や町家主名とその町家規模を記した絵図などがあり、貴重な現存資料となっている。

1706年になると、森長直が備中国西江原(岡山県津山市)より赤穂に入封し(20,000石)、以後廃藩置県にいたるまで12代続く森時代となる。

このとき赤穂藩の領地は著しく減少して現在の上郡町及び相生市の一部を含む範囲、赤穂市内では周世、横尾、原、牟礼東の4ヶ村が幕府領または他藩領となった。

森時代の赤穂は、「森長直」は、織田信長に仕えた森蘭丸の子孫であり、蘭丸末弟忠政の子、長継の西江原藩を受け継いだ人物と云う。

浅野家・永井家・森家の居城「赤穂城跡」 隅櫓と堀

江戸時代後期には、西浜に約150町歩ほどの新塩田が干拓された。

赤穂塩の主な販売先は江戸方面70%、大坂方面20%、赤穂周辺が10%であり、森時代初期の塩田面積は約200町歩で生産高は25~30万石と推定され、

幕末期には約350町歩で55~65万石と考えられている(赤穂市1983)。

江戸及び大坂では、赤穂塩問屋が株仲間をつくって独占的販売事業を展開し、大坂では真塩の専売に成功するなど大きな成果を収めた。

しかし、こうした塩業隆盛による利益は藩財政に流れることはなく、城下町周辺における大地主の成長を促していく。

特に御崎の田淵家、塩屋の柴原家、坂越の奥藤家が有名である。

1661年浅野長直が池田輝政の居城を拡張整備し、南海・東熊見川に挟まれた要害の地

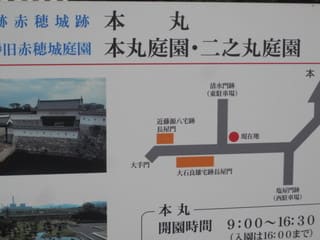

「赤穂城」

本丸と二ノ丸の関係は、本丸を二ノ丸が完全に取り巻く輪郭式。

二ノ丸と三ノ丸は梯郭式に配し、櫓10箇所、門12箇所、桝形5箇所を設けて防備の要としている。

近世城郭史上非常に珍しい変形輪郭式の海岸平城。

三重の曲輪からなる平城で海水を堀に取り入れている

赤穂藩の藩庁が置かれ、本格築城された城郭である。

縄張りは変形輪郭式。本丸と二の丸が輪郭式に配され、その北側に三の丸が梯郭式に置かれている。

銃砲撃戦を意識した設計となっており、十字砲火が可能なように稜堡に良く似た横矢掛かりが数多く用いられている。

縄張りは赤穂浅野氏初代長直の時代、浅野氏に仕えた甲州流兵学者の近藤正純によってなされたと云う。

長直は築城中、山鹿素行を招聘し、縄張りについて意見を聞き、二の丸周辺の手直しがされている。

それまでは一重の堀に囲まれた掻上城という質素なものであった。

赤穂城は5万石の浅野氏には過度に広壮で、これがために財政難に陥った。

5層天守の造営も計画されていたが幕府への遠慮か財政難の為か造営されず、天守台のみが今日に残っている。

市内を流れる千種川から上水道を敷設し、城内のみならず城下各戸にも給水されていた。日本三大上水道の一つ。

現在は、三の丸大手の隅櫓と大手門と二の丸石垣、堀(一部復元)が。

「浅野長矩」 1665-1701 乱心した藩主、 父長友、死後8歳で領主に、

吉良義央を江戸城内「松の廊下」で傷を負わせ、その日に切腹となった。刃傷事件。

「吉良義央」 1641-1703 上野介、足利一族の名門「吉良家」に生まれる。領地は、三河国吉良で善政で、領民からは税ヲ絞らなかったと云う。

討ち入り後、養子の「義周」は、信濃国諏訪へ配流、吉良家は、断絶処分に。

海に向かって石垣が、城跡は公園に。赤穂城は海城でもある

現在の城内ー歴史博物館・東仕切門・右手に大手門・二の丸門・奥に大石神社・境内・本丸門・天守台・本丸庭園・周りに内堀・水手門(高麗門)

花見広場・二の丸庭園・西中門・千潟門・外堀大手門塩見櫓。

近藤源八宅跡長屋門

「近藤源八宅跡長屋門」

大石邸長屋門の向かいにあり、赤穂浅野家軍学指南近藤家の屋敷のあったところで、長屋門は江戸時代後期になって改築。

現在ではその一部のみが保存されているに過ぎないが、江戸期の数少ない建築遺構であり、赤穂市指定文化財(建造物)に指定。

近藤家2代目の通称を採って「源八長屋」と呼ばれています。

公園と大石神社鳥居

「大石神社・城跡内」

大正元年、大石内蔵助はじめ47義士と萱野三平を合資祀して創建された。大石邸庭園・義士たちの遺品・武具など展示・宝物殿がある。

有料 450円。残念であるが、閉館してしまった。

大手門

「赤穂浪士討ち入り」

戦闘開始から約一時間後、江戸城桜田門そばの上杉屋敷にこの報がもたらされた。

米沢上杉15万石の藩主・上杉綱憲は、実父である吉良上野介を救うべく、藩士達を率いて吉良邸に向かおうとしたが、家来達の必死の説得に阻まれた。12月15日は、大名・旗本が江戸城に総登城する式典が行われる日であった。

朝になれば、登城のための者が大勢やってくる。その中で、上杉藩士達が血相変えて刀槍をふりかざして騒ぎ立て、将軍のお膝元を乱したとあってはお家の存亡に関わる。家臣達のことを考えれば、綱憲は動くことができなかった。

一方、47士らは吉良邸を引き揚げて、品川・泉岳寺へ向かった。泉岳寺は亡君・浅野内匠頭が葬られた墓がある寺であった。

彼らは亡君の墓前に吉良の首を供えて仇討ちの報告をし、内蔵助がまず最初に焼香を、続いて吉良に一番槍をつけた「間重次郎」が行い、順々に全員が焼香していった。

充分な取調べを受ける事なく、原因は闇に葬られて処理された刃傷事件から1年と10ヶ月。

土地を失い、仕事を失った辛く苦しい浪人生活を送り続けてきた。

その間、多くの者が新たな仕官先や仕事を見つけるなどして脱盟・脱走していく中、最後まで残った47名の侍は、こうして本懐を遂げることができた。

神社前 大石内蔵助・赤穂浪士の石像が

「大石良雄」 1659-1703 赤穂義士の首領・「内蔵助」21歳で浅野家家老

改易処分翌年「吉良義央」を同士46名と共に討ち入り首をあげた。良雄切腹後、三男大三郎は、広島浅野本家に召し抱えられている。

「大石邸・長屋門」

間口28間、奥行き45間、畳数308畳の家老屋敷。「右回り二つ巴」の大石家家紋瓦が残っている。元禄14年3月しゅくん刃傷の悲報を持った早駕籠は

この門から。

大石邸・長屋門

次回は、江戸浅野家菩提寺「泉岳寺」を参拝します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます