「メッケル」 1842-1906 プロイセン王国ドイツ帝国軍人・日本に兵学教官として赴任。

実家のメッケル家はビール醸造家、メッケル家はドイツ南西部ラインラント=プファルツ州ビットブルク=プリュム郡ビットブルク・ラントの山間の村メッケルが発祥の地で、当地にやって来たローマ帝国の小部隊の隊長が始祖であったという。

1867年にプロイセン陸軍大学校を卒業、普仏戦争にも参加し、鉄十字勲章も受賞。

陸軍の近代化を推し進めていた日本新政府は、ドイツに兵学教官派遣を要請し、ドイツ側は、参謀総長のベルンハルト・フォン・モルトケ(大モルトケ)の推薦により、陸軍大学校の兵学教官の「メッケル少佐」の派遣を決定し、メッケルは、1885年に来日、戦術の権威であり、ドイツ側の好意は日本にとっては望外の喜びであったと云う。

本人は「モーゼル・ワインのないところには行きたくない」と、最初難色を示していたという。

日本陸軍は、メッケルを陸軍大学校教官に任じ、参謀将校の養成を任せ、メッケル着任前の日本ではフランス式の兵制を範としていたが、

「桂太郎、川上操六、児玉源太郎ら」の「臨時陸軍制度審査委員会」がメッケルを顧問として改革を進め、ドイツ式の兵制を導入した。

陸軍大学校での教育は徹底しており、彼が教鞭を取った最初の1期生で卒業できたのは、「東條英教や秋山好古など」わずか半数の10人という厳しいものであったとある。

その一方で、兵学講義の聴講を生徒だけでなく希望する者にも許したので、陸軍大学校長であった児玉を始め様々な階級の軍人が熱心に彼の講義を聴講。

「児玉源太郎」 1852-1906 参謀総長陸軍大将 徳山藩出身

戊辰戦争で長州献功隊士として従軍・大坂兵学寮に入る。将校となり「佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争」に従軍し軍功、1887年陸軍大学校長に。

ドイツに派遣、メッケル戦術思想を導入した。ドイツ軍制・戦術の輸入にも努めている。

日露戦争で大将、大山巌総司令官のもとで総参謀長に。没後、伯爵。

佐倉連隊長 児玉源太郎」旧宅後

「軍人勅諭」

一、軍人は忠節を尽すを本分とすへし・一、軍人は礼儀を正しくすへし・一、軍人は武勇を尚ふへし・一、軍人は信義を重んすへし・一、軍人は質素を旨とすへし。

世界で最も礼儀正しく勇敢で規律正しい軍隊は軍人としての心得、1882年の明治15年、 明治天皇からの軍人勅諭をもって不動のものとなっていった。

全ての将兵たちは忠節・礼儀・武勇・信義・質素の五徳目を暗記、

「教育・訓練の日々」

将兵たちは国防、国内外の自国民を守るための存在、防人であり、そのために必要な訓練・教育を受けることが日常・ 整列や行進といった基礎的な動作、駆け足、体操などによる体力、運動能力の養成、 銃の取扱や射撃、銃剣術などを学習。

戦場で、あるいは演習時に兵士が身に付けた軍装の全重量は30キロを超えることがあったと云う。 日露戦争以来長く使われた38式歩兵銃は 4キロ近い。

体力なくして兵士はつとまらなかった。上等兵・下士官・将校への道。

佐倉連隊跡車道・碑

「鹿島川・高崎川」

八街市中心部の大池付近に源を発し北流する。源流部は住宅団地により暗渠化されている部分があり、長谷付近より地上のみを流れるようになる。

市北部の文違付近で大池調整池に流入し、以降富里市との市境付近を流れる。

中沢付近で八街市朝日付近を水源とし、富里市十倉・高野・立沢を流域とする支流を合わせるが、富里市では高崎川の水源を「七栄・高野・八街市の3カ所」としておりこの支流も含め「高崎川」と総称している。

富里市内は高崎川の谷津が多く、水害が昔から頻発していたため支流域等に調整池が多く設けられている。また蛇行して流れていたことから流域では

「九頭竜様のお札」や「長池の大蛇」のような蛇にまつわる伝承も残っていると云う。

流れを西に変えた高崎川は印旛郡酒々井町に入り、JR成田線沿いを流れる。

佐倉市に入ると高岡付近で支流の南部川を合わせ、JR総武本線を越えて佐倉市街地に入る。

竜灯橋で寺崎都市下水路を合わせると市街地を抜け北西流し、寺崎付近で鹿島川に流入する。

酒々井町馬橋の千葉県道76号成東酒々井線新堤大橋より下流部6.07kmが一級河川に指定されている。

城を守るように鹿島川・高崎川

1874年の明治7年、「陸軍歩兵第二連隊が当佐倉城址に駐屯」

1877年、「西南の役」に出動、1894年、~1895年、および1904年の明治37年、~明治38年、日清日露の両戦役にも参戦した。

陸軍 病院跡・ 佐倉城址・夫婦モッコクの兵士の落書き、 落書きも戦争遺跡になるのであろうか。

佐倉城本丸跡に夫婦モッコクという、二本の幹のあるモッコクの木がある。昔は本丸跡とて訪れる人もなく、時々江原新田の農民が生い茂った木を。

「桜会」

日本の軍事国家化と翼賛議会体制への改造を目指して1930年の 昭和5年、結成された超国家主義的な秘密結社・軍閥組織である。

1930年、参謀本部の橋本欣五郎中佐、陸軍省の坂田義朗中佐、東京警備司令部の樋口季一郎中佐が発起人となり設立した。

参謀本部や陸軍省の陸大出のエリート将校が集まり、影佐禎昭、和知鷹二、長勇、今井武夫、永井八津次などの「支那通」と呼ばれる佐官、尉官が多く

佐倉連隊へ

姫路城には、陸軍第十師団が駐屯し、千葉県でも、市川の国府台城址には高射砲部隊が駐屯。

明治7年、陸軍歩兵第二連隊が当佐倉城址に駐屯、明治10年、西南の役に出動、明治27年~明治28年、1904年の明治37年~明治38年。

「日清日露」の両戦役にも参戦した。日露戦争では、旅順、二百三高地の戦闘にも加わり、多くの戦死者、戦傷者を出した。

明治42年、に陸軍歩兵第二連隊は水戸に移転、二七旅団に属し、第一四師団隷下となった。

この陸軍歩兵第二連隊の佐倉駐屯以降、十ニもの連隊が佐倉で編成され、これらを総称して「佐倉連隊」と呼んでいる。

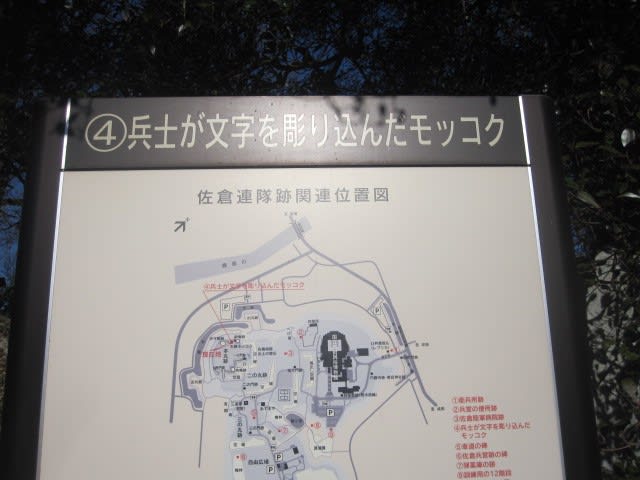

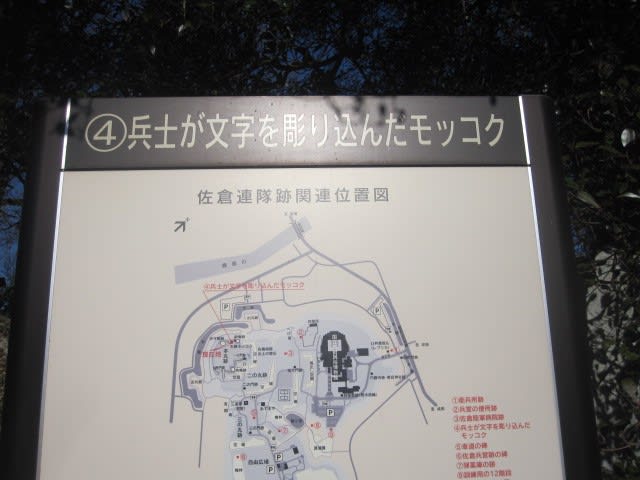

佐倉連隊跡案内図

明治7年、日本最初の軍隊歩兵第二連隊が佐倉に駐屯し、多くの部隊が編成・訓練され、西南戦争、日清・日露戦争にこの地から出征。

明治42年には、第二連隊にかわって歩兵第五七連隊が移転し、昭和19年のフィリピン戦で多くの命が失われた。

衛兵所跡・ 兵営の便所跡雨天休憩所近くに土台のみが残っている・ 佐倉陸軍病院跡創設は明治7年、佐倉屯営病室・佐倉営所病院・佐倉衛戍病院・佐倉陸軍病院と昭和40年代までテラスを配した洋風病棟が残っていた・ 兵士が文字を彫り込んだモッコク本丸跡にある県指定天然記念物(幹に「昭和十八年十月」「砲隊」)といった落書きが彫られている。 車道の碑大正9年建立・兵営と大手門とを直通させる新道の完成記念碑がある。

弾薬庫の跡は、姥が池西側坂道を登った奥の窪地に。 訓練用の12階段兵士が高所からの飛び下り訓練に使用したコンクリート製の階段が・

軍犬・軍馬の墓軍曹安藤能一が建てた軍犬房号之墓(昭和7年)・近衛歩兵第五連隊第二機関銃隊が建てた軍馬北盤之墓(昭和18年)が並んで・

連隊の敷地内には、犬舎・鳩舎・厩舎があった。

明治初期旧佐倉城内に「陸軍歩兵連隊・第二連隊、57連隊」など設置、軍部として栄えた。

特に57連隊は、アジア・太平洋戦争で、1944年のフィリピンレテイ島において玉砕、最期を遂げている。

「国立歴史民俗博物館」

明治百年記念事業として昭和58年開館した。

歴史・考古・民俗などの研究資料が展示されている。収蔵品ー国宝・重文など7万点を展示 古代から近世の時代順で中には復原模型もある。

入館有料

次回も公園内。

実家のメッケル家はビール醸造家、メッケル家はドイツ南西部ラインラント=プファルツ州ビットブルク=プリュム郡ビットブルク・ラントの山間の村メッケルが発祥の地で、当地にやって来たローマ帝国の小部隊の隊長が始祖であったという。

1867年にプロイセン陸軍大学校を卒業、普仏戦争にも参加し、鉄十字勲章も受賞。

陸軍の近代化を推し進めていた日本新政府は、ドイツに兵学教官派遣を要請し、ドイツ側は、参謀総長のベルンハルト・フォン・モルトケ(大モルトケ)の推薦により、陸軍大学校の兵学教官の「メッケル少佐」の派遣を決定し、メッケルは、1885年に来日、戦術の権威であり、ドイツ側の好意は日本にとっては望外の喜びであったと云う。

本人は「モーゼル・ワインのないところには行きたくない」と、最初難色を示していたという。

日本陸軍は、メッケルを陸軍大学校教官に任じ、参謀将校の養成を任せ、メッケル着任前の日本ではフランス式の兵制を範としていたが、

「桂太郎、川上操六、児玉源太郎ら」の「臨時陸軍制度審査委員会」がメッケルを顧問として改革を進め、ドイツ式の兵制を導入した。

陸軍大学校での教育は徹底しており、彼が教鞭を取った最初の1期生で卒業できたのは、「東條英教や秋山好古など」わずか半数の10人という厳しいものであったとある。

その一方で、兵学講義の聴講を生徒だけでなく希望する者にも許したので、陸軍大学校長であった児玉を始め様々な階級の軍人が熱心に彼の講義を聴講。

「児玉源太郎」 1852-1906 参謀総長陸軍大将 徳山藩出身

戊辰戦争で長州献功隊士として従軍・大坂兵学寮に入る。将校となり「佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争」に従軍し軍功、1887年陸軍大学校長に。

ドイツに派遣、メッケル戦術思想を導入した。ドイツ軍制・戦術の輸入にも努めている。

日露戦争で大将、大山巌総司令官のもとで総参謀長に。没後、伯爵。

佐倉連隊長 児玉源太郎」旧宅後

「軍人勅諭」

一、軍人は忠節を尽すを本分とすへし・一、軍人は礼儀を正しくすへし・一、軍人は武勇を尚ふへし・一、軍人は信義を重んすへし・一、軍人は質素を旨とすへし。

世界で最も礼儀正しく勇敢で規律正しい軍隊は軍人としての心得、1882年の明治15年、 明治天皇からの軍人勅諭をもって不動のものとなっていった。

全ての将兵たちは忠節・礼儀・武勇・信義・質素の五徳目を暗記、

「教育・訓練の日々」

将兵たちは国防、国内外の自国民を守るための存在、防人であり、そのために必要な訓練・教育を受けることが日常・ 整列や行進といった基礎的な動作、駆け足、体操などによる体力、運動能力の養成、 銃の取扱や射撃、銃剣術などを学習。

戦場で、あるいは演習時に兵士が身に付けた軍装の全重量は30キロを超えることがあったと云う。 日露戦争以来長く使われた38式歩兵銃は 4キロ近い。

体力なくして兵士はつとまらなかった。上等兵・下士官・将校への道。

佐倉連隊跡車道・碑

「鹿島川・高崎川」

八街市中心部の大池付近に源を発し北流する。源流部は住宅団地により暗渠化されている部分があり、長谷付近より地上のみを流れるようになる。

市北部の文違付近で大池調整池に流入し、以降富里市との市境付近を流れる。

中沢付近で八街市朝日付近を水源とし、富里市十倉・高野・立沢を流域とする支流を合わせるが、富里市では高崎川の水源を「七栄・高野・八街市の3カ所」としておりこの支流も含め「高崎川」と総称している。

富里市内は高崎川の谷津が多く、水害が昔から頻発していたため支流域等に調整池が多く設けられている。また蛇行して流れていたことから流域では

「九頭竜様のお札」や「長池の大蛇」のような蛇にまつわる伝承も残っていると云う。

流れを西に変えた高崎川は印旛郡酒々井町に入り、JR成田線沿いを流れる。

佐倉市に入ると高岡付近で支流の南部川を合わせ、JR総武本線を越えて佐倉市街地に入る。

竜灯橋で寺崎都市下水路を合わせると市街地を抜け北西流し、寺崎付近で鹿島川に流入する。

酒々井町馬橋の千葉県道76号成東酒々井線新堤大橋より下流部6.07kmが一級河川に指定されている。

城を守るように鹿島川・高崎川

1874年の明治7年、「陸軍歩兵第二連隊が当佐倉城址に駐屯」

1877年、「西南の役」に出動、1894年、~1895年、および1904年の明治37年、~明治38年、日清日露の両戦役にも参戦した。

陸軍 病院跡・ 佐倉城址・夫婦モッコクの兵士の落書き、 落書きも戦争遺跡になるのであろうか。

佐倉城本丸跡に夫婦モッコクという、二本の幹のあるモッコクの木がある。昔は本丸跡とて訪れる人もなく、時々江原新田の農民が生い茂った木を。

「桜会」

日本の軍事国家化と翼賛議会体制への改造を目指して1930年の 昭和5年、結成された超国家主義的な秘密結社・軍閥組織である。

1930年、参謀本部の橋本欣五郎中佐、陸軍省の坂田義朗中佐、東京警備司令部の樋口季一郎中佐が発起人となり設立した。

参謀本部や陸軍省の陸大出のエリート将校が集まり、影佐禎昭、和知鷹二、長勇、今井武夫、永井八津次などの「支那通」と呼ばれる佐官、尉官が多く

佐倉連隊へ

姫路城には、陸軍第十師団が駐屯し、千葉県でも、市川の国府台城址には高射砲部隊が駐屯。

明治7年、陸軍歩兵第二連隊が当佐倉城址に駐屯、明治10年、西南の役に出動、明治27年~明治28年、1904年の明治37年~明治38年。

「日清日露」の両戦役にも参戦した。日露戦争では、旅順、二百三高地の戦闘にも加わり、多くの戦死者、戦傷者を出した。

明治42年、に陸軍歩兵第二連隊は水戸に移転、二七旅団に属し、第一四師団隷下となった。

この陸軍歩兵第二連隊の佐倉駐屯以降、十ニもの連隊が佐倉で編成され、これらを総称して「佐倉連隊」と呼んでいる。

佐倉連隊跡案内図

明治7年、日本最初の軍隊歩兵第二連隊が佐倉に駐屯し、多くの部隊が編成・訓練され、西南戦争、日清・日露戦争にこの地から出征。

明治42年には、第二連隊にかわって歩兵第五七連隊が移転し、昭和19年のフィリピン戦で多くの命が失われた。

衛兵所跡・ 兵営の便所跡雨天休憩所近くに土台のみが残っている・ 佐倉陸軍病院跡創設は明治7年、佐倉屯営病室・佐倉営所病院・佐倉衛戍病院・佐倉陸軍病院と昭和40年代までテラスを配した洋風病棟が残っていた・ 兵士が文字を彫り込んだモッコク本丸跡にある県指定天然記念物(幹に「昭和十八年十月」「砲隊」)といった落書きが彫られている。 車道の碑大正9年建立・兵営と大手門とを直通させる新道の完成記念碑がある。

弾薬庫の跡は、姥が池西側坂道を登った奥の窪地に。 訓練用の12階段兵士が高所からの飛び下り訓練に使用したコンクリート製の階段が・

軍犬・軍馬の墓軍曹安藤能一が建てた軍犬房号之墓(昭和7年)・近衛歩兵第五連隊第二機関銃隊が建てた軍馬北盤之墓(昭和18年)が並んで・

連隊の敷地内には、犬舎・鳩舎・厩舎があった。

明治初期旧佐倉城内に「陸軍歩兵連隊・第二連隊、57連隊」など設置、軍部として栄えた。

特に57連隊は、アジア・太平洋戦争で、1944年のフィリピンレテイ島において玉砕、最期を遂げている。

「国立歴史民俗博物館」

明治百年記念事業として昭和58年開館した。

歴史・考古・民俗などの研究資料が展示されている。収蔵品ー国宝・重文など7万点を展示 古代から近世の時代順で中には復原模型もある。

入館有料

次回も公園内。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます