「仁丹塔」は、浅草国際通り(田原町)に面したT字路に立っていた。 明治23年に建造され、浅草のシンボルで関東大震災で倒壊。

「十二階」・凌雲閣 を模して昭和7年に建てられた広告塔。この近くにあった。

「菊水通り」は、浅草の中でものんびりしている。昔、牛もつ肉の「菊水」があり量り売りしていた。

その後、菊水会館となり、結婚式場て成長したが、通りには無くなっていた。

浅草びいきの作家たちも昔はよく通っていて坂口安吾が手をついてやけどをしたという「お好み焼き」などが目に付いた。

「浅草東本願寺」は、1651年、東本願寺第12世教如が神田に江戸御坊光瑞寺を建立、その後、京都の東本願寺の掛所(別院)となった。

1657年(明暦3年)明暦の大火により焼失し、浅草に移転。浅草門跡と称されるようになり、21の支院と35の塔頭を抱え、境内は1万5000坪に及んだ。

その伽藍は、葛飾北斎の『富嶽三十六景』に「東都浅草本願寺」として描かれている。

1868年には、渋沢成一郎や天野八郎などの旧幕臣ら百数十名により、大政奉還後、上野寛永寺に蟄居していた徳川慶喜の擁護を目的とする

「彰義隊」が結成され、その拠点となった。

1923年(大正12年)9月1日、関東大震災により本堂等を焼失、1939年、焼失した本堂を再建、1945年、空襲により本堂内部を焼失する。

真宗大谷派からの独立

親鸞 1173-1262 浄土真宗の開祖、9歳で慈円について出家、主著「教行信証」「歎異抄」など、越後に配流された。

文化財は、都指定有形文化財(彫刻)・木造阿彌陀如来立像(鎌倉期)・区指定有形文化財(絵画)・絹本着色親鸞上人絵伝(室町末期)・

絹本着色親鸞上人絵伝(江戸期慶長年間)・区指定有形文化財(工芸品)・銅鐘(江戸初期)・その他紫雲亭襖絵(棟方志功作)(昭和36年)など。

親鸞

「源空寺」

浄土宗の源空寺は、五台山文殊院、1590年 湯島に草創した。明暦3年の大火で類焼し、この地へ移転。

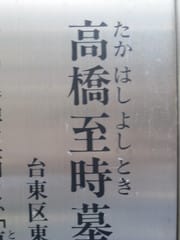

境内には、高橋景保、谷文晁、幡随院長兵衛、高橋至時、伊能忠敬の墓がある。

伊能忠敬 1745-1818測量家 天文学者 「高橋至時」 (ここに墓あり)の門下生測量技術を習得、56才で蝦夷地の旅に。

72才で、日本全土の測量を終える。遺言で師の高橋至時の傍らに葬る。

「幡随院長兵衛」元は唐津藩の武士・塚本伊織の子で、口入れ屋を営んでいた。

江戸の幡随院(京都の知恩院の末寺、その後焼失し現在は小金井(東京都小金井市)に移っている)の裏に住んでいたため、

幡随院長兵衛と呼ばれるようになった。1657年に旗本奴の頭領、水野成之(十郎左衛門)に湯殿で殺されたとされる。

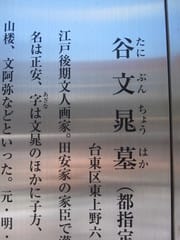

「谷文晁」は30歳になるまで日本全国をさかんに旅し、行ったことのない国は四、五か国に過ぎなかった。旅の途次に各地の山を写生し、

名著『日本名山図譜』として刊行した。山岳の中では最も富士山を好み、富士峰図・芙蓉図などの名品を多数遺している。

ここで日暮里、三ノ輪、浅草を終わります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます