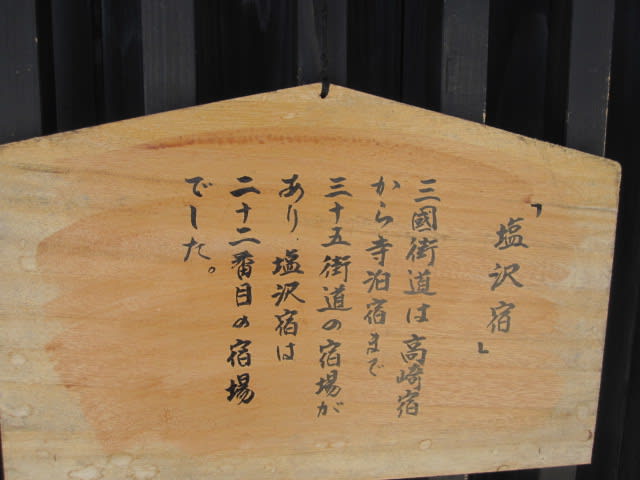

「三国街道」

江戸時代・参勤交代に利用され、重要視された。

長岡藩、与板藩、村松藩などの諸大名や佐渡奉行、新潟港巡検の関八州取締出役などがこの街道を利用。

当時の宿場には、渋川や湯沢をはじめ「三国峠越えの三宿」と称せられた三俣、二居、浅貝などがあった。

1885年(明治18年)三国峠の代替ルートとして、清水峠が馬車道として整備されたが、瞬く間にがけ崩れと雪崩の頻発により放棄され、

しかし、1902年に鉄道(信越本線)が開通してからは、交通面は鉄道に依存し宿場町は衰微していく。

長岡から湯沢にかけては道も平坦で農耕地もあったため、ある程度の地方的交通需要があったと云う。

三国峠を越える部分の交通量は極めて少ないものであった。

1953年(昭和28年)、自動車の普及とともに長距離の貨物輸送の需要が増大、関東 - 越後間の自動車交通が信越線沿いに迂回する不便を解消するため、県道であった三国街道の国道昇格運動が起こり昇格とともに大規模な改修工事が開始、現在三国街道の大部分が国道17号に。

関越自動車道・上越線・上越新幹線と共に関東~新潟間の大動脈である。

「堀 秀治」は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。

越後福嶋藩の初代藩主、堀秀政の長男。

1600年の領主は、堀秀治の家臣の井口家(佐渡島)が,「塩沢」に移り住んでいる。

浦佐ー六日町ー十日町ーつむぎの里塩沢町へ

魚沼丘陵

信濃川ー魚野川の間の東西約15km・南北約32km、標高は高い南西部の1100mから徐々に高度を下げている。北東部で300mと云う。

緩やかな西斜面の信濃川寄りには日本を代表する大きな河成段丘が形成され、そこに畑が作られている。

急傾斜の東斜面は、スキー場として人気がある。

「JR上越線・塩沢駅」

窓口の営業時間は、午前7時10分から午後5時30分まで、本数少ないので注意。

構内の床には雪のマークが張り付けられ、これは、付近で最大積雪深3.7メートルを記録した豪雪地帯であることに由来していると云う。

稲刈りはほぼ終了、冬支度に

「鈴木牧之記念館」

「北越雪譜」の著者「鈴木牧之」1770-1842年の記念館。

文献・雪国の民具類・行の研究資料・・・雪の文化館ともいえる。

そっと置く ものに音あり よるの雪 「鈴木牧之」

鈴木牧之記念館

記念館、駅に近い、碑文は自筆文字を刻んだと云う。

牧野牧之、雪国の生活史を活写した文人。

塩沢の商家に生まれ、傾きかけた実家を立て直す、俳諧・書画に親しみ、19歳で江戸に出て、雪の無い世界を見て、雪国の苦労を紹介しようと、

40数年がかりで「北越雪譜」を出版し好評を博した。

塩沢は,コシヒカリの原産地のひとつと、日本を代表する豪雪地帯。その豪雪地帯で人間の生活がどういうふうに宿命をうけているのかを、

「鈴木牧之」は、綴った。加えて興味深い民俗習俗行事にも触れ、それが天保6年に初編が出た。

北越雪譜の碑ー 昭和44年牧之生誕200年祭記念建立、「北越雪譜」中の文で、この土地の特産である縮のことを書いたもの。

牧之氏は、学者でもなく武士でもない、三国街道に沿った百姓出身で、塩沢縮の仲買・質屋を営む商人であったと云う。

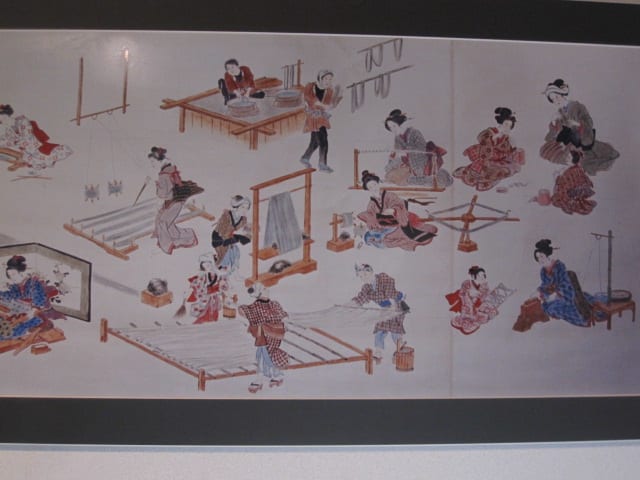

麻織物の縮は、武家の衣服として場が多かったと云う。塩沢地域は、その生産地として発展していた。

新潟の冬は休まずつむぎ織

現在は、その伝統を受けて綿織物「紬」の産地として売られている。

長い冬がそこまで

牧之の父は、俳句を趣味にし、牧之も俳句・和歌に親しみ、書・絵、、、と広げ鈴木家の家風であったようである。また、全国的に広く文人と交際している。山東京伝・曲亭馬琴・十返舎一九など。

鈴木牧之像

「雪譜」は、40年と云う。当時のこととて、その努力・忍耐・勤勉さと人柄が判る。

館内

牧之は、旅行を好み、他所の風土との格差・差異に興味を持ったと云う。「雪譜」「秋山紀行」となっていると云う。

長恩寺境内に句碑がある。

館内

豪雪の雪害の悩みは、今も同じ、が、山斜面は、多くはスキー場として開発され、除雪も早く環境変化はある。

豪雪地帯としては変わっていない。

館内

越後の雪、雪国の暮らし・不思議・自然・生き物・禍・祭り、、、25話、挿絵55図、雪国の本当の姿などを7冊の書物にした

江戸時代のベストセラー「北越雪譜」民俗学的にも高い評価を受けている。

館内

千年の昔から伝わる塩沢の織物伝統工芸が、「つむぎ記念館」で体験と工程など見られる。1階は、展示販売場で2階が織工房になっている。(無料)

いざり機 館内

我越後のごとく年毎に幾丈の雪を視ば、何の楽き事かあらん。

雪の為に力を尽くし財を費し千辛万苦する事、

下に説く所を視ておもひはかるべし。 「北越雪譜」より

館内

牧之の時代に生きた越後の人々の素朴でひたむきな暮らしぶりを記念館で伝わってきた。(入館料¥500)

館内

塩沢町の中心街は旧三国街道(日本海側と江戸を結ぶ輸送路)沿いの宿場町として栄え、300年。

歴史と文化を復興させようと1998年より地元住民が「塩沢らしさ」とは何かを議論し、「雪国の歴史と文化の街」に。

県の事業認可を経て2003年より市、県、国が一体となって街づくりを進め、2009年に三国街道塩沢宿「牧之通り」が完成。

「牧之通り」とは、江戸時代の雪の書「北越雪譜」を書いた鈴木牧之にちなんで名付けられた。

建物の公共空間から私的空間までが一体的に整備。

牧之通り・ハーブ通り・つむぎ通り等がある

「住吉神社」

住吉と云えば筑前・大阪の住吉大社等、関係は判らない。

鈴木記念館の裏に「大雲寺」牧之が手習いなど教育した寺があると云う。良く解らなかった。(民家の庭になっていた)

「長恩寺」浄土宗の寺。

境内に経蔵は、元「鈴木牧之記念館」であったと云う。県指定天然記念物「オハツキ銀杏」の神木樹齢400年と云う。

長恩寺仁王像

「塩沢のお祭り」

住吉神社を中心に踊り屋台・お神輿・神楽などのも催しがある。住吉神社の歴史は、1532年、魚の川の洪水の時に御神体が塩沢村に流れ着いて、

百姓が拾い上げて、諏訪神社ー現在の長恩寺に鎮座。

後に、1645年、住吉様御神体を六分区の大運寺(現在の住吉神社前)に移して、1667年に、社殿を造り、1770年に前の住吉神社社殿が造られ、明治5年に石垣・石橋が造られて現在に至ると云う。

住吉神社は「農耕の神」「海の神」として信仰の強い神様です。古の時代より稲作に励んできたこの地の者にとっては心の拠り所となっている。住吉神社では元禄2年(1689年)より村氏神として祭始まり、陰暦6月15日(現在の7月15日)大祭と定めた。

大祭は、一年に一度「与丁(神輿を担ぐ人)、つまりその年の数えて42歳の厄年の男)が御神輿(享保8年作で寛政元年(1789)年に京都栄天神から購入した御神輿、現在渡御で着要する半纏の赤い鉢巻をして京都から担いで来てた。)を神社から出して、「渡御」お供を従えたて町中を練り歩く)する歴史と伝統のあるお祭りです。14日には宵晩(前夜祭)が行われ。、子供たちが舞踊を行う「踊り屋台」に笛太鼓で囃子を奏で、歴史と文化を感じる大祭です

長恩寺の金剛力士 楼門

「住吉神社」は、「農耕の神」「海の神」として信仰の強い神様。

古の時代より稲作に励んできたこの地の者にとっては心の拠り所となっていると云う。

住吉神社では、1689年より村氏神として祭始まり、陰暦6月15日(現在の7月15日)大祭と定めた。

大祭は、一年に一度「与丁(神輿を担ぐ人)、つまりその年の数えて42歳の厄年の男)が御神輿(享保8年作で寛政元年・1789年に京都栄天神から購入した御神輿、現在渡御で着要する半纏の赤い鉢巻をして京都から担いで来てた。

神社から出して、「渡御」お供を従えたて町中を練り歩く歴史と伝統のあるお祭りと云う。

長恩寺本殿

三國街道・牧之通り沿いには、鈴木屋本家・岩木屋跡・徳昌寺・平等寺・熊野神社と続いている。

鈴木屋本家は、牧之の父、平野家は、牧之の子、弥八の婿入り先(青木酒造・鶴齢)、、。(町は、徒歩2時間程度)

熊野神社拝殿

江戸後期の文人「鈴木牧之」が生涯を過ごした塩沢の地。

いま、雁木と切妻屋根が続く雪国ならではの町並みと江戸時代の宿場町に、

「街道塩沢宿ひな雪見かざり」等、牧之通りを中心とした家で、ひな人形を見ることができると云う。

徳昌寺本堂

次回は、南魚沼市君沢、石打方面へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます