1707年富士山噴火疲幣からの復興策に、梅栽培・梅干し・水産資源の、蒲鉾・森林資源の箱根細工・温泉と観光・風光明媚で温暖ミカン、、、。

これに魅かれて、伊藤博文・山県有朋・北原白秋・谷崎潤一郎など多くが移住している小田原。

鉄道も早くからJR東海道本線[新幹線)・私鉄の小田急線・伊豆箱根鉄道・登山鉄道。道路でも1・135・255・小田原厚木道・西湘バイバス

箱根ターンバイクなど県中心都市に。

地名は原野を小田に開墾した事に由来し、中世以来変っていない。古くは、土肥一族、小早川氏の早川荘の中核として開かれている。

JR新宿駅 小田原駅改札に小田原提灯が モダンな駅構内

小早川氏後、北条早雲が、大森氏から奪い取り、関八州「武蔵・相模・安房・上総・下総・常陸・上野・下野」を支配する。

「北条氏の城下町・小田原」として栄えた。

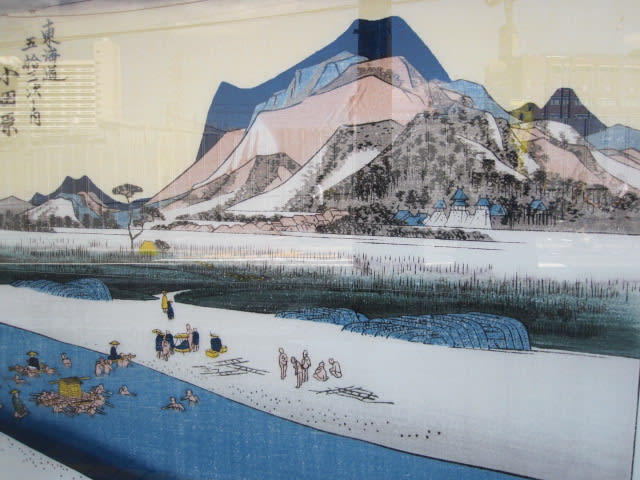

小田原宿は、東海道五十三次の9番目の宿場, 神奈川県小田原市、江戸を出て最初の城下町にある宿場で賑わった。

「北条早雲」 1431-1519 戦国大名の先駆け、小田原北条の初代、京との伊勢氏説が有力。

通称新九郎、駿河国(現下田)の今川氏から「興国寺城」を奪い取り、伊豆国に乱入、堀越公方の子、「茶々丸」を殺し一国を平定する。

勢力を広げ、大森氏の小田原城を奪い、新井城(三浦氏)滅ぼし「相模国」を併合する。

贈りもで小田原城主「大森藤頼」の信用を得て早雲は、「鹿狩りで、沢山の鹿がそちらに逃げったので、勢子を入れたいと頼み込み勢子に変装させた

兵、北条軍を夜陰に紛れ込ませ一気に襲撃し城を奪い取ったと云う。

農民への租税「四公六民」の善政を敷いている。

北条早雲(伊勢早雲)像(北口)

「小田原城跡」 箱根外輪山山麓の台地上にある。土肥一族小早川氏築城し、後、大森氏、北条氏5代、大久保氏の城。

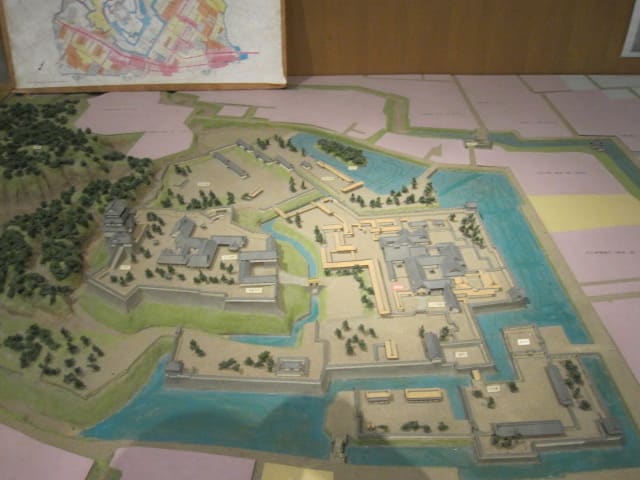

北条末期に、城下を堀と土塁で囲む、総延長10kmに及ぶ大外郭広い城で、難攻不落を誇っている。

現在の天守閣は市制20周年記念の1960年に復元された。(3重4階・延べ床面積1822m2)

「北条幻庵」 1493-1589 北条5代に仕えた一族の長老で早雲の三男、近江国三井寺で修行後、北条軍の一将で千葉県国府台の戦いに参加している。

屋敷に連歌師や公卿を招き歌会を開いた文化人でもあった。同家滅亡直前97歳で逝った。「北条幻庵覚書」は、第一級史料。

「北条氏綱」1486-1541 北条5代の基礎を築いた二代目、早雲の子

扇谷上杉朝興・武蔵国を制圧・今川氏・里見氏を圧迫して領土を拡張していく、下総国国府台(江戸川、千葉商大付近)で足利義明・里見軍を討つ

古河公方足利晴氏に娘を嫁が傀儡化を図る。鎌倉八幡宮再建させる。小田原に薬の生産を推進「小田原名産外郎」

北条家五箇条の一つ「勝って兜の緒を締めよ」がある。

左から北条早雲と当主その一族

「北条氏康」 1515-1571 三代目。氏綱の長男、関東南半支配し、武田信玄・上杉謙信を抗争・同盟を繰り返す。税制改革「検地」推進

戦略家「埼玉河越城の戦い(北条綱成)」扇谷上杉・山内上杉・古河公方連合軍に囲まれ、、氏家は、何度も援軍を向けるが途中で戻し、敵が安心

気を緩めている所に夜襲し撃退させている。(日本三大夜襲戦の一つ)武田信玄と同盟を遺言している。

二の丸 馬屋曲輪・馬出口付近 シャクシン・イヌマキの老木

小田原城の前身は、室町時代に西相模一帯を支配していた大森氏が、(現在の県立 小田原高等学校付近の高台) 八幡山に築いた山城。

城の規模や築城年は明らか になっていない。15世紀の中頃に造られたのではないかと考えられている。

銅門・渡櫓門・内仕切門・土塀・(常磐木門・枡形の構造で門巨木になぞられた名)

「八幡山古郭」本丸からJR東海道本線を挟んだ山。

平地部に対する詰城に当たる。

小田原合戦において、北条氏攻がここに陣を置いたとされ、大森氏時代からの本来の小田原城とも言われるが、異説もありはっきりしない。

東から順に、東曲輪、本曲輪、西曲輪、藤原平、毒榎平と連なる連郭式の構造。

本曲輪の南側に南曲輪、西曲輪の北側に鍛冶曲輪を置き、守りを固めている。

現在、大半が宅地化。東曲輪は一部史跡公園となったが、本曲輪とその北側、及び南曲輪は住宅地。

西曲輪、藤原平は現在の小田原高校で、鍛冶曲輪は庭球場、毒榎平は貯水池及び城山公園となって、往時の面影はほとんど残っていない。

常磐木門(頑丈な銅張) 歴史館

武蔵野国では江戸・岩槻・河越の三城を拠点とする上杉氏が勢力を誇っていた。

しかし、武蔵野国を手に入れようと機会をうかがっていた小田原の北条早雲は、1524年、江戸城を攻め 翌年、岩槻城を攻略。

1537年、後北条氏は、数万の兵を率いて河越城を攻め ついに上杉氏は追放されてしまう。

1546年、山内・扇谷両上杉氏は、八万の連合軍をつくり河越城奪回を期して城を包囲すると 後北条氏は城兵の生命と城の明け渡しを条件に和を請う態度を示し 上杉方を油断させ、北条氏康は、今川との争いで駿河にいたが 八千の精鋭軍を率いて河越城の救援に駈け付け 戦意を緩めていた包囲軍へ奇襲攻撃を仕掛け 三千の城兵も城門を開いて斬って出たのである。

夜中に不意をつかれた上杉連合軍は、激戦を交えるが敗退してしまう。

これが世に言う「河越夜戦」であり 後北条方の戦術によって小軍が大軍を破った戦である。

この夜戦で、河越城主・上杉朝定、岩槻城主・大田資頼、武将・難波田弾正など上杉方の勇将が命を落とし、大田道灌の苦心の築城より約90年続いた上杉氏の河越城支配は終わりを告げ 後北条氏はここに武蔵国を完全に支配するに至ったのである。

(新潟南魚沼市で、北条氏・上杉氏を取り上げます)

北条早雲から

1523年ー二代当主「氏網」伊勢氏から北条に改姓する。 1538年ー氏網・氏康軍、足利・里見軍に勝利

1541年ー氏網没す 1541年ー氏康三代当主に

1546年ー埼玉河越夜戦勝利 1560年ー氏康家督を四代当主氏政に、 1561年ー上杉謙信小田原攻め退ける。

1564年ー氏政、第二国府台の戦いを勝利 1569年ー氏照・氏邦軍武田軍に三増峠の戦いで敗れる。

1571年ー氏康没す 1580年ー氏政家督を五代当主氏直に譲る。

1590年ー豊臣秀吉小田原攻め、石垣山に一夜城築城し勝利。小田原城開城する

氏政・氏照切腹・氏直、高野山に追放。

1591年ー氏直没す。

北条氏網・氏康・氏政

豊臣軍に対抗するために作られた広大な外郭の城。

八幡山から海側に至るまで小田原の町全体を総延長9キロメートルの土塁と空堀で取り囲んだものであり、後の豊臣大坂城の惣構を凌いでいた。

1614年、徳川家康は自ら数万の軍勢を率いてこの総構えを撤去させている。

地方の城郭にこのような大規模な総構えがあることを警戒していたという説。

完全には撤去されておらず、現在も北西部を中心に遺構が残る。古地図にも存在が示されており、小田原城下と城外の境界であり続けた。

北条氏の領地

北条氏没落後に城主となったのは大久保氏であるが、2代藩主大久保忠隣の時代に政争に敗れ、一度改易の憂き目にあっている。

一時は2代将軍秀忠が大御所として隠居する城とする考えもあったといわれるが、実現しなかった。

その後、城代が置かれた時期もあったが、阿部氏、春日局の血を引く稲葉氏、そして再興された大久保氏が再び入封。

小田原藩は入り鉄砲出女といわれた箱根の関所を幕府から預かる立場であった。

小田原藩大久保氏の大名となった支藩(分家)には荻野山中藩(現在の神奈川県厚木市)、小田原城は、江戸時代を通して1633年と1703年の2度も

大地震に遭い、なかでも、元禄の地震では天守や櫓などが倒壊するなどの甚大な被害を受けている。

天守が再建されたのは1706年で、この再建天守は明治に解体されるまで存続したと云う。

広大な小田原城

1590年ー北条氏滅亡後、徳川家康の家臣「大久保忠世」入城、1614年ー大久保忠隣改易、1619年ー「阿部正次」入城、1632年ー「稲葉正勝」春日局前夫

1686年ー大久保忠朝(忠隣の子孫)入城、1782年ー天明地震、1853年ー嘉永地震、1865年ー徳川家茂二の丸宿泊する。明治に。

天守閣から展望 豊臣軍一夜城・石垣山方面

「大久保忠隣」1553-1628 忠世の子、武蔵国羽生城主で家康に近侍で二大将軍秀忠を補佐、総奉行任命、吏僚派の本多正信に敗れ改易処分に、

友から、総奉行の重みが無いと諌められ、その友に感謝したと云う。後威厳を備えた人物に。

天守閣から見た丹沢方面 八幡山方面

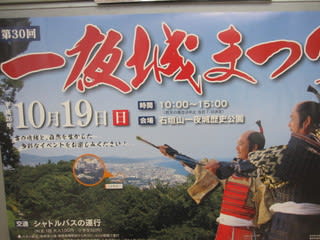

「石垣山一夜城歴史公園」

石垣山(笠懸山)、1590年、豊臣秀吉が小田原北条氏を水陸15万の大群を率いて包囲し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれ

「世に石垣山一夜城または太閤一夜城」と呼ばれる。

秀吉が築城にあたり、山頂の林の中に塀や櫓の骨組みを造り、白紙を張って白壁のように見せかけ、一夜のうちに周囲の樹木を伐採し、

それを見た小田原城中の将兵が驚き士気を失ったためと云う。

実際にはのべ4万人が動員され、天正18年4月から6月まで約80日間が費やされた。

豊臣秀吉が築いた一夜城(石垣山)

「毛利水軍」は、

1585年の四国征伐、1586年の九州征伐に出動。

1590年の小田原征伐にも、兵員・兵糧の輸送部隊として出動し、小田原征伐軍の兵站を支えたと云う。

1592年から始まる、文禄・慶長の役でも、毛利水軍は朝鮮へ渡海するために主力として出動し、九鬼水軍や来島村上水軍、塩飽水軍を主力とする豊臣水軍や、坊津水軍を主力とする島津水軍とともに、兵站や海上輸送を担い、李舜臣らの朝鮮水軍と海戦を行った。

城北側発掘調査中 毛利水軍で埋まった海岸

次回は、真鶴・多賀へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます