静岡県田方郡土肥町・伊豆半島西海岸、駿河湾の臨む、中世期以来の地名、説はいろいろある。

1577年、採掘、1606年、「大久保長安」が幕府の金山奉行に任命。「土肥千軒」と云われたのがこの頃、金産出量が増えていく。

が、1965年閉山した。1680年頃坑道から「温泉」が湧きだした。それを鉱湯と云われた。土肥温泉である。土肥海岸・温泉・金山跡などで

全国に知られた観光地になった。-坑道湧出し平均95℃・硫酸塩泉ー沼津港から船をおススメ。

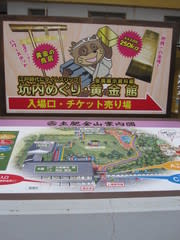

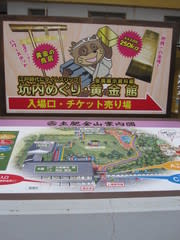

土肥金山の坑口・土肥金山・土肥鉱山」は、伊豆市の指定史跡。1972年からテーマパークとして一般に公開。

金山は明治から昭和にかけては、佐渡金山に次ぐ日本第2位の産出量があった。1965年に鉱量枯渇のため閉山。

土肥マリン観光株式会社が、観光坑道、鉱夫らの人形で再現、砂金採りの体験も。

金山資料館「黄金館」には、土肥金山に関する資料や鉱石などが展示され、ギネスにも認定された250kgの世界一の巨大金塊などもある。

第一期黄金時代を明治時代から昭和にかけて第二期黄金時代を迎え佐渡金山に次ぐ生産量を誇った。

金山は、1577年発見。幕府直轄の金鉱として採掘した金銀は慶長小判の地金に使われ、1596ー1615年には、繁栄を極め、幕府公許の妓楼が連なり、

土肥港は金塊を運ぶ葵定紋の千石船で賑わったという。

昭和40年廃坑、一部坑道を整備して当時の採掘の様子を見せる観光施設に。

砂金採りのできる「砂金館」(有料)

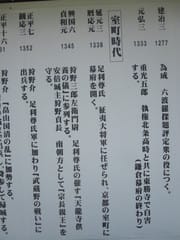

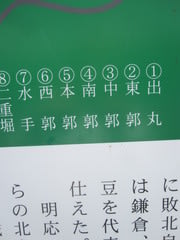

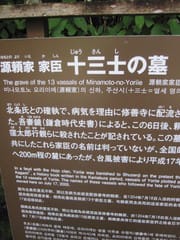

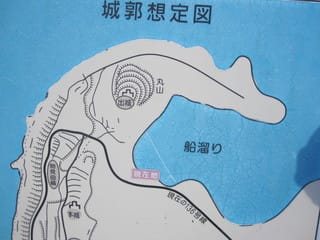

「丸山城址」

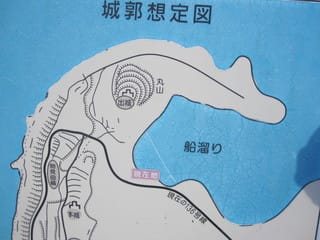

形式ー 山城・丸山スポーツ公園(船溜り)の北半島状に突き出た山に出城と、西から東へ掛けての山に本城がある。

年代ー 戦国時代

城主ー 富永氏 「遺構 郭・土塁・堀切・石積など。

明応年間以前より土肥周辺に勢力を持っていた高谷城主、「富永政直」の支城。

1493年、、北条早雲が伊豆へ侵攻を始めると早雲の家来となり領地を安泰される。

その後、富永直勝ー政家と続き、1587年頃の豊臣氏による小田原征伐の動きに対し、「土肥の水軍基地」を守る為に

高谷城と共に改修されたと思われるが、丸山城はその半ばで放棄されたと云う。

遺構は、国道脇から出城側へ道を下ると幅10m程の堀切が、出城の山頂部には東西30m、南北50mの平場が見られ、東北側には兵糧貯蔵庫だったと思われる5m四方程の土塁で囲われた郭が残っていると云う。

海に面した北側には六、七段の腰郭が付属など、

出城は、「小田原の役」以前には本城として機能していたが改修により出城として位置付けられた。

物見曲輪が畑となり残っていた。

堀切地形の畑が見られ、郭が案内板に表記されているが畑に、遺構は見られない。

丸山スポーツ公園

土塁と、虎口、兵糧庫の虎口には石積が藪に覆われている。

国道から見た出城

「日蓮宗・妙蔵寺」ー伊豆市八木沢。

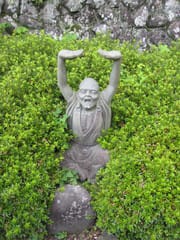

境内に七福神が安置・本堂右側の石段の上に「平和の鐘と世界の平和の塔」、塔の石段下、「原爆の少女の像2体を建立」。

広島にて原爆で被爆して白血病になり、12才で死去した故・佐々木禎子さんをモデルにしたブロンズ像。

長崎で被爆した15才で死去した故・林嘉代子さんをモデルにしたブロンズ像が。

伽藍山(876m)-太平洋展望台・西伊豆ラインの登山道入り口辺りで周りは田圃

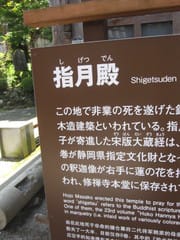

「日蓮宗・栄源寺」

三十三観音。たくさんの観音像が祀られている。

観音様の御名を唱え、心に念じお参りすれば難病が快癒するのは勿論、交通難など諸難から免れ、、、。

山門は、伊豆市の文化財に指定。観音堂・三十三観音・七観音・非母観音・水子観音・大観音。

1471年、池上8世大運阿闍梨日調により改宗された西伊豆で最初の日蓮宗の寺。

栄源寺ー山門

次回は、駿河海岸に沿って17号・夕映えの丘、西浦・沼津方面へ。

1577年、採掘、1606年、「大久保長安」が幕府の金山奉行に任命。「土肥千軒」と云われたのがこの頃、金産出量が増えていく。

が、1965年閉山した。1680年頃坑道から「温泉」が湧きだした。それを鉱湯と云われた。土肥温泉である。土肥海岸・温泉・金山跡などで

全国に知られた観光地になった。-坑道湧出し平均95℃・硫酸塩泉ー沼津港から船をおススメ。

土肥金山の坑口・土肥金山・土肥鉱山」は、伊豆市の指定史跡。1972年からテーマパークとして一般に公開。

金山は明治から昭和にかけては、佐渡金山に次ぐ日本第2位の産出量があった。1965年に鉱量枯渇のため閉山。

土肥マリン観光株式会社が、観光坑道、鉱夫らの人形で再現、砂金採りの体験も。

金山資料館「黄金館」には、土肥金山に関する資料や鉱石などが展示され、ギネスにも認定された250kgの世界一の巨大金塊などもある。

第一期黄金時代を明治時代から昭和にかけて第二期黄金時代を迎え佐渡金山に次ぐ生産量を誇った。

金山は、1577年発見。幕府直轄の金鉱として採掘した金銀は慶長小判の地金に使われ、1596ー1615年には、繁栄を極め、幕府公許の妓楼が連なり、

土肥港は金塊を運ぶ葵定紋の千石船で賑わったという。

昭和40年廃坑、一部坑道を整備して当時の採掘の様子を見せる観光施設に。

砂金採りのできる「砂金館」(有料)

「丸山城址」

形式ー 山城・丸山スポーツ公園(船溜り)の北半島状に突き出た山に出城と、西から東へ掛けての山に本城がある。

年代ー 戦国時代

城主ー 富永氏 「遺構 郭・土塁・堀切・石積など。

明応年間以前より土肥周辺に勢力を持っていた高谷城主、「富永政直」の支城。

1493年、、北条早雲が伊豆へ侵攻を始めると早雲の家来となり領地を安泰される。

その後、富永直勝ー政家と続き、1587年頃の豊臣氏による小田原征伐の動きに対し、「土肥の水軍基地」を守る為に

高谷城と共に改修されたと思われるが、丸山城はその半ばで放棄されたと云う。

遺構は、国道脇から出城側へ道を下ると幅10m程の堀切が、出城の山頂部には東西30m、南北50mの平場が見られ、東北側には兵糧貯蔵庫だったと思われる5m四方程の土塁で囲われた郭が残っていると云う。

海に面した北側には六、七段の腰郭が付属など、

出城は、「小田原の役」以前には本城として機能していたが改修により出城として位置付けられた。

物見曲輪が畑となり残っていた。

堀切地形の畑が見られ、郭が案内板に表記されているが畑に、遺構は見られない。

丸山スポーツ公園

土塁と、虎口、兵糧庫の虎口には石積が藪に覆われている。

国道から見た出城

「日蓮宗・妙蔵寺」ー伊豆市八木沢。

境内に七福神が安置・本堂右側の石段の上に「平和の鐘と世界の平和の塔」、塔の石段下、「原爆の少女の像2体を建立」。

広島にて原爆で被爆して白血病になり、12才で死去した故・佐々木禎子さんをモデルにしたブロンズ像。

長崎で被爆した15才で死去した故・林嘉代子さんをモデルにしたブロンズ像が。

伽藍山(876m)-太平洋展望台・西伊豆ラインの登山道入り口辺りで周りは田圃

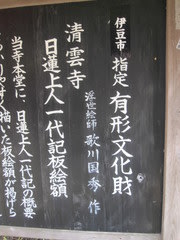

「日蓮宗・栄源寺」

三十三観音。たくさんの観音像が祀られている。

観音様の御名を唱え、心に念じお参りすれば難病が快癒するのは勿論、交通難など諸難から免れ、、、。

山門は、伊豆市の文化財に指定。観音堂・三十三観音・七観音・非母観音・水子観音・大観音。

1471年、池上8世大運阿闍梨日調により改宗された西伊豆で最初の日蓮宗の寺。

栄源寺ー山門

次回は、駿河海岸に沿って17号・夕映えの丘、西浦・沼津方面へ。