「新宿・市川宿・八幡宿」

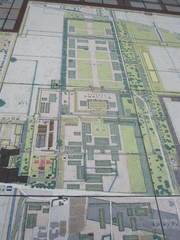

佐倉街道(成田街道)のうち水戸街道からの分岐である新宿から次が市川宿、八幡宿(3番目の宿場であるが、市川宿を数えずに新宿の次とする説もある)、現在の千葉県市川市八幡。新宿から八幡宿までは五街道の1つである日光街道の支線として道中奉行の支配下に置かれている。

水戸街道は、千住宿で日光街道から分岐し、次の新宿で佐倉街道と分岐している。

新宿からは2里6町、船橋宿からは1里15町、江戸日本橋からは5里33町であった。

市川宿は、江戸から近く、参勤交代における宿泊地として認識されていなかったようで、本陣・脇本陣ともに未設置。

関所と江戸川の渡し場に近くにあり、更に南の「今井の渡し」を経由してあるいは海路を経て行徳から船橋宿に抜けるルートも認められていた。

宿場町としての発展の資料は少ない。

現在は、高速道が発達して交通経路は変わったが、それまでは、ここ市川橋・千葉街道・国道14号線(荒川の小松川橋ー市川橋)が本流道路。

江戸時代から、水戸街道・新宿から分岐し、成田新勝寺詣・佐倉藩など諸大名はこの道を使っている。

市川宿ー八幡宿ー船橋宿ー大和田宿ー八千代宿ー臼井宿(佐倉宿)-酒々井宿ー成田寺台宿ー「成田街道」。

運搬船が行き来していた「行徳宿」も、江戸から成田山参詣の旅人に人気であった。この運搬船、銚子で水揚げされた鮮魚を「本行徳河岸」から

再び積み替え「江戸日本橋小網町の「行徳河岸」まで運ばれていた。行徳宿はその中継地として賑わっていた。

本陣や問屋場などは残っていないが、当時の常夜灯・寺院・神社・古民家があると云う。

「船橋宿」

船橋は古い、日本武尊が東征で、海老名川を渡ろうとしたが水嵩で無理であったが、地元の漁民が舟を並べて橋渡しとしたのが起源と伝わっている。

江戸日本橋から旅人は、この「船橋宿」を最初の宿としていたようである。

船橋大神宮門前町と幕府献上の漁場としても栄えた。が、戊辰戦争で市川・船橋は、焼き尽くされている。

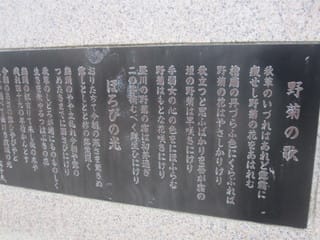

「市川」は、江戸から近く、15~20km圏内に位置し、便利で首都圏のベッドタウンとして人気であるが、昔は、江戸の豪商・文人が好んで住み、

傾斜地も豊かで、「真間川」と「黒松」並木と「桜」並木で静かな佇まいが続いいている歴史ある町であったが残念ながら、大邸宅は、マンション

や小住宅と人口増・車増社会で変貌していた。

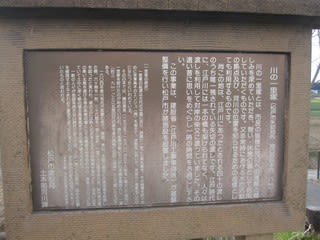

「市川関所」

国府台は、下総台地最西端で「江戸川」は、向かい東京都江戸川区小岩で、江戸時代には、関所が設置。

国府台は、法皇塚古墳・下総国府・・で地名も「国府台」が、平安中頃から衰退、そこに千葉常胤が兵を集め鎌倉に向います。

江戸時代には、ここに江戸川を挟んだ、「市川関所」が設置。

関所は、交通の要所に設置され、徴収や検問をします。関は、陸路(街道)上で、道路関・海路関が、

市川橋の江戸川国府台土手に関所跡が

国府台・真間川(市川住宅地)

国府台・真間川(江戸川合流)

国府台鎮座「春日神社」

加藤清正の母「伊都女」は、娘時代から「日蓮宗」の熱心な信者で、清正公は、母と二人暮らしの貧しい生活の中で、母の信仰する姿を見て成長した。

清正公は、津島の日蓮宗「妙延寺・住職、日順大徳」の教化は、偉大な物で、つちかわれたとある。

戦場では、常に頭には、「南無妙法蓮華経」の題目を唱え、手柄を立てれば「法華経」の力と信じ信仰を深めたと云う。

清正25歳の時、父の菩提寺に「本妙寺」を建立している。

東京池上本門寺石段・名古屋熱田神社の鎮客門・誕生地に「妙行寺」などを。

安国院神木「タブの木・親子タブ」高さ12.1m・太さ2.43m(クスノキ科常緑高木)

日蓮宗ー山号玉泉山ー安国院 加藤清正公霊堂

「市川橋」の前身は、明治3年(1905)に架設されている。現在の北側、関所跡辺りと云う(江戸川橋と云った)

現在の下りー昭和38年・上りー昭和42年に開通ー旧市川橋を補強で、上下線、橋脚の形成が異なっている。

奈良時代から中央の人達で出入りが多かった。

江戸川橋も、明治に入り、国府台陸軍駐屯地の関係で木橋が架けられている。市川橋は、歴史ある橋の一つ。

次回は、東京都江戸川小岩から江戸川を下って行きます。

佐倉街道(成田街道)のうち水戸街道からの分岐である新宿から次が市川宿、八幡宿(3番目の宿場であるが、市川宿を数えずに新宿の次とする説もある)、現在の千葉県市川市八幡。新宿から八幡宿までは五街道の1つである日光街道の支線として道中奉行の支配下に置かれている。

水戸街道は、千住宿で日光街道から分岐し、次の新宿で佐倉街道と分岐している。

新宿からは2里6町、船橋宿からは1里15町、江戸日本橋からは5里33町であった。

市川宿は、江戸から近く、参勤交代における宿泊地として認識されていなかったようで、本陣・脇本陣ともに未設置。

関所と江戸川の渡し場に近くにあり、更に南の「今井の渡し」を経由してあるいは海路を経て行徳から船橋宿に抜けるルートも認められていた。

宿場町としての発展の資料は少ない。

現在は、高速道が発達して交通経路は変わったが、それまでは、ここ市川橋・千葉街道・国道14号線(荒川の小松川橋ー市川橋)が本流道路。

江戸時代から、水戸街道・新宿から分岐し、成田新勝寺詣・佐倉藩など諸大名はこの道を使っている。

市川宿ー八幡宿ー船橋宿ー大和田宿ー八千代宿ー臼井宿(佐倉宿)-酒々井宿ー成田寺台宿ー「成田街道」。

運搬船が行き来していた「行徳宿」も、江戸から成田山参詣の旅人に人気であった。この運搬船、銚子で水揚げされた鮮魚を「本行徳河岸」から

再び積み替え「江戸日本橋小網町の「行徳河岸」まで運ばれていた。行徳宿はその中継地として賑わっていた。

本陣や問屋場などは残っていないが、当時の常夜灯・寺院・神社・古民家があると云う。

「船橋宿」

船橋は古い、日本武尊が東征で、海老名川を渡ろうとしたが水嵩で無理であったが、地元の漁民が舟を並べて橋渡しとしたのが起源と伝わっている。

江戸日本橋から旅人は、この「船橋宿」を最初の宿としていたようである。

船橋大神宮門前町と幕府献上の漁場としても栄えた。が、戊辰戦争で市川・船橋は、焼き尽くされている。

「市川」は、江戸から近く、15~20km圏内に位置し、便利で首都圏のベッドタウンとして人気であるが、昔は、江戸の豪商・文人が好んで住み、

傾斜地も豊かで、「真間川」と「黒松」並木と「桜」並木で静かな佇まいが続いいている歴史ある町であったが残念ながら、大邸宅は、マンション

や小住宅と人口増・車増社会で変貌していた。

「市川関所」

国府台は、下総台地最西端で「江戸川」は、向かい東京都江戸川区小岩で、江戸時代には、関所が設置。

国府台は、法皇塚古墳・下総国府・・で地名も「国府台」が、平安中頃から衰退、そこに千葉常胤が兵を集め鎌倉に向います。

江戸時代には、ここに江戸川を挟んだ、「市川関所」が設置。

関所は、交通の要所に設置され、徴収や検問をします。関は、陸路(街道)上で、道路関・海路関が、

市川橋の江戸川国府台土手に関所跡が

国府台・真間川(市川住宅地)

国府台・真間川(江戸川合流)

国府台鎮座「春日神社」

加藤清正の母「伊都女」は、娘時代から「日蓮宗」の熱心な信者で、清正公は、母と二人暮らしの貧しい生活の中で、母の信仰する姿を見て成長した。

清正公は、津島の日蓮宗「妙延寺・住職、日順大徳」の教化は、偉大な物で、つちかわれたとある。

戦場では、常に頭には、「南無妙法蓮華経」の題目を唱え、手柄を立てれば「法華経」の力と信じ信仰を深めたと云う。

清正25歳の時、父の菩提寺に「本妙寺」を建立している。

東京池上本門寺石段・名古屋熱田神社の鎮客門・誕生地に「妙行寺」などを。

安国院神木「タブの木・親子タブ」高さ12.1m・太さ2.43m(クスノキ科常緑高木)

日蓮宗ー山号玉泉山ー安国院 加藤清正公霊堂

「市川橋」の前身は、明治3年(1905)に架設されている。現在の北側、関所跡辺りと云う(江戸川橋と云った)

現在の下りー昭和38年・上りー昭和42年に開通ー旧市川橋を補強で、上下線、橋脚の形成が異なっている。

奈良時代から中央の人達で出入りが多かった。

江戸川橋も、明治に入り、国府台陸軍駐屯地の関係で木橋が架けられている。市川橋は、歴史ある橋の一つ。

次回は、東京都江戸川小岩から江戸川を下って行きます。