「多摩ニュータウン」

東京南西部の丘陵地帯に造られた計画人口約30万人、総面積2890haの日本最大のニュータウン、1971年の入居開始から約35年、現在では住民の高齢化や建物の老朽化など色々な問題を抱えている。

緑豊かな住環境は、現在でも住民に大変愛されて、定住率の高さが高齢化に拍車をかけている。開発の中心だった住宅都市整備公団(現在の都市機構)の解体や都の撤退など、この街を取り巻く環境は大きく変わりつつあると云う。

多摩ニュータウンの開発は、

高度経済成長期における庶民の住宅難の解消のため行政が必要に迫られて決断した計画で、官主導の街づくりで、何世代にもわたって守り、受け継がれてきた多摩丘陵の自然を壊し、峰を削り、谷を埋め、地形を変え、行政界を超えて一大ニュータウンを造ろうとしたが、開発に当たっての開発区域は4市に跨がっていて、その区域は一つの行政区域であることが望ましい事など分かっていたが、区域内の中央部分を東西に縦断する京王相模原線、小田急多摩線の2本の鉄道も稲城市、多摩市、八王子市にまたがって多摩ニュータウンを一体的に結んでいる。

またニュータウンの主要幹線道路である、尾根幹線道路、多摩ニュータウン道り、野猿街道は共に鉄道と並行して3市を東西に結んでいる。

これら交通網を考えてみただけでも多摩ニュータウンが行政の一元化を考えて建設が進められて来たという。

基本的な問題さえも手付かずのまま 三十年が過ぎようとしている。

住宅建設についても、当面住宅難の解消のためのものとしては役割は果たしてきたものの、このままだと当初の構想の様にベットタウンの域を出ない

政府の構造改革は、特殊法人の廃止、民営化を進めようとしているが、多摩ニュータウンも大きな転換期を迎えようとしている。

住民の手によってベットタウンではない本当のニュータウンを作りあげていく段階が、そのために住民の意識改革も行われなければならない。

多摩ニュータウンは、都南部の多摩丘陵に位置し、標高150m前後、多摩市を中心に稲城市、八王子市、町田市に及ぶ東西14km、南北2~4kmの大規模な住宅開発地域である。京王相模原線を利用することにより、新宿から約35分で結ばれており、大都市東京のニュータウンとして、大阪の千里ニュータウンとともに、大都市の住宅供給を行ってきた開発である。

1960年代、日本の高度経済成長によって東京圏は都市化が急速に広がっていき、大量の勤労者が流入していった。それに伴って、住宅宅地需要が増加していき、中心市街地の地価の高騰によって、郊外である多摩地域でも無秩序な開発(スプロール化)が進行していると云う。

居住環境の良い宅地・住宅を大量に供給することを目的として、1965(昭和40)年、「新住宅市街地開発事業都市計画」が決定、計画人口約30万人、総面積約2980haの多摩NT開発が行われることになった。

新住宅市街地開発事業という、施行者が土地を全面買収して宅地造成などを整備する事業で、土地区画整理事業という。

所有されている土地を換地という手続きによって区画形質の変更を行って宅地としての利用を増進する事業によって行われている(道路や下水道などの整備は関連公共施設整備事業によって行われている)が、多摩NTでは前者の土地を全面買収することをメインとして宅地造成をしており、歩車分離を徹底させた(ラドバーン方式)道路構成やバランスのとれた建物や公園の配置など、開発設計思想の反映された個性と魅力のある面的な住宅開発がされている。

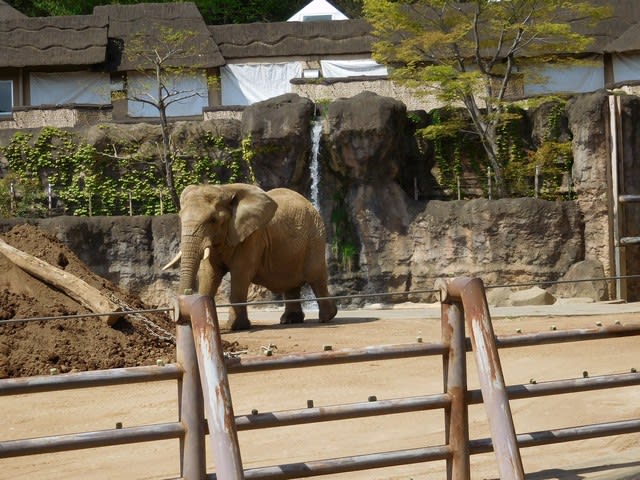

多摩動物公園 入園有料 65才以上 300円 毎週水曜日休園

交通機関 私鉄京王線・多摩モノレール 動物公園駅下車

高大な園内に約130種の動物が観察できる。

園内には、シャトルバスが巡回している。

昆虫園・アフリカ園・オーストラリア園・アジア園がある。

主な動物ー昆虫ホール・キリン・チンパンジー・クマ・ライオン・ゾウ・コウノトリ・カンガルー・サイ・・・・。

ここの園内は、他と違い「武蔵野台地の緑」が。

続く。