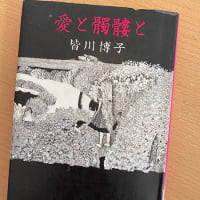

『逆説の日本史』で有名(?)な怨霊オジサン井沢元彦の

初期長編小説(デビュー作)です。

デビュー作にして井沢節はすでに全開でした。

私はキライじゃないですけどね。

(政治的な思想の話は横に置いておきます)

第26回江戸川乱歩賞(1980)受賞作。

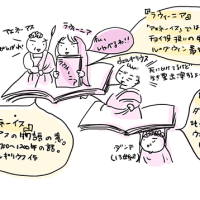

現代(とはいえ1980年である)の大学院生が

開発中の新薬の効果で意識だけタイムスリップ!

1909年、折口信夫の意識内に居候する、というトンデモ設定である。

さっそく心配な気もちにしかならないスタートです。

が、この小説の本質は、そこじゃないので。

早々に新薬のことは忘れましょう。

この小説の魅力は、「柿本人麻呂=猿丸太夫」説と

いろは歌その他の歌に込められた謎のおもしろさです。

背景にある歴史ミステリーのワクワク感です。

新薬云々はどうでも良いし、なんなら主人公はいらないんじゃないか

(タイムスリップ設定いるか?)という気もちになります。

以下、メモですが、

・梅原猛『水底の歌 –柿本人麿論』(大佛次郎賞作)に拠った

柿本人麻呂=柿本さる=猿丸太夫とする論、おもしろいです。

語り口のテンションがすでに『逆説の日本史』の井沢節です。

・47文字を一度ずつ使う『いろは歌』と「沓」の「とかなくてしす」

勉強になった!

『仮名手本忠臣蔵』の意味も、なるほど~と。為になる。

・百人一首『奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき』

隠し文。こっちはピンとこなかったけど、おもしろかった。

いろいろと勉強になります…。おもしろいな。

ちょい役で金田一京助や南方熊楠など実在の人物も出ています。

ちなみに折口の下宿隣室に住む友人・永瀬七三郎も

実在の人物ですが、詳細は謎。

この小説では何かと飯を薦めてくるだけです。

「しちさぶろう」で良いのかな。変わった名前ですね。

(折口のエッセイに登場しますが、ルビは無い)

脱線するけど、「七五三郎」なら「しめお」ですよね。

こういう読み方は、おもしろくて好きです。

「信夫」を「しのぶ」と読むのも良い感じです。

それはさておき、この本はタイトルで損してませんかね。

私は、山田風太郎忍法帖みたいな徹頭徹尾トンデモ系かと思って

ながらくスルーしてました。

小説としては、眉唾な新薬設定とか、女性の扱いがぞんざいとか、

なんだかなあと思う部分は多いけれど、

それらを差っ引いても学びがある、オモシロ歴史ミステリーです。

初期長編小説(デビュー作)です。

デビュー作にして井沢節はすでに全開でした。

私はキライじゃないですけどね。

(政治的な思想の話は横に置いておきます)

第26回江戸川乱歩賞(1980)受賞作。

現代(とはいえ1980年である)の大学院生が

開発中の新薬の効果で意識だけタイムスリップ!

1909年、折口信夫の意識内に居候する、というトンデモ設定である。

さっそく心配な気もちにしかならないスタートです。

が、この小説の本質は、そこじゃないので。

早々に新薬のことは忘れましょう。

この小説の魅力は、「柿本人麻呂=猿丸太夫」説と

いろは歌その他の歌に込められた謎のおもしろさです。

背景にある歴史ミステリーのワクワク感です。

新薬云々はどうでも良いし、なんなら主人公はいらないんじゃないか

(タイムスリップ設定いるか?)という気もちになります。

以下、メモですが、

・梅原猛『水底の歌 –柿本人麿論』(大佛次郎賞作)に拠った

柿本人麻呂=柿本さる=猿丸太夫とする論、おもしろいです。

語り口のテンションがすでに『逆説の日本史』の井沢節です。

・47文字を一度ずつ使う『いろは歌』と「沓」の「とかなくてしす」

勉強になった!

『仮名手本忠臣蔵』の意味も、なるほど~と。為になる。

・百人一首『奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき』

隠し文。こっちはピンとこなかったけど、おもしろかった。

いろいろと勉強になります…。おもしろいな。

ちょい役で金田一京助や南方熊楠など実在の人物も出ています。

ちなみに折口の下宿隣室に住む友人・永瀬七三郎も

実在の人物ですが、詳細は謎。

この小説では何かと飯を薦めてくるだけです。

「しちさぶろう」で良いのかな。変わった名前ですね。

(折口のエッセイに登場しますが、ルビは無い)

脱線するけど、「七五三郎」なら「しめお」ですよね。

こういう読み方は、おもしろくて好きです。

「信夫」を「しのぶ」と読むのも良い感じです。

それはさておき、この本はタイトルで損してませんかね。

私は、山田風太郎忍法帖みたいな徹頭徹尾トンデモ系かと思って

ながらくスルーしてました。

小説としては、眉唾な新薬設定とか、女性の扱いがぞんざいとか、

なんだかなあと思う部分は多いけれど、

それらを差っ引いても学びがある、オモシロ歴史ミステリーです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます