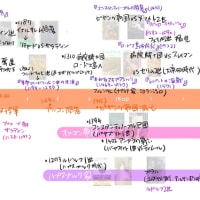

『日本の町』

丸谷才一/山崎正和

日本の町に関する歴史や風土やこれからを

勝手に語っている対談集。

1987年初版。

初出は文藝春秋の雑誌『くりま』と書いてあるのですが、

どういう雑誌なんだろう…?

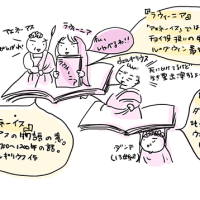

なにはともあれ、対談の前に各地を二人で取材(旅行か?)

しているみたいです。

楽しそうだな!

小樽では、煉瓦街の寂れっぷりの描写や

今後のために「運河をどうすべきか論」など。

昨今の観光地化を知っている令和の身からすると

慧眼だなあと思う内容です。

おふたりとも知識がものすごいので、脱線もすごいです。

金沢のエピソードでは、金沢藩主の末裔・前田利為が

東條英機と仲悪くて「陣没」(戦死なら相続税がかからない)扱い

にされたとかいう。

偉人意地悪エピソードがポンっと出るあたり、

さすがの丸谷才一で良き(真偽は不明らしいけど)。

そして金沢の町の話ではない笑

四国の宇和島は、仙台の伊達政宗の長男・伊達秀宗が

宇和島十万石を与えられてつくられた町。

知らなかった〜。

仙台的な文化風俗も多くある。

桑折(こおり)という苗字は仙台由来。七夕まつりも盛大。

山家清兵衛(やんべせいべえ)をまつっている和霊神社は

殺された家老を祀るという珍しい神社。

菅原道真もレアケースだけど、貴族だものなあ。

長崎の「雨」のイメージは戦後、昭和20年頃からだそうです。

長崎の人は昔は雨が少なかったというが、

江戸時代に出島に来た外国人の手紙や手記には

雨がちな気候のことが書かれているので、イメージの問題。

開国して、近代化が終わって、情緒漂う古都のイメージ

(もはや最先端ではない街)になった、という分析。

ちなみにプッチーニの蝶々夫人は長崎が舞台で

「ある晴れた日に」とカラッと歌っているそうです。

長崎は日本最初も多い。

日本初のテニスコート、洋食店、英字新聞、

汽車が走った場所(グラバーが大浦海岸につくった)、缶詰工場。

うんちく披露しずらい規模の日本初が多いな笑

というかこの本、情報量多すぎ!

続く!

丸谷才一/山崎正和

日本の町に関する歴史や風土やこれからを

勝手に語っている対談集。

1987年初版。

初出は文藝春秋の雑誌『くりま』と書いてあるのですが、

どういう雑誌なんだろう…?

なにはともあれ、対談の前に各地を二人で取材(旅行か?)

しているみたいです。

楽しそうだな!

小樽では、煉瓦街の寂れっぷりの描写や

今後のために「運河をどうすべきか論」など。

昨今の観光地化を知っている令和の身からすると

慧眼だなあと思う内容です。

おふたりとも知識がものすごいので、脱線もすごいです。

金沢のエピソードでは、金沢藩主の末裔・前田利為が

東條英機と仲悪くて「陣没」(戦死なら相続税がかからない)扱い

にされたとかいう。

偉人意地悪エピソードがポンっと出るあたり、

さすがの丸谷才一で良き(真偽は不明らしいけど)。

そして金沢の町の話ではない笑

四国の宇和島は、仙台の伊達政宗の長男・伊達秀宗が

宇和島十万石を与えられてつくられた町。

知らなかった〜。

仙台的な文化風俗も多くある。

桑折(こおり)という苗字は仙台由来。七夕まつりも盛大。

山家清兵衛(やんべせいべえ)をまつっている和霊神社は

殺された家老を祀るという珍しい神社。

菅原道真もレアケースだけど、貴族だものなあ。

長崎の「雨」のイメージは戦後、昭和20年頃からだそうです。

長崎の人は昔は雨が少なかったというが、

江戸時代に出島に来た外国人の手紙や手記には

雨がちな気候のことが書かれているので、イメージの問題。

開国して、近代化が終わって、情緒漂う古都のイメージ

(もはや最先端ではない街)になった、という分析。

ちなみにプッチーニの蝶々夫人は長崎が舞台で

「ある晴れた日に」とカラッと歌っているそうです。

長崎は日本最初も多い。

日本初のテニスコート、洋食店、英字新聞、

汽車が走った場所(グラバーが大浦海岸につくった)、缶詰工場。

うんちく披露しずらい規模の日本初が多いな笑

というかこの本、情報量多すぎ!

続く!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます