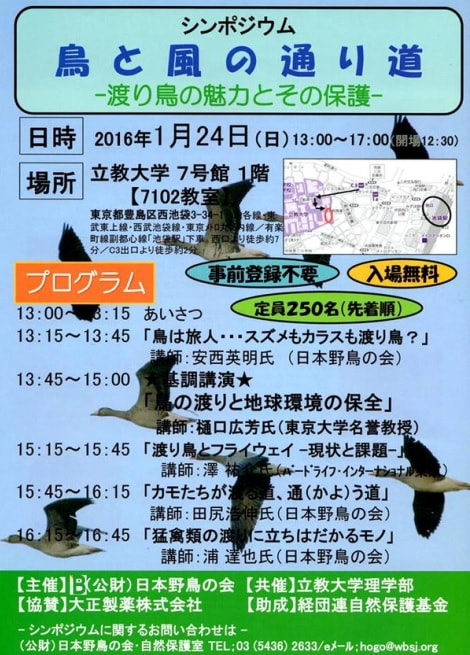

シンポジウム 『鳥と風の通り道-(渡り鳥の魅力とその保護)』へ参加しました。

いくつもの国境を越え、人の想像を越えた広範なエリアを行き来して生きている渡り鳥。

その渡り経路はまだまだ不明な点も多く、繁殖地や中継地、越冬地が乱開発などで利用できなくなってしまうと、生息数の減少にもつながります。こうした渡り鳥の魅力、置かれた状況や保護上の課題ついて考えるシンポジウムでした。

■日 時:2016年1月24日(日) 13:00~17:00(開場12:30)

■会 場:立教大学・7号館・7102教室

東京都豊島区西池袋3-34-1

*アクセス http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/direction/

■定 員:250名

■主 催:(公財)日本野鳥の会

■共催:立教大学理学部

■協賛:大正製薬(株)

■助成:経団連自然保護基金

<プログラム>

●13:00-13:15 あいさつ

●13:15-13:45「鳥は旅人 スズメもカラスも渡り鳥?」

講師:安西英明(日本野鳥の会)

●13:45-15:00 基調講演「鳥の渡りと地球環境の保全」

講師:樋口広芳氏(東京大学名誉教授)

●15:15-15:45「渡り鳥とフライウェイ―現状と課題」

講師:澤祐介氏(バードライフ・インターナショナル東京)

●15:45-16:15「カモたちが渡る道、通う道」

講師:田尻浩伸(日本野鳥の会)

●16:15-16:45「猛禽類の渡りに立ちはだかるモノ」

講師:浦達也(日本野鳥の会)

講師プロフィール、詳細はホームページをご覧ください。↓

http://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/wind-power/wind-plants-construction-pj/symposium-bw/

定員250名ですが、イス席や立ち見がでるほど、大盛況でした。

■備考(備忘録など)

①衛星追跡技術の向上

重量(5gから60g) 寿命は数ヶ月から半年ですが、太陽電池タイプは3から4年、誤差は1-2kmということ。

また小型のジオロケータは重量1gなので小型の野鳥にも装着可能。誤差は~200kmと大きいが概ねの経路は分かる。

②渡りの経路が判明した野鳥

ハチクマやサシバ以外にもアビ、コムクドリ、カンムリウミスズメ、マナズル、コハクチョウ、オオハクチョウ、カモ類(マガモ、ヒドリガモ、オナガガモ)、ケアシノスリ等々 中でもカンムリウミスズメの日本一周の旅には驚きました。

③シギ・チドリ類の減少が著しい

オバシギ : 5%/年の減少率

コオバシギ : 9%/年の減少率

オオソリハシシギ : 7%/年の減少率

ヘラシギ : 推定360から600羽

原因は狩猟や繁殖地の乾燥化、中継地(中国)での密漁、中継地(黄海や渤海の開発)など

鳥の通り道(フライウェイ)、特にあまり知られていない中継地や越冬地、全体を保護する必要がある。

④「カモたちが通う道」

”休息地のねぐら” と ”採食地の田んぼや畑”

カモたちは、特に夜中に田んぼや畑へ採食に行く。こちらはほとんど保護地域の対象から外れている。ここも包括して保護しなければ意味が薄れる。「ふゆみずたんぼ」や「なつみずたんぼ」これは採食地を確保する意味でも大きな効果がある。

その他、色々と野鳥の課題について知ることができとても有意義なシンポジウムでした。