(画像は国立国会図書館デジタルコレクションより引用)

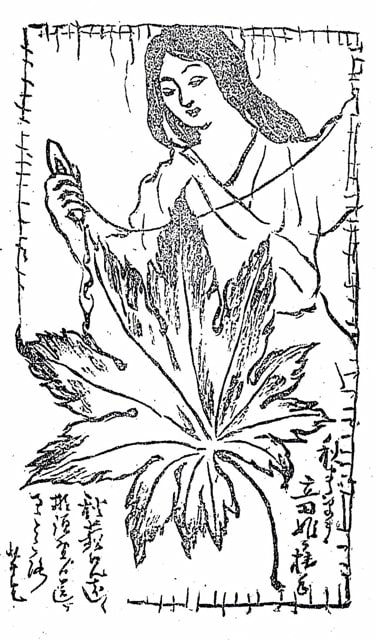

秋の部の76と77ページに立田姫に関する句と図がある。

前のページにある画賛句は、二つあり、一つ目は「画賛 横顔の高尾なるらし天の川」、二つ目は「立田姫 すっきりと青空高し立田姫」である。

二つ目の句は次のページの「秋まだ早き立田姫」を描いたものに関連したものと理解できるが、最初の画賛句はその図に関連したものとはとうてい思えない。

それなら、なぜこの画賛句は、唐突にこのページにあるのか。そして、この画賛句は、何の作品のためのものだったのだろうか。

それを考えていくと、どうもこの『草汁漫画』の秋の部に編集上の手違いが生じたのではないかと思う。

と言うのは、立田姫の図が急遽このページに組み込まれたと思われるからだ。

第一、画題を示すページに、立田姫の図の標題が完全に抜けて落ちていることも不思議だし、この図にはこんな言葉が添えられていることも特別な注意を引くだろう。

秋蘋兄遠く那須野より送らるるところ

実は、佐藤秋蘋は、思いがけなくも、この『漫画』が公刊される2ヶ月ほど前の明治41年春に亡くなったのだ。

すなわち、立田姫の図は、秋蘋が永遠に旅立ったことに関連するものであった。

だから、恰も運命の糸を紡ぐような姿で、錦繍を織り、「立つ、旅立つ」という言葉を持った立田姫の図が選ばれたと考えられる。

それに、秋蘋に秋の字が含まれることから、亡くなったのはこの年の春だが、遅くとも夏ごろまでに制されていた秋の女神、立田姫の図に「秋蘋兄遠く那須野より送らるるところ」と書き込まれたのではないか。

「すっきりと青空高し立田姫」の句も、文字通り読んでもよいが、本当は哀しみの青空に違いない。

ゆえにこのページは、おそらく哀悼の意が込められたもので、この本に急遽差し込まれ、様々な編集上の手違いも生じたのではないかと思われる。

そして、更にいうなら、一つ目の画賛句「横顔の高尾なるらし天の川」と二つ目の句「すっきりと青空高し立田姫」があるページは、本当は、大和式ヘレネーの図がある「トロイ合戦」の図に連続すべきだったのではないか、そんなふうに思われるのである。

なぜなら、先に見たように、大和式のヘレネーは、太夫、それも高尾太夫の図であるからだ。

そうすると、最初の画賛句「横顔の高尾らるらし天の川」も「トロイ合戦」に矛盾なく繋がるのである。

しかし、秋蘋の急逝という事情の中で生じた手違いで、おそらく版を組み直す時間もないまま、または、それにほとんど気付く余裕もないまま、このようなページ構成で公刊されたものと推測するのである。

[追記]

北畠健氏の私信(2020年10月23日)でのご教示に拠れば、立田姫の図の制作年は、『小川芋銭全作品集 挿絵編』に示されている明治41年ではなく、秋蘋が亡くなる前の明治37年初秋の可能性が大である。

その場合、本稿は書き改めなければならないが、『草汁漫画』の出版に当たって、哀悼の意を表するため芋銭がこの図を急遽、差し込んだ可能性は残しておきたい。(2020年10月26日記す)

[追記2]

この図が、秋蘋の存命中に制作されたものとしても、秋蘋没後間もなく公刊されたこの本にも急遽、差し込まれたとすれば、芋銭がこの作品をもって秋蘋の死を悼んでいるとは考えられよう。(同日、記す)

[追記3]

しかし、この図が、明治37年初秋の制作とすれば、当然、当初から立田姫に「立つ、旅立つ」の意味が込められて制作されたとか、哀悼の意を表して制作されたと言うことはできない。

とは言え、「秋の人」である秋蘋没後まもなく『草汁漫画』でこの図に接した親しい人々は、ここにやはり哀悼の意味も加えて読み取ったと思われるのである。(2020年10月27日記)

[追記4]

画面右下の読みは、「秋まだ早き立田姫が蛙手」と思われる。かつて「蛙手(かえで)」の部分を「様子」と私も読んでしまったことがあるが、これは「蛙手」と読むべきだろう。(2022年12月記す)