(2021年11月1日) 一方でフロイトには前向きの評価も与えている。

<Freud a parfois suggéré que certains phénomènes de base trouvaient leur explications dans la structure permanente de l’esprit humain, plutôt que dans son histoire ainsi, l’état d’angoisse…(563頁)

訳:時にフロイトは基礎的な「内象」を精神の基本部分から発生すると示唆する。例えば不安は…

この文の後に「自身が対処できる方策」と「状況が押し付ける圧迫」との拮抗から不安が発生する、乳児は状況への対応にあまりに無力なので不安を持つ(泣く)と続く。<L’anxiété apparaitrait donc avant la naissance de super-ego.故に、思いやりは超自我の生まれる以前に備わる(超自我はフロイトが主張した自然に芽生える道徳観念)。

<Comme l’a supposé Freud, la chose s’expliquerait les inhibitions entendues au sens plus large ( dégoût, honte, exigences morales, esthétiques ), pouvait être < organiquement déterminées, et occasionnellement produites, sans le secours de l’éducation>(564頁)

訳:フロイトが想定したとおりで、心の踏みとどまりの拡大版(嫌悪、恥、道徳、審美)は教育を受ける以前に生態的に規定され、時宜を得て発現するかと思う。

以上の引用例は心理の中で系統発生の環境で発生したものと、レヴィストロースが示唆している。それなりに人の心は「系統発生」を秘めているーと理解する。

一方で文化環境での心理形成にも言及する。

<Il y aurait deux formes de sublimation, l’une issue de l’éducation et purement culturelle, l’autre < forme inferieure >, procédant réaction autonome, et dont l’apparition se placerait au début de la période de latence ; >(同)

訳:精神の昇華には2の形体があるはずだ。その一つは教育の賜物で文化の範疇である。もう一つは「内部」に隠れ、それが深層に潜む初期から、自律反応として現れる。

<Ces audaces par rapport à la thèse de Totem and tabou, et les hésitations qui les accom-pagnent , sont révélatrices : elles montrent un science sociale comme psychanalyse – car c’en est une – encore flottante entre la tradition d’une sociologie historique cherchant, comme l’a fait Rivers, dans un passe la raison d’être d’une situation actuelle, et une attitude plus moderne et scientifiquement plus solide, qui attend, de l’analyse du présent, la connaissance de son avenir et de son passé. >(同)

訳:トーテムタブーの主題と比べると大胆な取り掛かりながら、ふと戸惑いに迷い、結果は裏切るものとなってしまった。Riversが展開した歴史学的論法は(空想の)過去を採り上げ、現在状況を解釈する進め方で、これをフロイトが踏襲したから、より近代的かつ確固とした姿勢で今の状況を分析しかつ未来過去にも論を及ぼす、この社会科学の主流との間を、精神分析は、これも一つの科学である、さ迷う様を見せてしまったのだ。

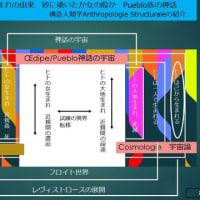

教育(文化)の成果の部分と人に自然に生まれてくる部分、それらの複層構造が心理とする指摘は、フロイトの説に向けられている。この考え方と、レヴィストロースの唱える婚姻制度は系統(自然)と同盟(文化)の峻別から端を発する、この教えは極めて似通う。しかしフロイトはその説を発展させていない。近親婚の禁止においてはRiversが採った歴史の観点から説明を進め、また精神全般ではontogénèse説を彷彿させる決定論に傾いている。

本投稿の冒頭<Totem et tabouの失敗は著者がその説を託した筋書きには程遠く、むしろ展開するに戸惑いを感じている事が起因である>とは複層構造の精神分析に一貫しなかったフロイトのéchec失敗を悔やむ一文として理解したい

親族の基本構造の結語章11 心理学による近親婚禁止の批判4(最終) の了 (2021年11月1日)

お知らせ:先に本日(11月1日)にA.Weilアンドレ・ヴェイユによる「婚姻構造の数値分析」を数回に分けて紹介すると予告したが11月3日からとします。

婚姻の仕組みを数学で解き明かしたアンドレヴェイユ。フェルマーの最終定理を導く「志村谷山予想」を正しく評価したなどで著名。写真はネットから。

<Freud a parfois suggéré que certains phénomènes de base trouvaient leur explications dans la structure permanente de l’esprit humain, plutôt que dans son histoire ainsi, l’état d’angoisse…(563頁)

訳:時にフロイトは基礎的な「内象」を精神の基本部分から発生すると示唆する。例えば不安は…

この文の後に「自身が対処できる方策」と「状況が押し付ける圧迫」との拮抗から不安が発生する、乳児は状況への対応にあまりに無力なので不安を持つ(泣く)と続く。<L’anxiété apparaitrait donc avant la naissance de super-ego.故に、思いやりは超自我の生まれる以前に備わる(超自我はフロイトが主張した自然に芽生える道徳観念)。

<Comme l’a supposé Freud, la chose s’expliquerait les inhibitions entendues au sens plus large ( dégoût, honte, exigences morales, esthétiques ), pouvait être < organiquement déterminées, et occasionnellement produites, sans le secours de l’éducation>(564頁)

訳:フロイトが想定したとおりで、心の踏みとどまりの拡大版(嫌悪、恥、道徳、審美)は教育を受ける以前に生態的に規定され、時宜を得て発現するかと思う。

以上の引用例は心理の中で系統発生の環境で発生したものと、レヴィストロースが示唆している。それなりに人の心は「系統発生」を秘めているーと理解する。

一方で文化環境での心理形成にも言及する。

<Il y aurait deux formes de sublimation, l’une issue de l’éducation et purement culturelle, l’autre < forme inferieure >, procédant réaction autonome, et dont l’apparition se placerait au début de la période de latence ; >(同)

訳:精神の昇華には2の形体があるはずだ。その一つは教育の賜物で文化の範疇である。もう一つは「内部」に隠れ、それが深層に潜む初期から、自律反応として現れる。

<Ces audaces par rapport à la thèse de Totem and tabou, et les hésitations qui les accom-pagnent , sont révélatrices : elles montrent un science sociale comme psychanalyse – car c’en est une – encore flottante entre la tradition d’une sociologie historique cherchant, comme l’a fait Rivers, dans un passe la raison d’être d’une situation actuelle, et une attitude plus moderne et scientifiquement plus solide, qui attend, de l’analyse du présent, la connaissance de son avenir et de son passé. >(同)

訳:トーテムタブーの主題と比べると大胆な取り掛かりながら、ふと戸惑いに迷い、結果は裏切るものとなってしまった。Riversが展開した歴史学的論法は(空想の)過去を採り上げ、現在状況を解釈する進め方で、これをフロイトが踏襲したから、より近代的かつ確固とした姿勢で今の状況を分析しかつ未来過去にも論を及ぼす、この社会科学の主流との間を、精神分析は、これも一つの科学である、さ迷う様を見せてしまったのだ。

教育(文化)の成果の部分と人に自然に生まれてくる部分、それらの複層構造が心理とする指摘は、フロイトの説に向けられている。この考え方と、レヴィストロースの唱える婚姻制度は系統(自然)と同盟(文化)の峻別から端を発する、この教えは極めて似通う。しかしフロイトはその説を発展させていない。近親婚の禁止においてはRiversが採った歴史の観点から説明を進め、また精神全般ではontogénèse説を彷彿させる決定論に傾いている。

本投稿の冒頭<Totem et tabouの失敗は著者がその説を託した筋書きには程遠く、むしろ展開するに戸惑いを感じている事が起因である>とは複層構造の精神分析に一貫しなかったフロイトのéchec失敗を悔やむ一文として理解したい

親族の基本構造の結語章11 心理学による近親婚禁止の批判4(最終) の了 (2021年11月1日)

お知らせ:先に本日(11月1日)にA.Weilアンドレ・ヴェイユによる「婚姻構造の数値分析」を数回に分けて紹介すると予告したが11月3日からとします。

婚姻の仕組みを数学で解き明かしたアンドレヴェイユ。フェルマーの最終定理を導く「志村谷山予想」を正しく評価したなどで著名。写真はネットから。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます