トップページへ

バックナンバー

バックナンバー2

どの弁当の前で立ち new

止まるか ベルクの分析が

面白い 連載 2

新規開店で分析中

2022年4月、千葉県の我孫

子市に「フォルテ我孫子店

」(以下、我孫子店)をオ

ープン。そのときにセーフ

ィー社のAIカメラ「Safie O

ne」を設置して、お客はど

んな行動をしているのか、

立ち止まった人はどのくら

いいるのかなどを分析して、

売り上げを伸ばそうとして

いる。近い将来、スタッフ

の間で「月曜日の昼の時間

帯は、から揚げ弁当をココ

に置かなきゃ。だって、数

字で証明されているからね

」といった会話が交わされ

ることを想定している。

(次回に続く)

どの弁当の前で立ち

止まるか ベルクの分析が

面白い 新連載 Ⅰ

「のり弁、チキンカツ弁当、

カレー、全部おいしそうだ

なあ。うーん、どれにしよ

うか決められない」といっ

た感じで、スーパーの弁当

売場の周りをウロウロした

ことがある人も多いのでは

? 弁当以外でもジュース

であったり、総菜であった

り、菓子パンであったり。

店内のお客を見ていると、

熟考している人をよく見か

ける。迷っている人たちは、

どの弁当の前で立ち止まっ

ているのか。店内にカメラ

を設置することで、お客の

行動を分析しているスーパ

ーがある。埼玉や群馬を中

心に、関東で展開している

ベルク(埼玉県鶴ヶ島市)

だ。

土肥義則 ITmedia

(今回新連載です)

クリスピーは なせ new

復活したのか 最終回 15

つづくファンんづくり

最後に、このような質問を

した。「上陸した当時のよ

うに『行列の絶えない店』

と呼ばれたいですか?」と。

若月さんは熟考することな

く、「いえ、興味がありま

せん」ときっぱり否定した。

ドーナツの輪のように、フ

ァンになった客はまた戻っ

て来る。「ぐるぐるぐる」

と。クリスピーが考える

「定番」とは、そのような

姿なのかもしれない。

(今回最終回です)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 14

「 定番を目指す

「長く愛される」ために、

どんなことにチカラを入れ

ていくのだろうか。同社は

期間限定の商品をたくさん

投入しているが、その中か

ら「ヒット商品」が生まれ

たとしよう。店にたくさん

の人が集まって、その商品

が売れる。売り上げもぐー

んと伸びるわけだが、その

熱狂は一過性で終わるかも

しれない。「『スマッシュ

ヒットを飛ばして流行をつ

くる』といったポジション

ではなく、お客さまから

『長く愛される』商品を提

供していきたいですね。言

葉で表現すれば『定番』。

そのようなポジションを築

くには、どうすればいいの

か。やはり従業員の教育は

欠かせませんし、顧客満足

度も高めていかなければい

けません」(若月さん)

(次回最終回です)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 13

長く愛されることが成長

冒頭で、クリスピーが店舗

数を絞り込んだ話をしたが、

現在は都市部を中心に59店

舗を構えている(9月現在)

今後の予定を聞いたところ

「この1年間に、2ケタ出店

を目指す」(若月さん)そ

うだが、そうなると気にな

るのはどこまで増やすかで

ある。メディアの人間から

すると、「2年以内に100店

舗にする!」「ミスドの背

中が見えてくるまで、店を

増やす!」といったコメン

トを期待するわけだが、そ

こは冷静。「店舗数を増や

す=成長」とはとらえてい

なくて、こだわっているの

はお客から「長く愛される

こと」のようである。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 12

キャビネット設置台数

160台超える

スーパーで販売しているド

ーナツの近くに、クリスピ

ーのキャビネットが設置さ

れている。価格のことを考

えると、毎回クリスピーを

買うのは難しいかもしれな

いが、「仕事でちょっと結

果を出せたので、そのご褒

美に」「今日はちょっとぜ

いたくに」といった理由で、

購入する人が増えているよ

うだ。キャビネットを始め

たのは19年11月だったが、

商業施設などから「ウチに

も設置してくれないか」と

いった引き合いの声が続い

ていて、設置数は22月9月

末時点で160台を超えてい

る。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 11

キャビネットが伸びている

「テークアウト」「デリバ

リー」「キャビネット」の

中で、特に大きく伸ばして

いるのが「キャビネット」

である。商業施設の中にキ

ャビネットを設置して、そ

の中に定番の「オリジナル

・グレーズド」などを並べ

たところ、どのような反響

があったのだろうか。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 10

タッチポイント増やす

クリスピーが復活した、も

う1つの理由はなにか。「

タッチポイント(顧客接点)

」を増やしたことである。

感染が広がる前から「テー

クアウト」「デリバリー」

「キャビネット」にチカラ

を入れていて、コロナ禍の

巣ごもり需要とうまく合致

したことが挙げられる。

「そーいえばそうかも。以

前は店内で食べていたけれ

ど、家でもぐもぐすること

が増えたなあ」と思われた

人も多いかもしれない。大

量閉店したことによって、

当然、会社の売り上げは落

ち込んだ。撤退ではなく、

日本で復活するにはどうす

ればいいのだろうか。いろ

いろなことを考えていく中

で、クリスピー社は「販売

チャネルを増やしていって、

お客さまとのタッチポイン

トを増やすことにチカラを

入れました」(若月さん)

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 9

店舗間の差がなくなる

商品をきちんと説明できて

いるのか、お客をきちんと

接客できているのか、店内

でゆっくりとくつろいでい

ただけているのか――。ど

の店に行っても、心地よく

感じられるサービスを受け

られるように、改善を試み

る。毎年のように「顧客満

足度」を調査しているわけ

だが、結果はでているのだ

ろうか。2016年の数字に比

べて、22年(4~7月)は19

%も伸びているようで。い

くつかの項目がある中で「

担当者の親しみやすさ」と

「スピード」が目立ってい

た。また、以前と比べて店

舗間の差がほとんどなくな

ったという。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 8

大量閉店主導

経営資源が分散されたこと

によって、既存店の売り上

げが減少していったのだ。

社長の若月貴子さんは14年

に副社長に就任し、マーケ

ティング部門を統括するこ

とに(社長には17年に就任

)。売り上げが減少してい

るだけでなく、現場が“混乱

”していることも受けて、1

6年の大量閉店を主導したの

だ。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 7

既存店復活の2つの理由

では、どういった理由で既存

店の売り上げが伸びたのだろ

うか。取材したところ、2つ

の理由が浮かんできた

1つめは「店舗運営力」であ

る。上陸当時、連日のよう

に行列ができていたこともあ

って、現場でちょっとした混

乱が起きていた。働く人たち

は中途採用ばかりで、店の運

営は彼ら・彼女らの“過去の

経験”に頼る部分が多かった。

また、新しい店ができると、

そこに優秀な社員を異動させ

て売り上げを確保していた。

そうなると、その人がいた

店がダメージを負うことに

なる。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 6

利用シーンの違い

2 つめの理由「コンビニド

ーナツ」も、ビミョーであ

る。確かに、当時のコンビ

ニはレジ横の一等地でドー

ナツを販売していたことも

あって、「ちょっと買って

みるか」といった客も多か

ったはず。売り上げが伸び

ていたこともあって、「ド

ーナツ界の王者、ミスター

ドーナツも食われてしまう

のでは?」といった声がで

ていたほど。しかし、ご存

じのとおり、その後は減速。

となると、ゲーム「リバー

シ」の黒が白にひっくり返

るように、コンビニからク

リスピーにひっくり返って

もおかしくはないが、そん

な話も聞いたことがない。

同社に確認したところ「利

用シーンが違うので、(昔

も今も)当社への影響はな

いように感じている」との

こと。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 5

健康志向で売上下降本当か

このような「結果」を知る

と「よかった、よかった。

オレはドーナツが好きだか

ら、たまに買うんだよねえ

」と思われたかもしれない

が、筆者は気になっている

ことが 2 つある。先ほど紹

介した不振に陥った原因で

ある。1 つめの理由「健康

志向」については、いまで

も続いている。ここ数年で

いえば、オートミールやタ

ンパク質にフォーカスした

商品が盛り上がっている。

この 5 年で“不健康志向”が

広がった、なんて話は聞い

たことがない。というわけ

で、本当に「健康志向」が

原因で、クリスピーの売り

上げが落ちたのか疑問であ

る。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 4

コロナ乗り越え売上増続く

15 年 3月期に8億1000万円

の純損失に陥り、3 期連続

で赤字が続いたこともあっ

て「撤退」の2文字が浮か

んでくる。日本にやって来

て「海外セレブに愛されて

いる」「これまでになかっ

た味」といったフレコミで

参入して、ちょっとしたブ

ームが巻き起こるものの、

数年後に「帰国」するケー

スも少なくない。同社もそ

うしたシナリオが選択肢の

ひとつに入っていたわけだ

が、その後、復活すること

に。18年 3月期は 4期ぶり

に増益を確保し、既存店の

売り上げが前期比プラスに

転じたのだ。20年4月にコ

ロナ禍で商業施設が閉鎖さ

れたことによって、さすが

に売り上げは落ち込んだ。

が、しかしである。その

年の秋に既存店の売り上げ

がプラスに転じて、22年9

月現在もその勢いが続いて

いるという

(次回に続く)。

クリスピーは なせ

復活したのか 連載 3

大量閉店の2つの理由

当時、この様子をメディア

はどのように報じていたの

だろうか。理由を2つ挙げ

ていて、1つは「健康志向」

である。低糖質(ロカボ)

の食品がヒットしたことも

あって、健康ブームがやっ

てきて、高カロリーのドー

ナツが敬遠されたという。

もう1つは「コンビニドー

ナツ」である。大手コンビ

ニがドーナツ事業に参入し

たこともあって、“クリス

ピー離れ”が進んだという

わけだ。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 新連載 2

東京出店熱狂 大量出店も

東京の新宿サザンテラスに

1号店を構えたところ、人

・人・人。有楽町のイトシ

アに2号店を構えたところ、

こちらも人・人・人。店を

つくれば黒山の人だかり状

態だったこともあって、積

極的に店を増やすことに。

クリスピー・クリーム・ド

ーナツ・ジャパン社は15年

度に最大64店舗を構えてい

たものの、熱狂は長く続か

なかった。売り上げがじわ

じわ落ちていって、17店舗

のシャッターを降ろすこと

になったのだ。

(次回に続く)

クリスピーは なせ

復活したのか 新連載 Ⅰ

お店の外までズラリと並ぶ

行列は「人気店の証」――。

どんな店なのかよく分から

ないけれど、長い行列がで

きているので、おいしい店

に違いない。などと想像し

て、並んだことがある人も

多いのでは。いきなりだが、

時計の針を2006年に巻き戻

す。日本に上陸して「行列

が絶えない店」として、脚

光を浴びたドーナツ店を覚

えているだろうか。「クリ

スピー・クリーム・ドーナ

ツ」(以下、クリスピー)

だ。

ミッドタウン八重洲 new

入居率軟調 最終回 15

開発に企画力が必須に

東急不動産の都市事業ユニ

ットの開発企画本部の入谷

宏一統括部長は「健康経営

というテナント側の新たな

ニーズに合ったソリューシ

ョンを提供することで、働

く人にとって来る意味のあ

る、来たくなるオフィスを

実現していく」と語る。オ

フィスビルの竣工ラッシュ

を控え、テナント争奪戦が

いっそう激しくなる。この

状況下、企業のニーズを取

り込んだサービス展開など

の「企画力」が、デベロッ

パーは問われることになる。

(今回最終回です)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 14

健康管理サービス

登録有形文化財である「旧九段会館」

を一部保存・復元している(記者撮影)

ビル内のテナント企業向け

の職域食堂では、医療クリ

ニックと連携することで、

個人の健康状態に合わせて

塩分やカロリーを調整した

食事メニューを提供してい

く。こうしたサービスが企

業に受け入れられたことも

あり、競争が激化する中で

も九段会館テラスのオフィ

スフロアのテナント内定率

は、2022年7月の竣工時点

で約9割に達した。

(次回最終菓子です)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 13

九段会館テラス

2022年10月に開業した東急

不動産の「九段会館テラス」

(東京都千代田区)は登録

有形文化財である「旧九段

会館」を一部保存・復元し

た複合ビルだ。同施設は、

テナント企業の「健康経営

」サポートを新しいサービ

スとして打ち出した。九段

会館テラスの地下には内科

や耳鼻科などの医療クリニ

ックや薬局などが入居。ま

たテナント企業はシステム

を通じて、従業員の健康状

態を一元管理できる。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 12

施設内のソフトの充実

テナント誘致合戦が激化す

る中、オフィスビルの稼働

を維持するために、付加価

値の高い新しいサービスを

打ち出すデベロッパーも現

れている。東急不動産の根

津登志之執行役員は「立地

や設備といったハード面だ

けでなく、施設内で提供す

るサービスなどのソフト面

で差別化しなければ、今後

の厳しい競争環境において

選ばれるオフィスにはなれ

ない」と語る。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 11

1万円値引きのケースも

2022年8月時点での都心5区

のオフィスビルの平均賃料

は坪当たり20,250円(前年

同月比3.26%減、三鬼商事

調べ)であり、25カ月連続

で下落している。ある業界

関係者は、「品川や大崎、

虎ノ門など一部エリアでは、

募集賃料よりも低い金額で

テナントが入居する事例も

出ている。中には募集賃料

よりも1万円ほど低い成約

事例もある」と明かす。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 10

賃料減額誘致オフィス増加

これまでオフィスビルのオ

ーナーは、フリーレント(

一定期間賃料を無料にする

契約)やオフィスの内装

費の一部など、賃料に反

映されないコストを負担

することで、テナントを

誘致してきた。誘致競争

が激化してもオフィスビ

ルの賃料を下げることは、

あくまで最終手段だった。

ところが、足元では賃料

を下げてまでテナントを

誘致するオフィスビルが

増えているようだ。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 9

オフィイス竣工200万㎡増

テレワークが定着したこと

で、オフィスを縮小する大

手企業も徐々に出始めてい

る。2021年9月には、Zホー

ルディングス傘下のヤフー

が都内オフィスの約 7割を

解約。富士通も2022年度末

までに、国内のグループ全

体のオフィス面積を半減さ

せる構えだ。一方で、オフ

ィスビルは竣工ラッシュを

迎えている。2022年から2

026年までの間に、東京都

心5区では、200万平方メー

トルを超えるオフィスビル

が竣工する。需要が鈍る中、

オフィスビルの新規供給が

続けば、大型テナントの奪

い合いは避けられない。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 8

大手ほどテレワークが進む

足元では、大手企業を中心

に出社しなくても自宅など

で仕事をするテレワーク化

が進んでいる。NTTグルー

プでは約3万人の社員を対

象に在宅でのテレワークを

原則とする制度を2022年7

月から開始した。パーソル

総合研究所によれば、正社

員数が1000人以上・1万人

未満の企業でのテレワー

ク実施率は35.4%、1万人

を超える企業の場合は41.2

%(ともに2022年7月時点)

だった。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 7

オフィイスビルの空室上昇

東京ミッドタウン八重洲の

入居率軟調の背景にあるの

が、オフィスビルの競争の

激化だ。オフィス仲介大手

の三鬼商事によれば、東京

都心5区(千代田区、中央区、

港区、新宿区、渋谷区)の

平均空室率は、2022 年8月

時点で6.49%(前年同月の

平均空室率は6.31%)に上

昇。とりわけ新築ビルに限

れば、平均空室率は42.12%

(同10.61%)と大幅に上昇

している。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 6

外部の仲介会社に依頼する

これまで三井不動産はテナ

ント誘致を原則、自ら行っ

てきた。ところが、 2022

年に入ってからは外部のオ

フィス仲介会社にも、東京

ミッドタウン八重洲のテナ

ント誘致の応援を要請。同

社は2023年3月の全面開業

までに東京ミッドタウン八

重洲を満床にする構えだが、

残された時間も少なくなる

中、焦りが出始めていると

言える。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 5

テナント内定率6~8割

だが、足元の入居率は決して

よいとは言えない。東洋経済

の取材によれば、およそ 3.8

万坪(約 12万8500平方メー

トル)あるオフィス賃貸面積

のうち、2022年9月末時点で

テナントが内定しているのは、

およそ6~8割だという。「足

元の東京ミッドタウン八重洲

のリーシングは低調だ。2018

年から2020年までに竣工した

大型オフィスビルのほとんど

は、竣工時点でテナント内定

率が9割を超えていた」と、

都内のオフィス仲介会社の関

係者は指摘する。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 4

高性能な発電設備

東京ミッドタウン八重洲の

エネルギーセンターのエネ

ルギー供給能力は一般家庭

の約7000世帯分にあたる約

2.2万キロワットであり、一

般的なビルと比べてCO2排

出量を約26%削減できると

いう。最新の大型施設で高

性能な発電設備を持つ東京

ミッドタウン八重洲だが、

気になるオフィスフロアの

入居率はどうか。三井不動

産のビルディング本部で環

境・エネルギー事業を推進

する川東亨和統括は「BCP

(事業継続計画)性能の高

さが決め手となり、東京駅

周辺の大型オフィスビルに

入居している外資系企業の

移転が決まった」と胸を張

る。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 3

都市ガスで発電継続できる

東京ミッドタウン八重洲は

防災の観点でも重要な機能

を備える。八重洲セントラ

ルタワーの地下にあるエネ

ルギーセンターでは、都市

ガスを使い電力と熱を生み

出すコージェネレーション

システムを導入。災害が発

生して停電した場合でも、

燃料である都市ガスの供給

があれば発電し続けられる。

エネルギーセンターのコージェネレー

ションシステム。東京ミッドタウン八

重洲だけでなく、「八重洲地下街」な

ど近隣施設にも電力と熱を供給する計

画だ(記者撮影)

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 連載 2

多機能性がポイント

三井不動産にとっては、東

京都港区赤坂の「東京ミッ

ドタウン」、千代田区有楽

町の「東京ミッドタウン日

比谷」に次ぐ、「ミッドタ

ウン」ブランドを掲げた施

設となる。地下の「バスタ

ーミナル東京八重洲」や商

業施設の一部店舗が 9月に

先行開業。2023年 3月の全

面オープンに向けて、店舗

やテナントの入居が進んで

いる。特徴的なのが、その

多機能性だ。地上45階建て

・地下4階の超高層ビル「

八重洲セントラルタワー」

には、オフィスや商業施

設だけでなくラグジュア

リーホテル「ブルガリ ホ

テル 東京」や小学校など

が入居する。

(次回に続く)

ミッドタウン八重洲

入居率軟調 新連載 Ⅰ

三井不動産が手がけた大型

複合施設「東京ミッドタウ

ン八重洲」が 8 月に竣工し

た。一等地だが、足元の入

居率は高くない。その背景

とテナント争奪戦の実情に

迫った。

グジュアリーホテルなどが入居し、幅広い機能を持つ

東京ミッドタウン八重洲。三井不動産は「八重洲エリ

アの飛躍的な価値向上につながる物件」を自負するが、

大手デベロッパー・三井不

動産のフラッグシップとも

いえる大型複合施設が、つ

いに姿を現した。2022年8

月、オフィスビルや商業施

設が入居する複合施設「東

京ミッドタウン八重洲」が

竣工した。高さ約240メー

トルの超高層ビルで、東京

駅の東側に位置する八重洲

エリアにおいて、駅舎の目

前に位置する場所にそびえ

る。

佃 陸生 東経記者

(今回新連載です)

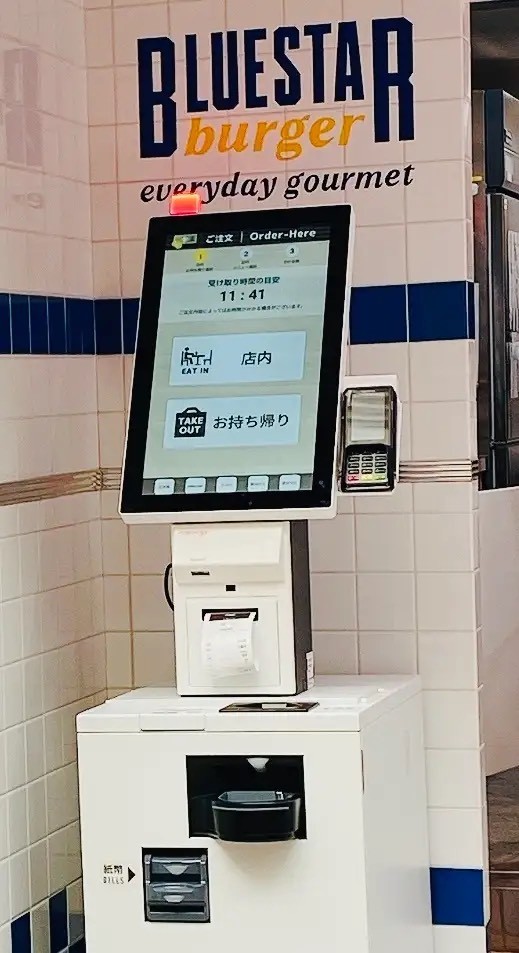

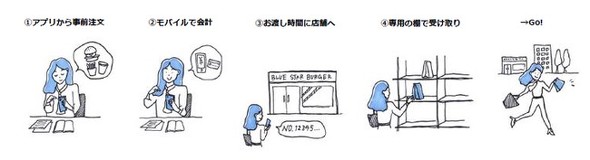

ブルースターバーガー new

全店 閉店 最終回 27

再チャレンジ期待

また、どの店も家賃が高い

駅前の一等地に店を構えて

いたが、テークアウトが中

心ならば二等、三等立地で

良かったのではないかとの

疑点がある。キャッシュレ

ス決済に慣れた外国人には

受けたはずで、インバウン

ドが本格的に再開されてい

れば、結果は違っただろう。

商品の評判は上々だったの

だから、何度も上陸と撤退

を繰り返してようやく軌道

に乗った「バーガーキング

」や「ウェンディーズ」の

ように、諦めず再チャレン

ジしてほしい。

(今回最終回です)

ブルースターバーガー

全店 閉店 連載 26

効率優先で混乱

電話がつながらずに取りこ

ぼしていた顧客を、オンラ

イン予約で拾えている。し

かも、予約電話からの解放

で店員が料理や接客に専念

できる、働き方改革につな

がっているかが重要。ブル

ースターバーガーが残念だ

ったのは、効率優先のため

店員の労働が調理ロボット

化し、顧客との接点もでき

ず、疎外が進んだことだ。

しかし、ブルースターバー

ガーは、まだ郊外のドライ

ブスルーを試していなかっ

た。

(次回最終回です)