トップページへ

バックナンバー

バックナンバー2

小売店 選ばれるを new

実現する3視点 新連載 Ⅰ

メーカーと小売企業の関係

性が少しずつ変わり始めて

いる。テレビCMで大きく

訴求し、店頭で山積みにし

て目立たせるだけでは商品

は売れなくなってきている。

SNSの台頭により、インタ

ーネット上で商品を買うと

いう購買方法が根付いてき

たことが背景にある。また、

コロナ禍で実店舗での買い

物機会を減らす動きも向か

い風となった。メーカーは

店頭販売への依存度を減ら

し、通販サイトでの販売や

D2Cの強化に急ぐ。店舗の

「売れる棚の取り合い」よ

りも「インターネット上で

どう勝ち抜くか」の比重が

高まっているのだ。

橋場雄志 ITmedia

(今回新連載です)

ふらののワイン販売 new

不振どう解決 最終回 17

懸念は

懸念すべきは、地方自治体

の取り組みは年度が変わる

などして、予算が切れると

突如終了することも少なく

ない点だ。そうならないた

めにも、今回のような産官

学連携のプロジェクトを関

係各所の中で仕組みとして

確立するとともに、小さく

ても良いから具体的な成果

を広く示すことが継続には

不可欠だろう。やりっぱな

しで終わらない最善策を導

き出してもらいたい。

(今回最終回です)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 16

広い視点が必要

他方、参加した学生も、地

域課題に向き合うことで意

識が変わったという。「普

段の大学の研究と違って、

地域住民の課題をテーマに

することは、誰もが使いや

すいシステムをつくるなど、

広い視点で考えることが必

要なんだなと思いました」

「コストと効果のバランス

は、普段の研究では考えて

いなかった。社会課題はそ

ういう兼ね合いが大事なの

だと知りました」

(次回最終回です)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 15

行政も前向き

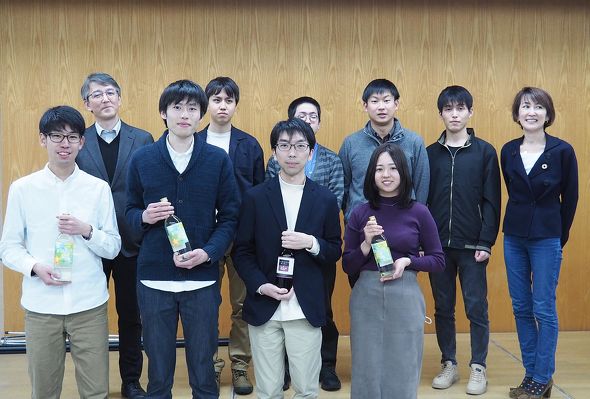

今回の学生たちの提案が、

実際に富良野市の施策とし

て採択されるかどうかは今

後の議論を見守る必要があ

るが、取り組みそのものは

富良野市も価値を感じてい

る。北猛俊市長は、「物事

を改革するのに大事なのは

気付き。行政は新しいこと

に気付きにくいため、若い

方の感性をいただくのは大

変参考になります。新しい

取り組みは失敗もあるが、

失敗から学ぶこともありま

す。いろいろな取り組みを

重ねていく機会をつくって

いけるよう、行政としても

努めていきたい」と、継続

の必要性を強調した。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 14

ゴミ等の現状情報発信

そうした取り組みを踏まえ、

スマホアプリやSNSを通じ

た住民への情報発信強化を

提案する。例えば、ごみス

テーションごとに日々の回

収状況を通知したり、クイ

ズやゲームによってごみの

分別に対する学習機会を提

供したりしたいと考える。

プレゼンテーションを受け

て、富良野市環境課の高橋

秀文課長はこう感想を述べ

た。「皆さんの話を聞いて

いて気付いた点は、どうい

う理由でごみを置いていっ

たのかというデータの蓄積、

収集ができていないこと。

これがその後の住民への情

報提供にうまくつながって

いないのではと感じました。

また、私も昔はよく住民説

明をしていましたが、実は

若い人は単純にルールを知

らないというのが多かった。

アプリを使って若い人に周

知できれば、転入時期であ

る4月のだめシール削減な

どに結び付くのではないか」

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 13

ダメシールの減少追及

ただし、シールを貼られた

ごみ袋を、捨てた本人が持

ち帰り、分別して再びゴミ

ステーションに出すことは

少なく、結果的に放置され

たままのごみ袋を業者が回

収せざるを得ない状況にな

っている。そこで学生たち

は、住民の行動変容を促す

などして、だめシールの数

を減らすことはできないか

と考えた。市役所から提供

された過去3年分のデータ

の分析を進める中で、彼ら

が興味を持ったのは、時期

やエリアによってだめシー

ルにばらつきがあるという

ことである。時期に関して

は、4月が最も多かったが、

これは転入者が増えるから

だと容易に想像できた。一

方で、エリアについては不

明瞭だったため、現地を訪

れたところ、突出している

場所は、主に新興住宅地や

リゾート地だった。「新し

い住民や、年に数回だけ来

る別荘のオーナーなどには

ごみの捨て方が周知されて

いないのではないか」と学

生たちは考えた。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 12

ゴミのリサイク率9割以上

DX 教育プログラムで取り

組まれたもう一つのテーマ

が、ゴミのリサイクルであ

る。富良野市はごみのリサ

イクル率が9割以上

(同市資料より)と、全国

でも高い水準になっている。

それを可能にしているのが、

01年から取り組む14種類も

のごみの分別と、厳しいチ

ェック体制によるものだろ

う。例えば、住民がごみの

分別を間違えると、袋に「

不適物警告シール(通称:

だめシール)」を貼られる。

これによって住民の意識や

責任感を高めている。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 11

データー活用の課題

現場からある程度の同調が

得られたとはいえ、今回の

提案が完全なものとは言い

難い。それには理由がある。

学生たちの使えるデータが

限られていることだ。「個

人情報保護の観点から顧客

の氏名や住所などは公開さ

れなかったため、同じ購入

者かどうかは識別できませ

んでした。また、小売先の

販売データももらいました

が、データ形式が異なるた

め活用できなかったです」

と、学生の一人は残念がる。

学生が指摘するデータ形式

というのは、PDFをはじめ、

基本的にそのまま加工でき

ないデータのことである。

利用するには人力でデータ

を入力し直すなどの作業が

必要となる。これはデータ

活用に関して、多くの自治

体で散見される課題であり、

富良野市も自覚していた。

今回の提案を受けて、オー

プンデータの重要性をあら

ためて感じたと、ある担当

者は述べていた。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 10

もっとデータを駆使して

これに対して、ぶどう果樹

研究所の川上所長は、「取

引先などを回ると、コロナ

禍での家飲み増加によって

小さい瓶が求められるよう

になったとよく聞きます。

実は小さいサイズも売って

いるのですが、もっと前面

に出してもいいかなと思い

ました」とコメントした。

同研究所業務課の赤松靖主

幹も、「購入者をモニタリ

ングできていないのは研究

所の課題です。もっとデー

タを駆使して、消費者ニー

ズを探っていきたい。今回

の提案も経営戦略の参考に

したいです」と大きくうな

ずいた。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 9

オンライン試飲セット提案

「リピーターは、同じ銘柄

を何度も飲むというよりも、

いろいろなものを試したい

傾向にある」と、学生たち

は仮説を立てるとともに、

いかにして商品の試し飲み

のハードルを下げるかを思

案した。実際、学生たちが

富良野市の担当者にリサー

チしたところ、試飲と購入

には相関性があって、ワイ

ナリーや物産展で試飲した

商品は必ずといっていいほ

ど買って帰られるそうだ。

ただし、現状の商品展開だ

と、少量タイプは限られて

おり、試し飲みする機会が

提供されていない。それを

補うために、学生たちは「

オンラインショップでの試

飲セットを販売すべきだ」

と提案した。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 8

単発とリピーターの違い

今回、ワイン販促チームが

主に活用したのは、ふらの

ワインのオンラインショッ

プの販売データ。このデー

タを基に、顧客の属性を分

析し、そこから購入パター

ンを探った。すると、1回

きりの購入者とリピーター

では次のような違いがあっ

た。1回きりの購入者は、

少量タイプの360ミリリッ

トルを買う割合が4.4%だ

ったのに対し、リピーター

でこの商品を購入したのは

全体の1.2%程度で、両者

の間には3倍以上の開きが

あった。また、1回きりの

購入者が買うアイテムは、

ふらのワインの主力商品で

ある「ふらのワイン」シリ

ーズと、「羆(ひぐま)の

晩酌」が突出していて、そ

れ以外はほぼ横並びだった

のに対し、リピーターでは、

「シャトー」や「ツバイゲ

ルトレーベ」といった高価

格帯ワインの売り上げも大

きかった。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 7

単位・必須ないプログラム

「このプログラムは必修授

業ではなく、単位も出ませ

ん。自らの専門性とは一見

関係ない領域を学びたいと

いう学生が手を挙げていま

す」と大津准教授は意義を

強調する。 21年8月のキ

ックオフを皮切りに、デー

タ分析ツールのワークショ

ップ、富良野市での現地視

察や関係者との意見交換な

ど、複数回にわたる活動を

経て、22年3月末にはその

成果報告が富良野市役所で

行われた。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 6

士課程の学生が参加し、ワ

インの販促チームと、ごみ

のリサイクルチームに分か

れた。特徴は、化学や数学

などさまざまな専攻の学生

が集まっていることである。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 5

日本全体の課題

「博士課程を修了した学生

のキャリアは、日本全体の

課題です。これまで博士人

材を支援するための仕組み

がありませんでしたが、よ

うやく国会での議論が進み、

10兆円規模の大学ファンド

が創設されました。その先

駆けとして始まったPh.Dis

coverは大きな意義があり

ます」と、北海道大学大学

院 理学研究院の大津珠子

准教授は説明する。現在連

携する企業は30社ほど。日

本オラクルはもともと、北

大の学生向けにキャリアパ

スを伝えるワークショップ

を開いていた縁などから、

Ph.Discoverの一環として

DX教育プログラムを実施す

るに至った。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 4

DX教育プログラム実行する

そんな富良野市が抱える課

題を解決しようと、あるプ

ロジェクトが立ち上がった。

北海道大学と、IT企業の日

本オラクルによる「博士課

程DX教育プログラム」であ

る。これはデジタルの力に

よって社会課題や地域課題

を解決することを目的に21

年度にスタートした授業で、

今回、対象自治体として富

良野市が選ばれたというわ

けだ。北海道大学では、こ

れまで産学連携に力を入れ

ており、20年度には「Ph.D

iscover(ピーエイチディス

カバー)」というプロジェ

クトがスタートした。従来

型の大学院教育の改革によ

って、専門的なスキルを持

った学生の育成と、その先

のキャリア創造につなげる

ことが狙いである。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 3

地元購入が6割

「21年も含めて、4年連続

で赤字になる見通し。なん

とか売り上げを伸ばし、危

機を乗り越えていきたいが

…」と、ぶどう果樹研究所

の川上勝義所長は悔しさを

滲ませる。これまでふらの

ワインの約6割が、地元エ

リアで購入されていたこと

が主な原因である。オンラ

イン販売も行ってはいるも

のの、認知度はまだまだ低

く、大きな売り上げに結び

付いていないのが現状だ。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 連載 2

ワイン赤字に転落

ところが、新型コロナウイ

ルスによって、観光バブル

は弾ける。20年の観光客数

は前年比44%減の約 106万

人に。人口わずか 2万人の

町は翻弄され、来訪者によ

って支えられていた地元の

名産品も打撃を受けた。そ

の一つが「ふらのワイン」

である。ふらのワインは、

全国でも珍しい自治体運営

のワイナリーによって製造

・販売されている。ワイナ

リーは1972年に当時の市長

の肝いりで設立され、今年

でちょうど50年を迎える。

そんな節目のタイミングに

もかかわらず、目下の業績

は厳しい。富良野市のワイ

ン事業を管轄するぶどう果

樹研究所によると、20年度

の収益は約4300万円の赤字

となり、販売本数も 16 万

本程度と、この数年間で約

10万本も減少した。

(次回に続く)

ふらののワイン販売

不振どう解決 新連載 Ⅰ

夏はラベンダー畑やひまわ

り畑が一面に広がり、冬に

は美しい白銀の世界に様変

わりする景色が、訪れる人

たちの心をつかむ。また、

テレビドラマ「北の国から

」の舞台としても有名なの

が、北海道のほぼ中央に位

置する富良野市である。数

年前、インバウンド需要に

よって日本が沸いた中、こ

こ富良野も例外ではなかっ

た。 2015 年には外国人宿

泊客の延べ人数が初めて10

万人を超え、19年には15万

3840人と過去最高を記録。

観光客全体でも 188万人以

上に達した。

伏見 学 ITmedia

(今回新連載です)

1日1500万人ファミマnew

広告メディアに 最終回 17

三者メリットメディアへ

一方デジタルサイネージは、

必ずしもユーザーの趣味嗜

好に合致したコンテンツば

かりが提示されるわけでは

ないが、裏を返せば「偶然

の出会い」が新たなビジネ

スチャンスをもたらす可能

性がある。「デジタルサイ

ネージならではの『偶発性

』を生かした新たな価値を

追い求めながら、ファミリ

ーマートの『来店客』『店

舗オーナー』『広告主』の

三者ともがメリットを享受

できるようなメディア事業

を育てていければと考えて

います」(速水氏)

(今回最終回です)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 16

来店前後の行動の可視化

「外部のメディアとのデー

タ連携を深めることで、例

えば『ファミリーマートに

来る前にどこに寄ったのか

?』『ファミリーマートを

出た後にどこに立ち寄った

のか』といったリアル世界

でのカスタマージャーニー

を可視化できるようになり

ます。このような仕組みを

実現する上で、デジタルサ

イネージは極めて有効かつ

ユニークなタッチポイント

だと思います」デジタル広

告の世界では、ターゲティ

ング技術が突き詰められて

いった結果、ユーザーの趣

味嗜好に沿った広告“しか”

提示されなくなったことの

マイナス効果も一部では指

摘されている。

(次回最終回です)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 15

リーチの面を広げる

ちなみに中長期的には、フ

ァミリーマート以外の企業

とも連携したビジネス展開

も視野に入れているという。

デジタルサイネージのメデ

ィアとしてのリーチパワー

を高めていくには、ファミ

リーマートの店頭だけに留

まらず、外部の企業とも提

携してさまざまな場所にデ

ジタルサイネージを設置し

ていき、リーチの“面”を広

げていくのが有効だ。それ

とともに、外部の企業との

データ連携も深めていくこ

とで、さらに高度なマーケ

ティング施策が可能になる

と速水氏は述べる。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 14

課題多い

ただしファミリーマートビ

ジョンの設置店舗数がまだ

少ないうちは、エリアを細

かく分けてもエリアごとの

店舗数が少な過ぎるので、

費用対効果はあまり期待で

きません。そのため今後設

置店舗数が増えていけば、

こうした施策も具体的に検

討できるようになると考え

ています」(速水氏)また

現状のコンテンツ配信の仕

組みは手作業に頼る部分が

多いため、エリアごとに細

かく配信内容を最適化する

ためには現状の仕組みをシ

ステム化して、自動化・省

力化を進めていく必要もあ

ると速水氏は指摘する。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 13

細分化最適化目標計画

なお現時点では、ファミリ

ーマートビジョンに配信す

るコンテンツの内容は「関

東エリア向け」と「全国向

け」の 2 つの区分に大きく

分かれているが、将来的に

はより細かなエリア分けを

行い、それぞれのエリアに

最適化した内容のコンテン

ツを配信する計画もあると

いう。「例えば地域ごとの

売れ筋商品に関連したコン

テンツや広告を配信したり、

その地域で広く知られる地

元企業の広告を配信すると

いった施策も検討していま

す。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 12

広告モデルの最大の強みは

こうした評価結果を反映さ

せながらクリエイティブの

質をブラッシュアップして

いくためには、PDCAサイ

クルをできるだけ早く回し

ていく必要があるが、その

点「ファミペイのようなデ

ジタルチャネルを通じたフ

ィードバックの仕組みがあ

る点は大きな強みだ」と速

水氏は述べる。さらには、

データ・ワンが収集するP

OSデータと広告データを突

き合わせることで、「広告

がファミリーマート店頭で

の購買につながったどうか

」を検証できる。従来はオ

ンラインの広告がオフライ

ンの購買行動に及ぼす影響

を正確に検証するのは容易

ではなかったが、これを可

能にするのがデータ・ワン

が手掛ける広告モデルの最

大の強みだと語る。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 11

ファミペイでアンケートを

また、ファミリーマートビ

ジョン独自の効果測定も実

施している。ファミリーマ

ート店舗での出口調査を行

ったり、ファミリーマート

のスマホアプリ「ファミペ

イ」を通じて顧客の声を集

める取り組みも始めている。

「ファミペイのアプリには

アンケート調査の機能があ

るので、これを使ってファ

ミリーマートビジョンで流

れているコンテンツに対す

る来店客の評価を集めたい

と考えています。ファミペ

イのユーザーはファミリー

マートのヘビーユーザーで

すから、質のいいフィード

バックが得られるのではな

いかと考えています」(速

水氏)

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 10

様々な広告主

現在さまざまな企業がファ

ミリーマートビジョンに広

告動画を出稿しているが、

ファミリーマートの店頭で

売られている商品のメーカ

ーはもちろんのこと、それ

以外の企業からも例えば親

子連れの客層を狙ったサー

ビス業やアニメ番組の広告

など、ファミリーマート店

舗ならではの幅広い顧客層

への訴求を狙った出稿が多

いという。現状では全ての

出稿について明確な効果が

確認できているわけではな

いが、例えばとある企業で

は広告認知率に関する消費

者調査を独自に行ったとこ

ろ、ファミリーマートビジ

ョン経由での認知率が突出

して高いという結果が得ら

れたため、その後も継続的

に出稿を続けているという。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 9

AI カメラで効果測定

一方、デジタル広告とは異

なり「効果をなかなか正確

に測定できない」ことがデ

ジタルサイネージの弱点の

一つだともいわれてきた。

そこでファミリーマートビ

ジョンでは、デジタルサイ

ネージにAIカメラを取り付

け、視認した人の数や属性

(性別、年齢など)、視認秒

数などを自動認識できるよ

うになっている。このAIカ

メラの仕組みはまだ検証段

階ながら、既に現時点でも

高い精度を示しており、「

これまで困難だといわれて

きたデジタルサイネージの

効果測定を可能にすること

で、その価値をさらに高め

てくれるツールになり得る

のではないか」(速水氏)

と大いに期待しているとい

う。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 8

ターゲティング広告と違う

速水氏によれば、従来のタ

ーゲティング広告とファミ

リーマートビジョンとでは、

広告媒体としての特徴や性

格が明らかに異なるという。

「デジタルサイネージは街

角や店頭で不特定多数の目

に触れるものなので、ター

ゲティング広告のように受

け手を絞り込んでいくやり

方とは根本的な仕組みが異

なります。現在デジタル広

告の世界ではサードパーテ

ィーCookieの廃止や改正個

人情報保護法の施行に伴い

『従来のターゲティング手

法が通用しなくなるのでは

ないか?』との懸念も持ち

上がっていますが、ファミ

リーマートビジョンに関し

ていえばこうした動向の影

響を直接受けることはない

と考えています」

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 7

営業効果策定データワンが

広告の営業や効果測定など

はデータ・ワンが一手に担

い、同社からゲート・ワン

に対してファミリーマート

ビジョンに配信する広告動

画コンテンツが出稿される。

なおデータ・ワンはファミ

リーマートビジョン以外に

も、YouTubeやFacebook、

Twitterなどさまざまなデジ

タル媒体に対してターゲテ

ィング広告を配信しており、

デジタルサイネージと各種

デジタル媒体を適切に使い

分けることで広告効果の最

大化を図っている。

(次回に続く)

1日1500万人ファミマ

広告メディアに 連載 6

広告メディアの価値向上

「ファミリーマートビジョ

ン」と名付けられたこのデ

ジタルサイネージには、ゲ

ート・ワンおよびそのパー

トナー企業が制作した独自

コンテンツの動画と、クラ

イアント企業が出稿した広

告動画が配信される。独自

コンテンツの内容としては、

スポーツや音楽、お笑いな

ど、10~30代の若年層をタ

ーゲットにしたものが多い

が、旅や動物など高齢層に

も親しみやすいテーマのコ

ンテンツも配信している。

これらコンテンツの魅力を

高めていくことで店舗の顧

客体験を向上させるととも

に、広告メディアとしての

価値向上も図っている。

(次回に続く)

トップページへ

バックナンバー

バックナンバー